基礎編:○○ブームの変化を探る

ここでは、時系列分析の基礎的な適用例を1つ紹介する。時系列データのトレンドは一定とは限らず、下降から上昇トレンド、上昇から横ばい、などと変わってしまう可能性もある。たとえば、ある食品がテレビなどで取り上げられブームになった(=上昇トレンド)が、ブームが冷め徐々に売上が下がっていき(=下降トレンド)、売上がブーム前の水準に戻る(=トレンドなし)ようなケースが当てはまる。

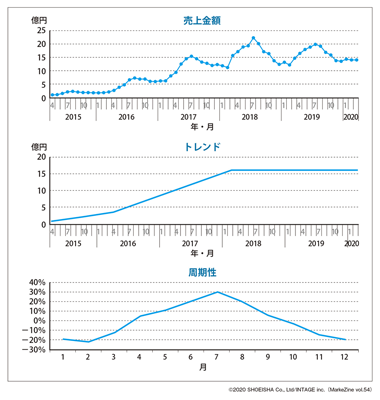

ここでは、インテージのSRIデータを用いて、サラダチキンの月次小売店販売金額(2015年4月〜2020年3月の5年間)を、「トレンド」と「周期性」に分解してみる。サラダチキンは、低脂質・高たんぱく質であることから、筋トレやダイエットに適した食材として近年人気を集め、販売金額も右肩上がりとなっている(図表1の上段)。

(タップで画像拡大)

これを、「Prophet」という時系列分析の手法を使って「トレンド」×「周期性」のかけ算で表現してみると、図表1の中段・下段のようになる。

まず中段の「トレンド」だが、市場が急激に伸びている(2017年1月〜2018年1月の1年間で約1.8倍)ことがわかるが、その伸び具合は一定ではなく、2016年4月以降傾きがより急になっており、サラダチキンブームが加速している。しかし2018年初めに傾きはほぼ水平になっており、依然人気ではあるがブームは落ち着いたことがわかる。

次に下段の「周期性」だが、全体的に見ると夏は上がり、冬に下がっていることがわかる。4月・10月ごろの0%を基準とすると、一番高い7月は約+30%、一番低い2月は約−22%であるので、7月は2月の約1.7倍(=130%/78%)売れているということになる。原因としては、サラダチキンは一般的に冷やして食べられるケースが多いこと、夏は薄着になる機会が増え、ダイエットに向いたサラダチキンの需要が高まることなどが挙げられる。

このように、時系列データを「トレンド」「周期性」で分解することで、「トレンドがどのように変化したか」「変化はいつごろ起こったか」「異なる時期でどれくらいの差があるか」などを知ることができる。