超先進層から変化の兆しを掴む

サステナブルな行動は今後、日本の生活者に浸透していくのだろうか。また、ブランドや商品の選択基準にはどのように影響するのだろうか。2020年4月に実施した「超先進層」を対象にした自主調査からヒントを探っていきたい。

この調査での「超先進層」は、イギリスのコンサルタントLida Hujić氏が構築した、近い将来(数年後)に主流となっていく消費価値観の変化をいち早く捉えるモデル「The-First-To-Know(以下、TFTK)」に基づいて抽出した。

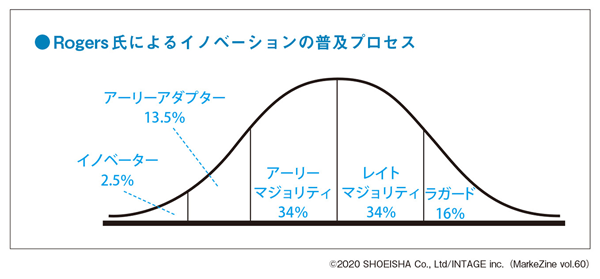

TFTKは、現在でもマーケティングで広く活用されている、社会学者のエヴェリット・ロジャース(Everett M.Rogers)氏が1960年代に提唱した「イノベーションの普及」の理論をベースに構築されたモデルである(図表2)。

TFTKでは、「イノベーションの普及」における2.5%のイノベーター層をさらに細分化し、そのサブグループの中で新しい価値観がどのように生まれ伝播していくのか、その過程でどのような変化が起こるのかを明らかにしようとする。Hujić氏は、のちに主流となっていく消費行動に影響を与えるような新しいアイデアは、まずイノベーター層の中で生まれ、約10年かけて彼らの中で広まり熟成されていくとし、自身がこの「2.5%」の輪の中に入り込むことで、新しい消費価値観の兆しをいち早く捉えることができると述べている。

Hujić氏によると、2020年現在は「New Consciousness Consumer(新しい意識高い系生活者、以下NCC)」の時代で、主流となりつつある価値観として、互いに関連しあう以下の3つの要素が基盤にあるという。

-Profit

利益至上主義やモノ重視から「人」と「地球」優先へ。同時に、これまで「リソース」と見なされず廃棄されてきたものを活用して収益を生み出そうとしている

-Community

「自分さえよければよい」という風潮に抗って、お互い助け合い、人と人とのつながりを力に課題に立ち向かっていこうとする意識。ここでいうCommunityは、地域のコミュニティである場合もあれば、関心や志向を共有する人々のつながりである場合もある

-Environment

(Profitで言うところの)「リソース」をより有効に、持続可能に活用していこうという意識

インテージの自主調査では、2020年現在、このNCCの価値観がどのようなライフスタイルや消費行動として現れているのかを探るべく、約10日間のオンラインフォーラムを実施。11名のイノベーター(日本在住の日本人・海外出身者、海外在住の日本人のミックス)にコメントや動画を投稿してもらった。

ここでは、NCCの価値観から見出された兆しの中から、今後主流となっていくと注目されている経済システム「サーキュラー・エコノミー(資源循環型経済)」を取り上げたい。サーキュラー・エコノミーは、従来は廃棄されてきたものを「資源」として捉えなおし、廃棄物を出すことなく資源を循環させる新しい経済システムを指す。イノベーターたちは明確に意識せずとも、この概念に即した消費行動を取っていた。「ペットボトルを素材に作られたレインコート」など資源の循環を明らかに表す例もあれば、「家具など不要なモノをあげたりもらったりする」「服は古着を買い、しばらく着て、着なくなったらまた古着屋に売る」など、モノをそのまま循環させる例も見られた。

また、サーキュラーな世界観の象徴的な存在として「コンポスト」にも注目したい。イノベーターたちは、そもそも日常的にゴミを極限まで減らすことを意識していたが、それでも発生する食品ゴミが行きつく先がコンポストである。食品ゴミを堆肥にして土に返し、新たな命を生み出すという点で、最近サステナビリティ文脈で頻出している「regenerative(リジェネレイティブ、環境再生型)」の概念を体現していると言えそうだ。

商品の選択基準としては、素材・製法・サプライチェーンなどあらゆる点で「エコ」「エシカル」「サステナブル」な商品をできれば購入したいが、こういった商品は高額であることが多いため、次善の策として「長く使い続けられるもの」が選ばれている。月経カップや蜜蝋から作られた食品ラップなど、脱使い捨ての傾向も強い。

支持しているブランドを見ると、いずれも志を持って言行一致で行動するブランドが挙げられている。たとえば、サステナブル文脈でよく登場するecover、LUSH、The Body Shop、Patagoniaに加え、フランスのシューズブランドVejaやデンマーク発の下着・イージーウェアのブランドBaserangeなどである。いずれも「エコ」「エシカル」「サステナブル」をベースに、品質やデザイン、価格(「安い」ではなく「手ごろ」)でも、超先進層を納得させているようだ。

また、注目ブランドとしてpeer-to-peerで洋服やバッグの貸し借りができるイギリスのプラットフォームBy Rotationも挙げられていた。設立の趣旨として、ファッションの「消費」を変革することにより「ワードローブにもお財布にも地球にもやさしい」ことが掲げられている。手持ちの服を活用してお小遣いを稼ぎつつ、新しい服を買わずともファッションを楽しみ、メンバーのコミュニティとしての役割も果たしているというようにNCCの価値観を体現しており、広い意味でサーキュラー・エコノミーの理念に即した例と言えそうである。