デジタル人材トレーニングメニューを現場に根付かせる

——デジタル人材トレーニングメニューとはどのようなものなのでしょうか。

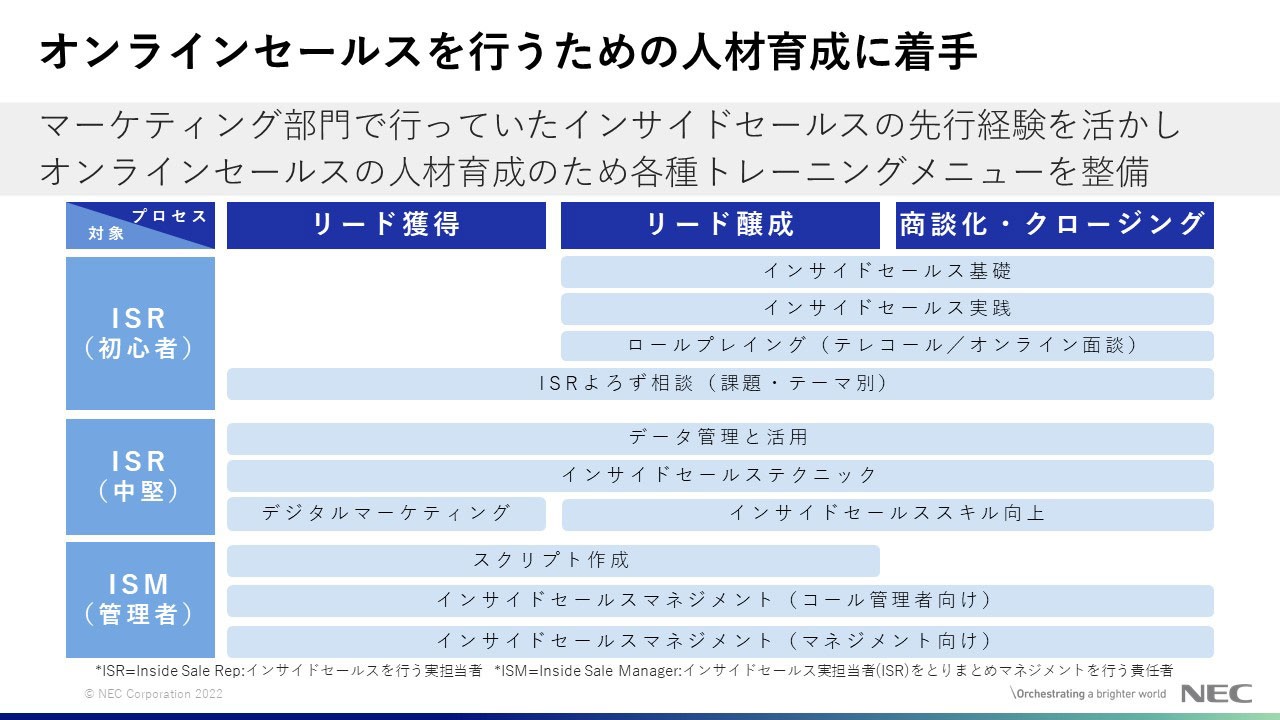

中島:マーケティング部門で行っていたインサイドセールスのリードの獲得から醸成、商談、クロージングというプロセスを洗い出し、初心者、中堅、管理者がこれらの業務プロセスにどのように携わるのか、それに対してどのようなトレーニングメニューが必要になるかを検討しました(図表1)。

中島:2019年の立ち上げ当初はもう少し少なかったのですが、トライアルの部門の声や、コロナ禍での営業部門とのコミュニケーションで出てきたニーズを吸い上げ、現在ではこのようなトレーニングメニュー体系になりました。「インサイドセールス基礎」などは、新入社員の配属前の育成にも組み込まれています。

——このトレーニングメニューはどのように提供しているのでしょうか。

中島:年間の開催スケジュールを立て、ライブ開催しています。また録画した動画も公開しているため、いつでも好きなときに視聴できるようにしています。資料もすべてオープンにしているので、まだ取り組んでいない事業部門からもそれを見て「参画したい」という声があがっています。それらの声を拾い、活動を回しております。

メニューにもある「よろず相談」や各部門の営業と毎週のようにコミュニケーションをとっているので、そこで幅を広げていく活動や、3ヵ月に1回コミュニティで成果を発表する場を設け、全社的にレベルアップを図るように進めているところです。特に若手が成果をあげているところが多く、それを見た中堅社員の刺激にもなっています。

——現在、このメニューの参加人数はどれくらいでしょうか。

東海林:営業部門の半数以上は既に参加済みです。官庁担当の部門など、こういったマーケティングを必要としない部門もあるので、それ以外はほぼカバーしていると考えています。

営業の意識が劇的に変化したことが最大の成果

——このメニューを開始し、どのような成果を感じられていますか?

中島:2020年上期はプロセス改革や教育受講が中心だったので、実際に変化が起こったのは下期からです。当時、このメニューに参加するのは若手の営業が中心だったのですが、インサイドセールスから新規商談を発掘し受注に近いところまで成果が出るようになったのです。若手がここまで活躍するというのは、いい意味で予想を裏切る形となりました。

そうした中、もう1つ予想外だったのは、営業側から「もっとこうしたい」という声が上がってきたことです。会社として変化するサイクルが動き始めたと感じました。

——営業側からの要望というのは?

中島:デジタルマーケティングやデータ活用に対する期待が非常に高くなり、「もっとこういうデータが見たい」「こういうデジタルマーケティングのデータを使ってインサイドセールス活動をしたい」などの声がたくさん上がってきました。

たとえば「データを活用したいからデータ分析の専門家を出してほしい」というような声があり、実際に私どものチームから営業と兼務する社員も出ています。また、営業デジタルシフトの活動に懐疑的だった部門が、トライアルでデジタルマーケティングを活用してみたところ成果が出たことで考えが変わり、今では受注につながる成果が出ている例もあります。

東海林:2年で取り組んだ成果でいうと、最も考え方が進化してきたのは営業部門です。「データを見ないといけない」「デジタルマーケティングをもっと活用する必要がある」という声が多く聞かれるようになり、この2年を経て営業側にデジタルマーケティングを営業活動に落とし込むためのチームができたり、営業側で実装しながらマーケティングと連携するという動きが始まったりなど、変化が起きています。

それまでは、「マーケティングはマーケティング」「営業は営業」という意識が大きかったのですが、営業側がデータ活用の必要性を実感するようになり、冒頭に話したようなデータや基盤の整備に対する期待が非常に大きくなっています。

——進めていく中で、苦労した点はありますか?

中島:やはりコミュニケーションです。NECは組織が大きく、担当業種によって営業プロセスも文化もまったく異なるんです。前提がそもそも異なるので、ケースバイケースで話し方や説明を変え、失敗を重ねながら何度もトライをしていきました。

東海林:営業と二人三脚で取り組み、徐々に信頼されてくるまで1年くらいはかかったと思います。今でこそマーケティングの存在を歓迎するようになりましたが、さらに重要な位置付けに行くためには、まだ道半ばです。これからはよりドライブし、マーケティング由来の売上の割合を増やすことが目標です。