顧客理解は量・質・解釈の掛け算

──では、顧客理解力を高めるためには、どのようなことが必要なのでしょうか。

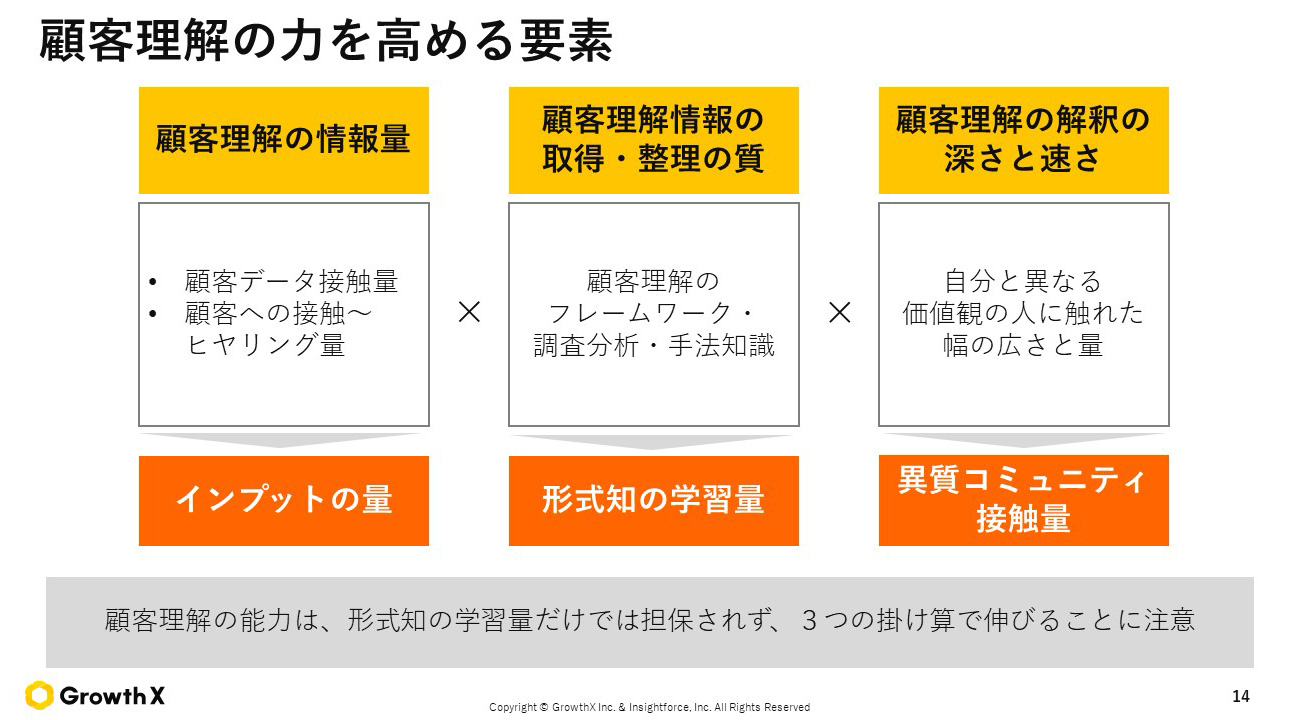

まず、顧客理解は、情報量、情報の取得・整理の質、解釈の深さ・速さの掛け算で成り立っています。その中で顧客理解のできる人・できない人で差が生まれるのが3つ目の解釈の深さ・速さです。情報量や情報の取得・整理の質というのは日々のインプットで鍛えられますが、解釈の深さ・速さというのは自分と違う価値観・コミュニティに触れた経験の多さで培われるため、すぐには会得できないのです。

成果を安定的に出せるトップクラスのマーケターはこの解釈の深さ・速さが突出していて、自分と異なる価値観・コミュニティの方に対しても拒否せずに「なぜそう思うのか?」と興味を持ちながら深層心理のインサイトを掘っていく技を持っています。

そのとき理解の補助線となるのは、過去に多様な人と接してきた経験です。

そのため自分と異なる価値観・コミュニティと触れ、同意はしなくても、興味を持って理解に努める姿勢が重要です。その幅の広さが、顧客理解の幅と深さにつながります。

──情報量、情報の取得・整理の質は日々のインプットで鍛えられるとのことですが、具体的にはどのようなトレーニングがありますか。

情報量を増やすには、顧客データで深く知りに行く属性対象を絞った後、とにかく自社の商品・サービスを使っている方の話を直接聞くことですね。顧客理解は調査会社のリサーチャーや特殊なスキルを持っている人でないとできないと思われがちです。しかし実際には、多くの方の話を直接聞いているうちに、ヒアリング力は培われていきます。どうすれば良いか考える前に、どんどん話を聞きに行きましょう。

そこで得た情報を分析・整理するテクニックは、消費者理解に関する書籍など形式知のインプットが有効です。それらの形式知があると、顧客の声で点として見えていた複数の情報が、因果関係のパターンとして理解できるようになり、顧客理解が立体化していき、社内でも共有化しやすくなり、最後は施策に落とし込みやすくなります。

商品・サービスの価値は人の主観で異なる。だから誰に価値を届けるかを考える

──顧客価値を見つける、作り出す人材になる、人材を育てる上で大事なことは何でしょうか。

顧客価値は、人が主観的に見出すものなので「誰にとって価値があるのか?」という論点が重要です。人は、商品・サービスを買うときに「得られそうな価値」と「対価としての負担」を無意識レベルで比較し、価値が負担を上回れば買いますし、逆ならば買いません。「負担」とは、お金や時間など限られたものです。誰だって自分のお金と時間は有限なので、それに相応しい価値が得られそうかシビアに考えます。

ですが、価値は主観なので、たとえば100万円の高級腕時計の機能的価値は、スマホなど時間を計測できる代替物があるため、ほぼゼロに等しいです。一方で、同じ100万円の腕時計に対して、「ファッションセンスや経済力を誇る価値」や「あとで転売して儲かる期待」の価値を見出して買う人もいます。

価値も人の主観次第で変わりますが、負担も人の主観で判断は変わります。超富裕層なら100万円は衝動買いできる負担かもしれませんが、時間は希少で無駄にできないと考えているかもしれません。逆に、金額にはシビアだけど、1円でも安い店を探す時間は負担に感じない人もいます。

このように人々は、価値とそれに見合った負担かを主観で判断するため、その商品・サービスを誰が本当にお金や時間を負担して買ってくれているのか、どんな価値を見出して買ってくれているのかを理解することが重要です。自社の商品・サービスを購入・利用してくれた方が何に価値を感じたのか、ヒアリングして価値を考え続けることが、顧客価値を見つける・作り出す力を養います。