日本のBtoBマーケティング、ボトルネックは「デマンドジェネレーション」にある

では、ここから日本のBtoB企業に向けた解説に入っていきましょう。私は各所で日本企業のBtoBマーケティングは周回遅れであるとお話ししていますが、改めてボトルネックになっている部分を確認しておきたいと思います。

日本企業のマーケティングは、縦割りで部分最適化されていることが多いですが、必要なのは全体の最適化です。BtoB企業が取り組むべきマーケティング活動は、大きく分けると「リサーチ」「ブランディング」「デマンドジェネレーション」の3つがあります。

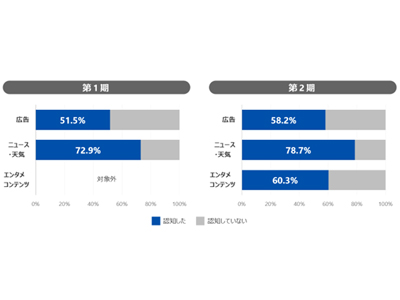

日本で最初に市民権を得たマーケティングは「リサーチ」ですね。リサーチは対象が多岐にわたるので、商品開発や競合調査など様々な部署が主管し、評価はレポートの質となります。次が「ブランディング」で、広報・PR・マーコムといった部署が主管し、評価は認知度(アウェアネス)となります。この2つに関しては、日本もそれほど世界から遅れてはいません。

問題は「デマンドジェネレーション」です。日本企業には、デマンドジェネレーションのナレッジや、それを主管するデマンドセンターという組織を持っていない会社が非常に多い。リサーチやブランディングは売上との相関がそれほど強くないのに対し、デマンドジェネレーションは非常に強い相関を持っています。

そして、営業に良い案件を安定供給し、全体のミッションに大きく貢献するので、欧米の企業においては、デマンドジェネレーションがマーケターの花形で、部署には優秀な人材を配置し、潤沢な予算が与えられているのです。

この「デマンドジェネレーション」では、顧客の求める「価値」を捉えることが求められます。つまり、重要なのは製品・サービス・技術ではなく、顧客から見た自分たちの価値を定義するDoV(Definition of Value)を知ること。そこからスタートし、STP(Segmentation・Targeting・Positioning)を設定した上で、ターゲット市場に対して製品を合わせ、販売チャネルを作ることが重要になります。日本企業が周回遅れなのは、このデマンドジェネレーションがないからです。

営業体制を世界標準に移行することも必要

日本企業も含めて、営業のファネルはおよそ世界共通です。このファネルで重要なポイントとなるのがSGL(Sales Generated Lead)です。SGLは、日本語で言うなら引き合い案件ですね。

たとえば、引き合い案件数が60になると、その中から良い案件数が30、最終的に受注数が20となるファネルがあったとします。1回の受注で1年間に回収できる金額を案件単価・商談単価と呼びますが、これが仮に1億だったらこの事業は20億の売上となります。こうした営業努力に対し、会社は『来期は40億を目指せ』といった無理難題の指示を出すことがある。

この難題を解決するには、もう1つデマンドジェネレーションのファネルを用意するしかありません。欧米では、このファネルの上流をデマンドセンターが担当し、下流のパイプラインマネジメントをセールスが担当します。そして、上流でMA、下流でSFA(Sales Force Automation)を導入するのが世界標準です。

日本企業は「ターゲットを選択する」「商談を見つける」「商談のドライブ」「クロージング」「納品し代金を回収する」「顧客をサポートし満足度を守る」といったBtoBマーケティングのほとんどの工程を営業が担当しており、給与も安い。これが生産性が上がらない要因だと私は考えます。だから、外資系への人材流出が止まらないのです。

営業はセールス・イズ・ハンターといわれ短期集中の狩猟型、マーケターはマーケター・イズ・ファーマーといわれ中長期的に活動する農耕型といったように、スキルセット以上に、マインドセットが違います。

また、欧米では営業工程がデマンドセンター、インサイドセールス、セールス、カスタマーサクセスに4分割され、それぞれROMI、セールスアクセプト率、受注金額、LTVをKPIとしてリレーをしています。たとえて言うなら、水泳の400mを日本は個人(1人)で、欧米はそれぞれの種目のスペシャリスト(4人)がメドレーで競争している感じですね。この差が、日本企業とグローバル企業の営業にある差です。日本企業の営業も、早急に世界標準の分業体制に移行しなければなりません。

次回開催のお知らせ