『左ききのエレン』コラボで見えたTwitch adsの魅力

──Amazon Adsの中でも注目メディアであるTwitchについて、詳しく教えてください。

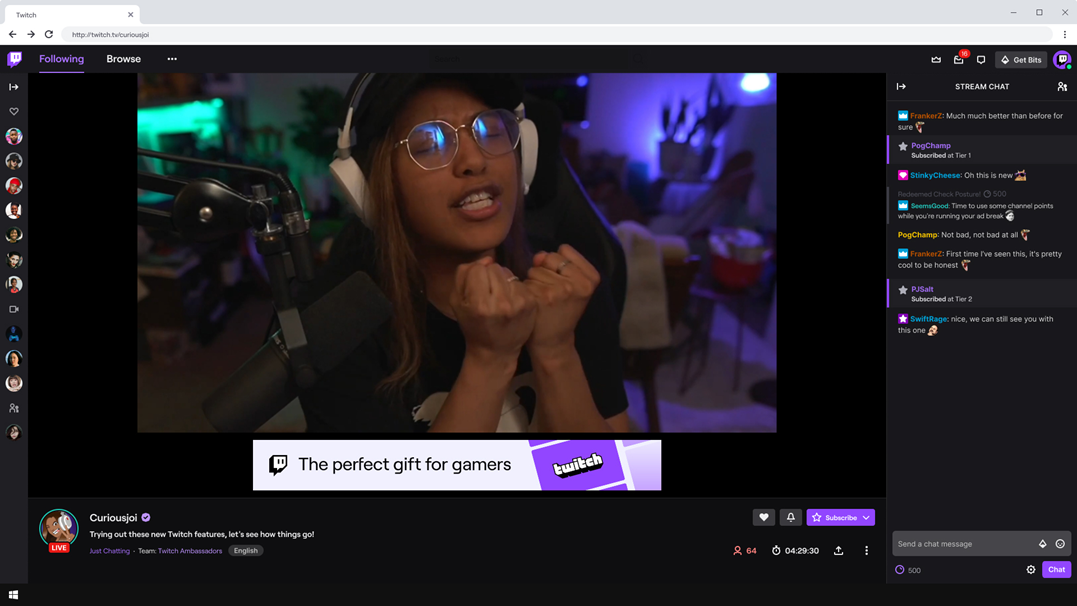

石井:動画配信メディアと混同されることも多いですが、Twitchはライブ配信プラットフォームです。ライブ配信中は、視聴者がコメント欄に投稿したコメントを配信者(=ストリーマー)が口頭で読み上げて反応するなど、非常にインタラクティブな交流が行われています。

石井:主なユーザー層はZ世代で、その世代と接点を持ちたいブランドがTwitch内でインストリーム広告やディスプレイ広告などを出稿してくださっています。視聴者とストリーマーのインタラクティブな交流を活かした「カスタム広告」も人気です。

カスタム広告の事例として、Uber Eatsのプロモーションをご紹介します。ストリーマーが夜間の配信中に「お腹空いたね」「何か食べたいね」「Uber Eatsで頼もうか」と発言しながらUber Eatsの画面を表示し、注文する商品を視聴者と相談する流れです。Twitchには投票の仕組みがあるため「和食」「洋食」「中華」などの候補で視聴者からの票を募り、最も票が集まったジャンルの商品をストリーマーが配信中に注文しました。注文した商品が届いてストリーマーが食べる様子も配信され、視聴者数は8万4,000人、コメントは2,000件と非常に盛り上がった事例です。

──2024年6月に公開された『左ききのエレン特別版 Amazon Ads編(全2話)』についてもうかがいます。かっぴーさんは『左ききのエレン』とAmazon Adsのコラボの話を聞いた際、どう感じましたか?

かっぴー:驕った言い方かもしれませんが「僕にしかできない」と思って引き受けました(笑)。

──本作ではTwitchやTwitch adsに焦点を当て、登場人物たちが広告プランを立案する様子を描いています。マンガを描く中で発見したTwitch adsの魅力を教えてください。

かっぴー:やはり若年層のユーザーが多い点は非常に強力ですよね。ここまでわかりやすく若年層が集まる場所も珍しいのではないでしょうか。

──実際、若年ユーザーはどのくらいいますか?

石井:18~34歳がTwitchユーザーの約7割を占めています。

視聴者とストリーマーの関係性を活かさない手はない

かっぴー:タイアップを引き受ける前は「Twitch=ゲーム配信」のイメージが強かったのですが、話をうかがってみるとゲームだけでなく、様々なジャンルに興味のある人が集まっているとわかりました。そのためタイアップマンガのゴールは明確で「Twitch=ゲーム配信」の誤解を解くことでした。

──作中に出てくる「若年層のユーザーは、Twitchで流れるインストリーム広告に対して、それほど強い抵抗感を持たない」とのセリフが印象的でした。

石井:視聴者とストリーマーの関係が強固なため、Twitch上で行われることがポジティブに受け止められやすいのだと思います。とはいえ、何でも受け入れられるわけではありません。若年層の皆さんに受け取ってもらいやすいメッセージングや広告メニュー、クリエイティブを用意することが我々の責務だと感じますし、これによって広告に対する需要度や好意度も高まると考えます。

──かっぴーさんが今プランナーの立場でクライアントに広告を提案できるとしたら、Twitch adsを提案したいですか?

かっぴー:もちろんです。個人的にはカスタム広告に魅力を感じますね。ターゲットが明確なぶん、ほかの媒体でも配信可能なクリエイティブをTwitch adsに流用するのはもったいない気がします。どうせ出稿するならTwitch adsでしかできないことにトライしつつ、インストリーム広告やディスプレイ広告も組み合わせると良いのではないでしょうか。

石井:15秒や30秒では伝えきれない、商品・サービスの差別化ポイントがあるはずです。ただ言葉を尽くせば伝わるというものでもありませんから、視聴者とストリーマーの関係性の上で、両者が交流している文脈においてそれが表出されると、視聴者が腹落ちして記憶に残るのだと思います。