一つの施策で数千人単位の定期購読数アップも

定期購読の読者への特典サービスとして、たとえば人気キャラクターのボイスを聞ける仕組みやイベント参加の優先権、限定グッズの申し込みなどの企画を行っています。このような企画や取り組みは運営会社さんだけではなく、少年サンデーの編集部員も年次や役職に関係なく行っています。アプリだと紙の雑誌よりもチャレンジするためのハードルが低いため、素早くPDCAを回せていますね。

たとえば、昨年『名探偵コナン』の劇場版が公開された際、映画オリジナルキャラクターの「ピンガ」がSNSでバズりました。当時、コナンの編集担当者より「定期購読者限定で、ピンガの絵コンテを配信してはどうか」という案が出て実施しました。結果「映画は観るけど最近漫画は読んでいなかった」というコナンファンの集客につながり、数千人単位の定期購読者数を獲得する結果となりました。

情報共有を欠かさず、編集部全員でPDCAを回す

━━数千人とは大きな成果ですね。そのような「当たる」取り組みは、どのように企画・実行され、どのように分析・評価されているのでしょうか。

定期購読の特典サービスに限らず、様々な企画や取り組みは「タイミングを逃さないこと」を意識しています。

たとえば『アメトーーク!』などのテレビ番組や、他のメディアで作品を取り上げていただく際には露出前にお知らせがあるため、事前に1巻無料などの施策を仕込み、バズるタイミングに合わせています。

また、X(旧Twitter)のトレンド入りなどによって急に作品の購読数が伸びることがありますので、そういった際にはすぐに無料施策を実施し、ユーザー獲得の機会を取り逃さないようにしています。

施策の立案や実施後の成果を測る定量・定性データの分析・検証は、アプリ版は毎週、ブラウザ版は隔週のペースで、それぞれの運営会社さんと定例会を設けて行っています。

定例会では「数字が伸びたのはどの企画か」「この日に急に伸びているのはなぜか」といった細かな単位で数字をビビットに捉え、作品にまつわる細かいことは作品の担当者にも共有するなどしてPDCAを回しています。基本的には、私が運営会社さんとの窓口として打ち合わせに参加し、内容をサンデー編集部全員に共有する役割を担っています。

━━足立さんは、アプリ版・ブラウザ版の運営会社さんとサンデー編集部との、ハブのような役割を果たしておられるのですね。

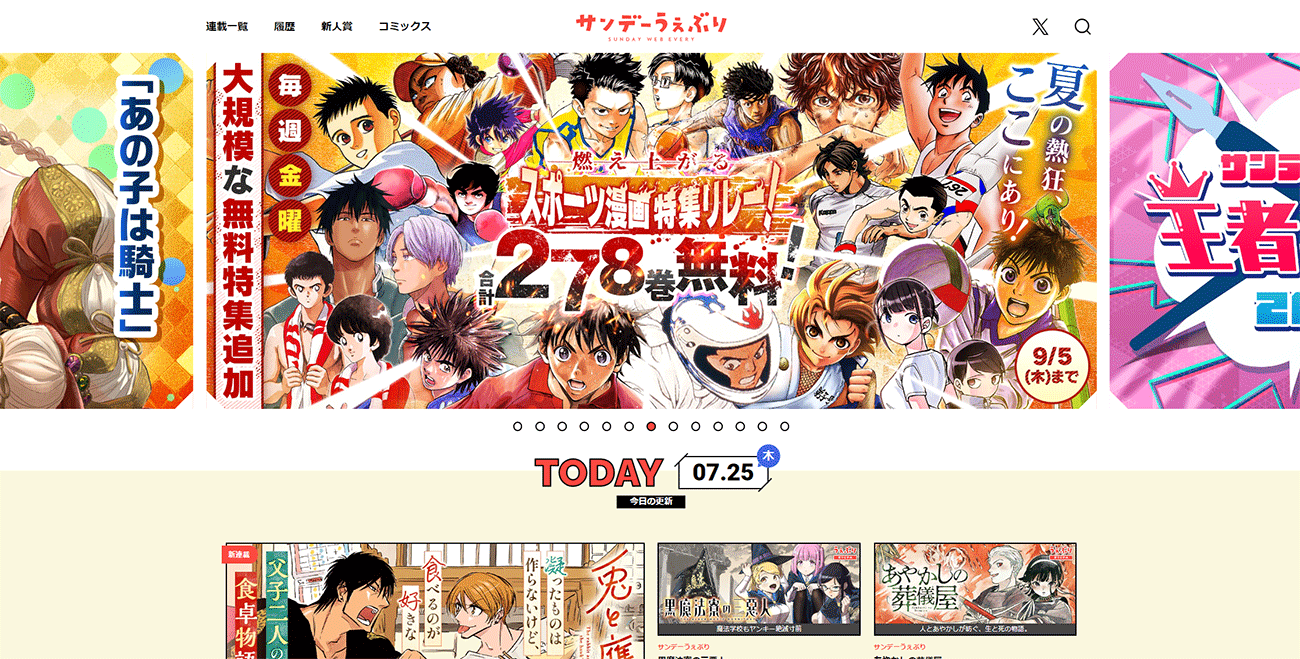

そうですね。一方で、運営会社さんと編集部員が直接意見を交換する場も設けています。冒頭にもお話した通り「サンデーうぇぶり」には「サンデーうぇぶり編集部」はありません。あくまで運営は「サンデー編集部」です。

編集部員各自が、それぞれアプリを見て情報共有ができることは強みだと感じています。たとえばシステムに不具合が起きてしまった際には、私が気づく前に部員から「表示がおかしいですよ」などと、すぐに連絡が来ることもあります。

編集部員は日常的に「サンデーうぇぶり」に限らず、他社の漫画アプリも使っています。その中で「このアプリの機能良いですね」「このUI使いやすいよね」などと感想を共有することもしています。また、Netflixなどの映像系サービスのサムネイルやファーストビューの見せ方など、漫画アプリ以外にも目を向けながらより良い体験のヒントを共有し合っています。

━━新規ユーザーの獲得について、どのような方針で取り組まれていますか?

やはりアニメやドラマ、映画など、映像化作品をきっかけに入ってきていただける方の多さを感じています。直近では昨年の「葬送のフリーレン」のアニメ化が読者増のきっかけとなりました。ですので、まずは独自企画やSNSの活用によって課金のハードルを下げ、新規ユーザーに作品に触れていただくことに注力しています。