日本は「総ひとり好き社会」

コロナ禍中に毎月、生活者の意識や行動の変化について調査を実施していた博報堂生活総合研究所(以下、博報堂生活総研)。上席研究員の内濱氏は「ひとりの時間を取らざるを得なかったので、『精神的につらい、孤独だ』という方や、友人や家族の大切さを感じた方もいました。一方で驚いたのは、『ひとりの時間を取ることが重要だと気づいた』『不必要な人間関係を切れた』というポジティブな回答の多さです」と語った。

博報堂が行っている「生活定点」調査では、メールやSNSだけでやり取りをする友人がいる人が2010年より15.6ポイント増えて42.9%(2022年)になった一方で、友達が多ければ多いほどいいと考える人が1998年から41.8ポイント減り、15.4%(同)になった。

「人とのやり取りが多すぎると感じる『接続過剰』な状態がコロナ禍以前からあり、コロナ禍を契機に『不必要な人間関係より、もっと自分の時間を持ちたい』と生活者が気づきました」(内濱氏)

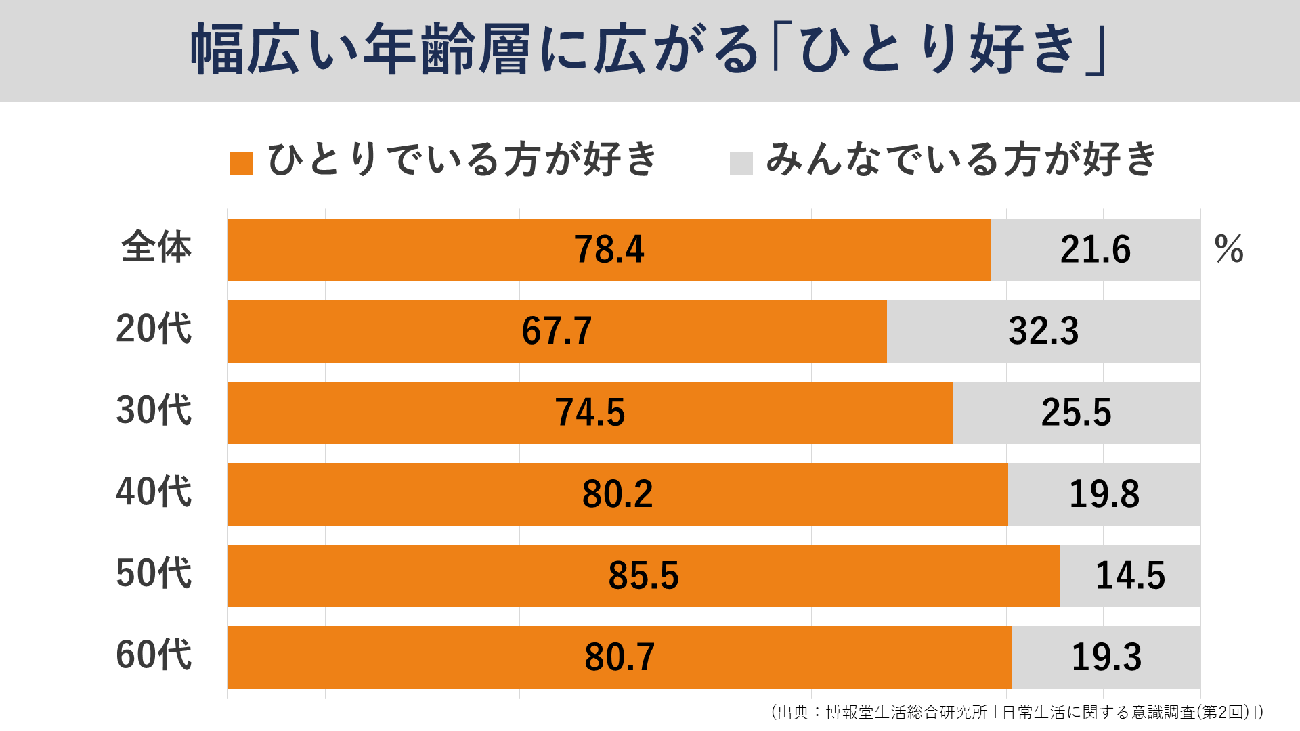

ひとりでいる/みんなでいるのどちらが好きか、という2択の質問でWeb調査をしたところ、「ひとりが好き」と答えた人は20歳~69歳の平均で78.4%と、約8割にのぼった。年齢で差があると思いきや、この傾向はどの年代もほぼ変わらない。幅広い層に「ひとり好き」が広がっており、今や日本は「総ひとり好き社会」といえるのだ。

ひとり行動を楽しむ人のインサイトを紐解く

現在は、多種多様なひとりで楽しむ行動が広がっている。海外では「ひとり飯」が2024年のフード・トレンドになった。日本ではファストフードをはじめ「ひとり飯」ができる場が多くあるが、海外ではできない国もあることから、日本は「ひとり先進国」といえると内濱氏は指摘した。

博報堂生活総研では、ひとりを楽しむ人々へのインタビュー調査も行っている。講演では3人の事例が紹介された。

まず、夫と1歳の子どもと同居する30代女性は、物理的に一人になる瞬間は少ないものの、よくノイズキャンセリングイヤホンをつけてラジオでトーク番組を聴きこみ、ひとりの時間を作るという。友人とルームシェアをする20代男性は、普段使っているスマートフォン以外にもう1台、インターネットに接続しないスマホを併用。深い思考をする時は、通知が入らないスマホを持ち、あえて自分の時間を取っている。また、音楽フェスや神社巡りにひとりで行くことで、偶然の出会いや発見を楽しむ30代女性もいる。

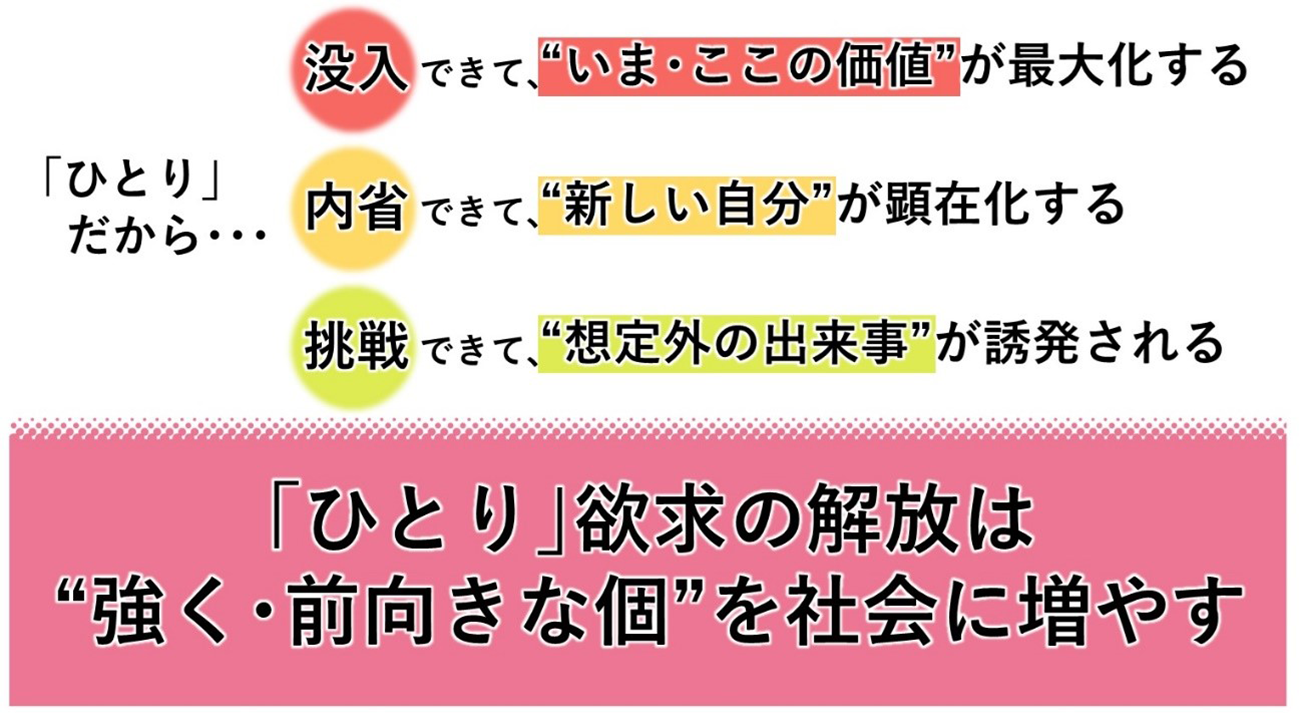

「今・この場所での価値を最大化するために、“ひとりモード”になるわけです。ひとりで楽しみたいものをひとりの時間にやることで没入できたり、内省できて新しい自分が顕在化したり、挑戦ができたり、想定外の出来事が誘発されるのを楽しんでいる方もいます」(内濱氏)

また「チョコレートのような贈答商品も、新しい商品が出ても誰かにあげるためだと、無難なものを選びがちです。自分用ならチャレンジしたくなり、おもしろい体験につながると思います」と内濱氏は分析。ひとりで何かをしたい「ひとり欲求」の解放は、閉じこもった人を作るわけではなく、むしろ強くて前向きな個人を社会に増やすのだと解説した。