ウォールドガーデン偏重の日本

現在、デジタル広告は大きく2つのフィールドに分かれている。1つは「ウォールドガーデン(プラットフォーム系)」、もう1つは、「オープンインターネット」である。

ウォールドガーデンは、GoogleやMeta、Amazon、Xなどのプラットフォームを指す。これらの企業は、自社のエコシステム内で広告配信を完結させている。一方、オープンインターネットとは、それ以外の領域を指す。具体的には、各種ニュースサイトや個別のウェブサイト、それらを束ねた広告ネットワークなど、多様なプレーヤーが存在する。

Teadsの川口瑞浩氏は、「ウォールドとオープン、それぞれに費やされるデジタル広告費の割合は、世界と日本では大きく異なる傾向があります」と語る。

JAA(日本アドバタイザーズ協会)の発表によると、消費者のデジタルメディア利用時間は、66%がオープンインターネット、34%がウォールドガーデンに費やされている。しかし、世界のデジタル広告費の割合を見ると、ウォールドガーデンが60%、オープンインターネットは40%と、利用時間の実態と差がある。特に日本は、ウォールドガーデンを偏重する傾向があるという。

確かに、オープンインターネットを活用する際の懸念点として、広告枠の品質課題は存在している。そこで、質の高い広告枠を選ぶ指標としてPMP(プライベートマーケットプレイス)を用いる方法がある。

さらにKantarの吉本潤一氏は、従来の広告効果指標ではビジネスに直結する成果が測れないという根本的な問題にも切り込んだ。

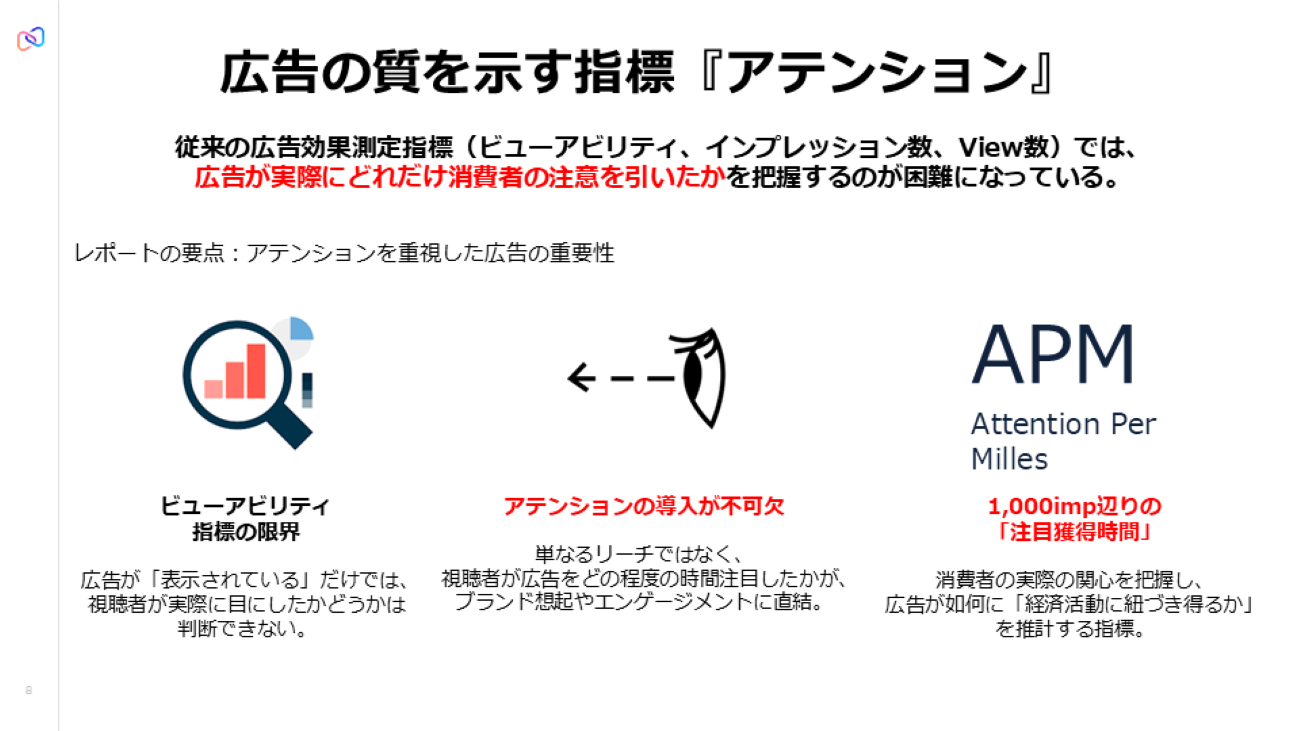

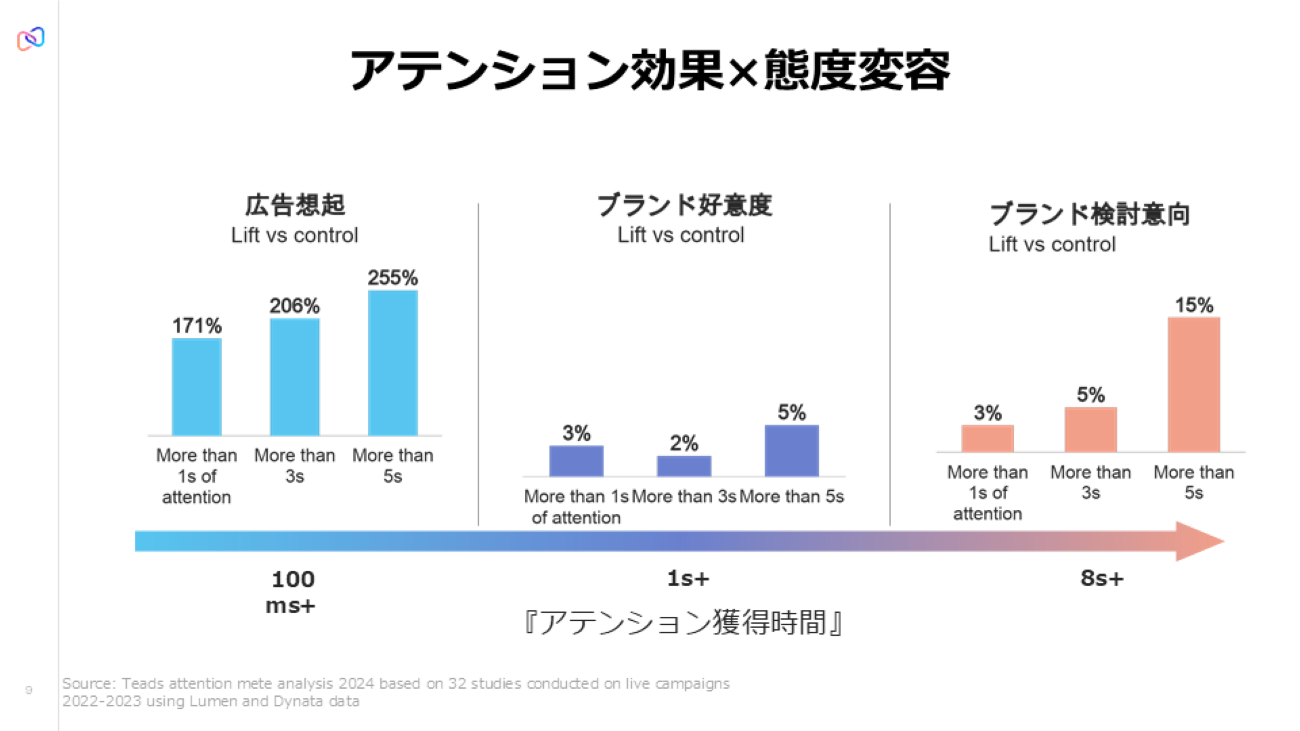

新指標APM:広告が「経済活動に紐づくか」を推計

従来、デジタル広告の効果測定には、インプレッション数、視聴完了率、クリック率などが使われてきた。しかし、広告が表示されていたとしても、消費者が実際に注目しているとは限らず、ブランドへのロイヤルティや購入など経済活動に影響したか、わからない点が問題だった。実際、Kantarによる調査では「視聴完了率とブランド指標には相関がない」結果が出ているという。

そこで、最近注目されているのが「アテンション」という新しい評価指標と、1,000impあたりのアテンション獲得時間を示す「APM」だ。これらにより、消費者の実際の関心を把握し、広告がいかに「経済活動に紐づくか」を推計できるようになった。

※クリックすると拡大します

※クリックすると拡大します

APMという同一の土俵で横比較すると、YouTube(2,428)、Teads(1,833)、Premium Display(1,637)、X(1,211)、TikTok(705)、Facebook(532)といった結果となる。しかしながら、APMが長ければ良いわけではなく、その質も重要だ。また、戦略によって指標の優先度も変わってくる。

この新たな評価軸により、広告主は「安くて数字が良い」という表面的な判断から、「実際にビジネス成果につながる」投資へとシフトできるようになる。

ウォールドガーデンは確かに重要なプラットフォームだが、市場の実態を見ると、消費者の時間の多くはそれ以外の領域にも分散している。それならば、広告投資も同様に分散させることで、より効果的なリーチが可能になるのではないだろうか。この疑問に答える明確なデータが存在する。

効果の35%を占める!シナジー発生の3条件

Kantarは、「複数メディアの相乗効果」に関する調査を実施。その結果、「複数メディアで展開されるマルチチャネルキャンペーンでは、重複接触によって生まれる相乗効果=シナジーが全体効果の35%を占める」と吉本氏は説明した。

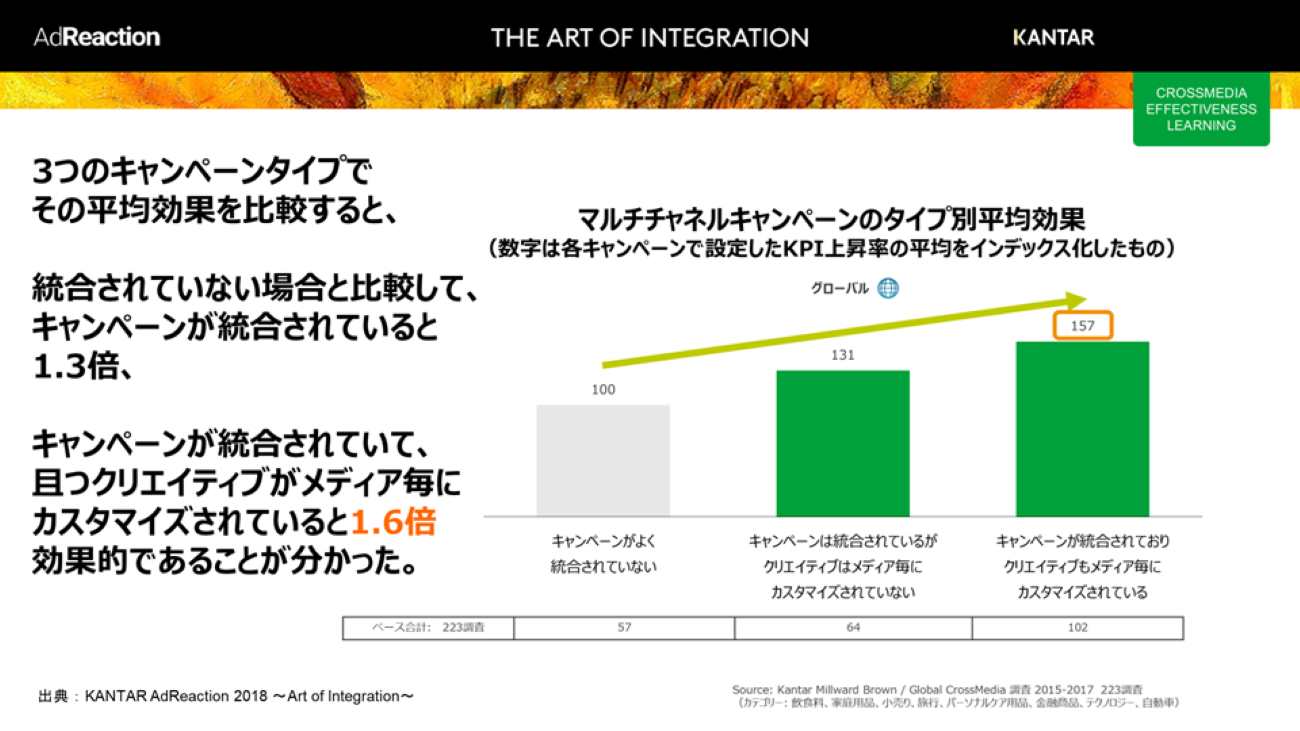

つまり、広告効果の3分の1以上は、単一メディアの力ではなく、複数メディア間の相互作用から生まれているのだ。シナジーが発生する条件は大きく3つある。

条件1:メディア間でリーチが重複し、同一ユーザーが接触していること

条件2:出稿期間が重なっていること

条件3:広告素材に一貫性が保たれていること

第3の条件について、複数メディアでのキャンペーン展開を3パターンで調査した結果、バラバラな素材を使った場合を100とすると、同一素材の横展開で130%、さらにキャンペーンを統合した上で、メディアごとにクリエイティブのカスタマイズを行うと160%近い効果を生むことが判明したという。

※クリックすると拡大します

限られた広告費で効果を最大化するには、メディアの特性に合わせたカスタマイズが重要だ。

統合キャンペーンを成功に導くクリエイティブとは?

では、どのようにクリエイティブをカスタマイズすべきか? Kantar 吉本氏は「メディア効果の3分の2はクリエイティブによってもたらされています」と伝えた上で、4つのヒントを示した。

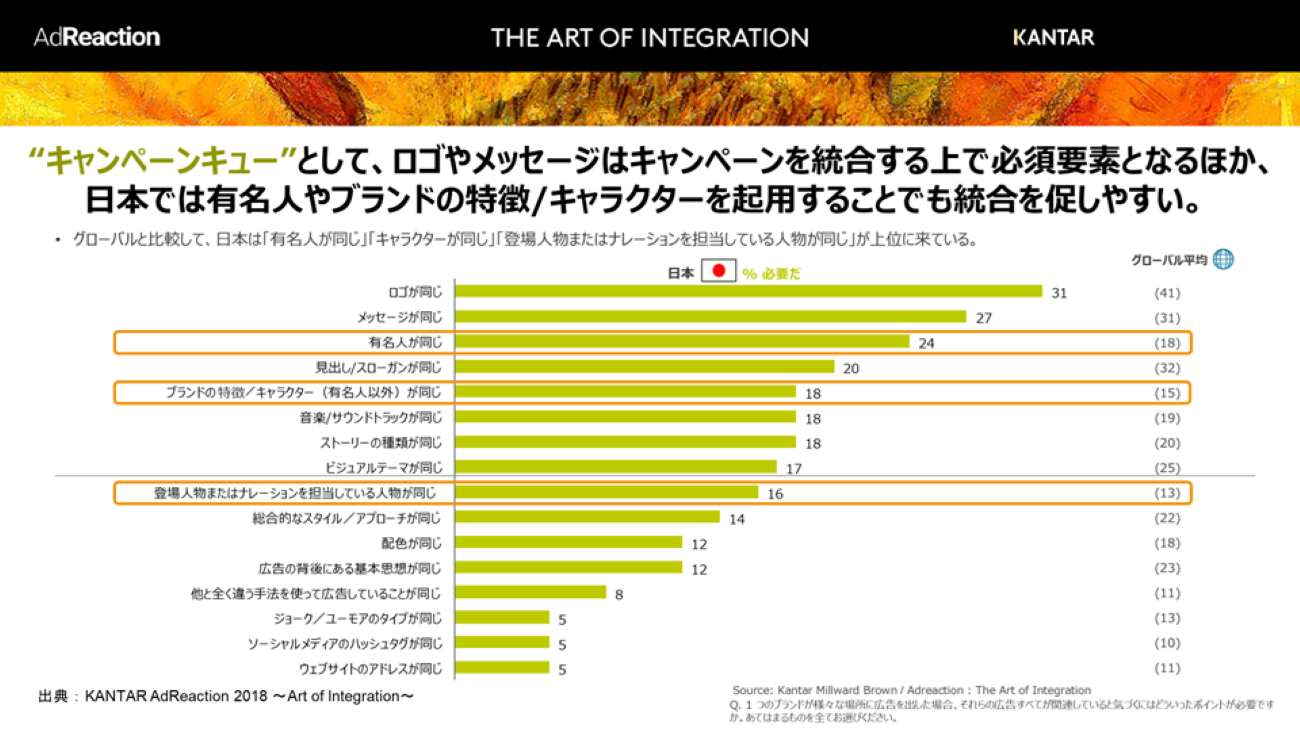

1つ目は、同じキャンペーンだと気づかせるための「キャンペーンキュー」を広告素材に7つ以上盛り込むこと。キャンペーンキューには、ロゴやメッセージのほか、日本では有名人やブランドの特徴、キャラクターを起用することでもキャンペーンの統合を促しやすく、そのキューに触れることでキャンペーンの世界観が思い起こされ、媒体をまたいでいても同じキャンペーンであることが消費者に伝わりやすくなる。

※クリックすると拡大します

2つ目は、ブランドとしてのコミュニケーションに長期的に一貫性を持たせること。長期的に蓄積された印象はブランドの世界観やイメージをより強固にする。

3つ目は、メディアによってクリエイティブの質に偏りを持たせないこと。メディアごとの品質に差があると、消費者の印象は品質の悪いほうに引っ張られてしまう。

4つ目は、メディアごとに特性を踏まえて広告素材をカスタマイズすることだ。

そんなTeadsは、顧客の広告素材をモバイル環境に合わせて無償でカスタマイズするソリューション「Teads Studio」を展開している。

※クリックすると拡大します

Teads Studioにより最適化されたクリエイティブでは、各指標の向上が見られている。たとえば、好意度が1ポイント上がると、利用/購買意向が0.7ポイント上がることがわかった。また、態度変容項目ごとの相関がすべてプラスの数字となった。

そして、視聴完了率が高いのにブランド認知に効果が見られないという課題の解決策として、態度変容の獲得単価「CPB(Cost Per Brandlift)」を下げる運用最適化を実現できているという。

分散施策がいかに効果を発揮したか?2つの事例

続いて、吉本氏から分散型施策の2事例が紹介された。

同じ予算で大幅に改善!消費財ブランドの事例

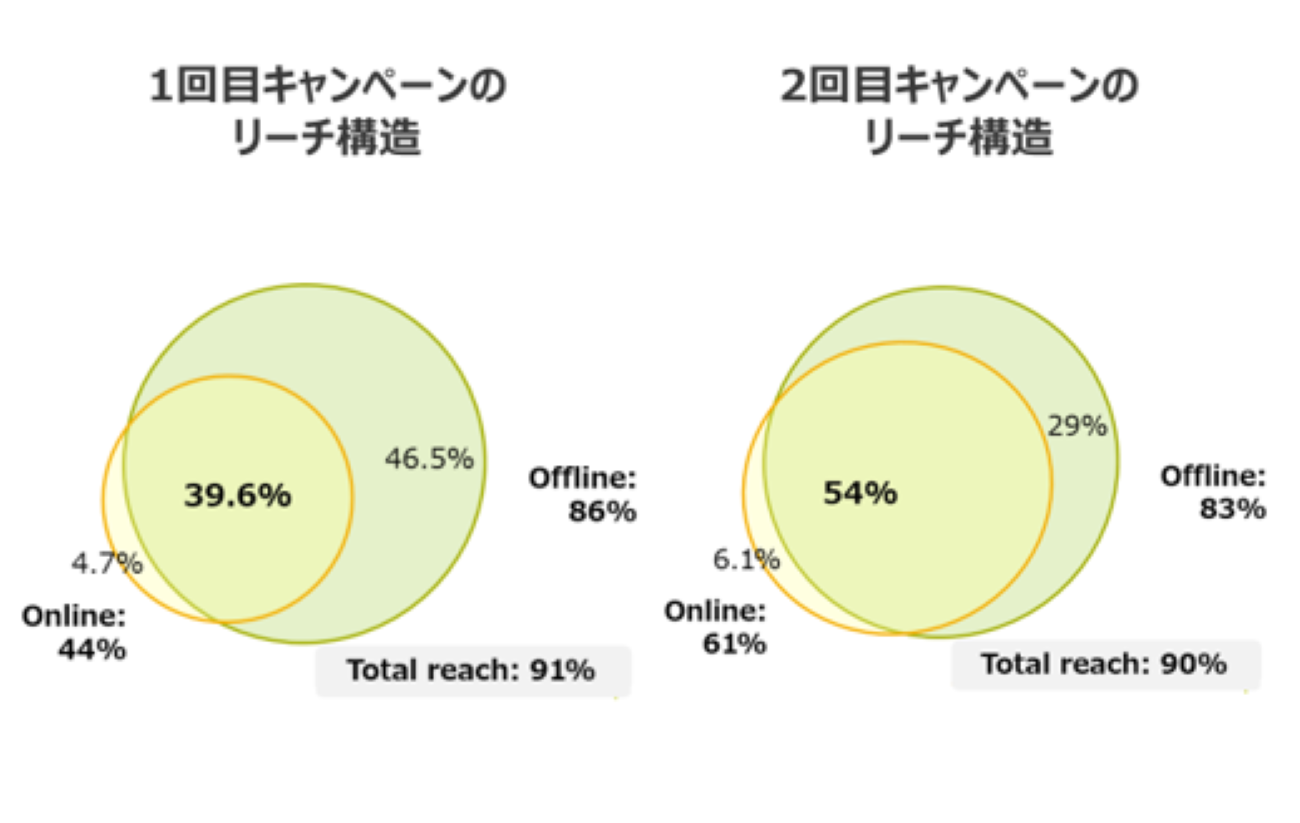

まず、同一の消費財ブランドにおいて、2年連続で同じ時期にマルチチャネルキャンペーンを実施した結果である。1回目のキャンペーンでは、テレビCMが何のブランドのものであるかが伝わりづらく、また、デジタルでターゲティングを狭くしたことでフリークエンシーにimpを使いすぎているという課題が見られた。

その反省を踏まえ、2回目はテレビ素材の改善によるブランド訴求の強化と、メディアシナジーを創出するデジタル予算への配分を行い、リーチの重複も広げた。

※クリックすると拡大します

結果、キャンペーン効果は大幅に改善。とある重要指標では、総合効果73%向上、シナジー効果138%増加、GRPあたりの効果は75%増を記録した。この広告キャンペーンの予算は前年と同程度だったという。

投資対ブランド効果は291%!モバイルブランドの事例

また、KantarとTeadsが分散型施策として取り組んだモバイルブランドの事例では、「投資対ブランド効果」が実証された。

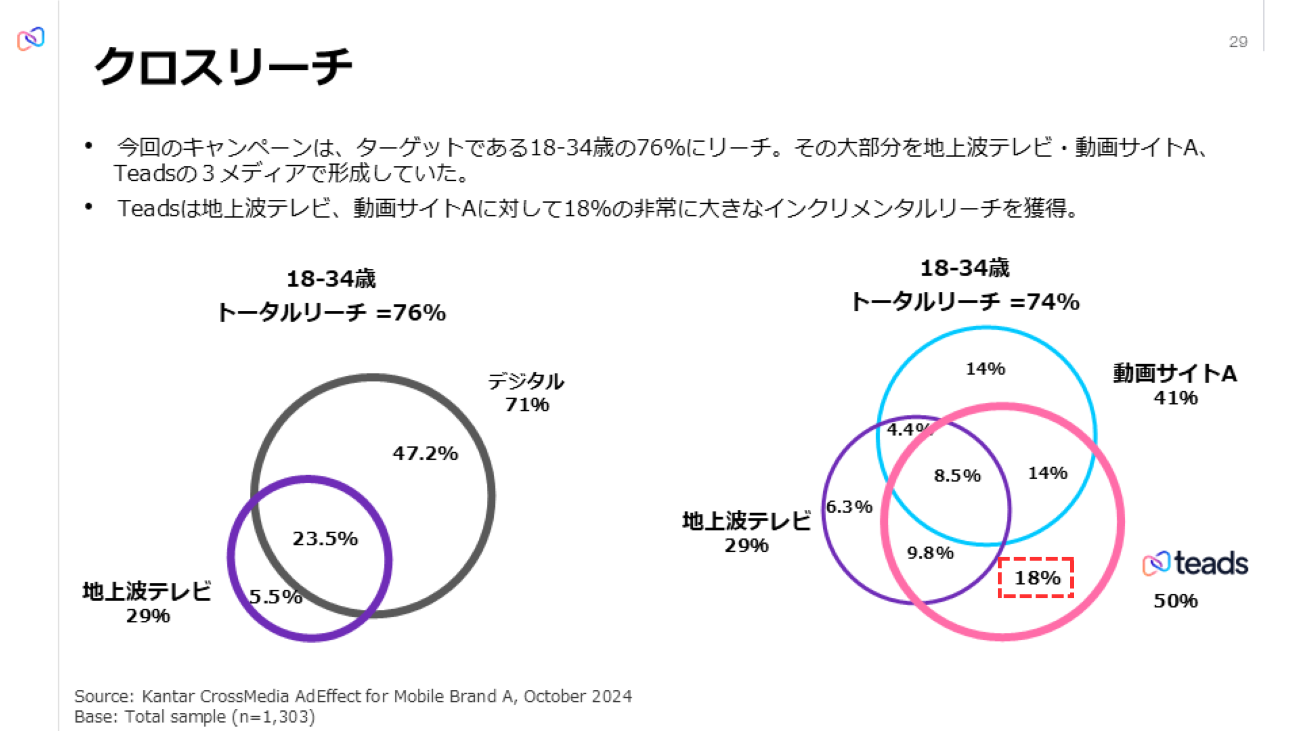

この事例では、地上波テレビ、動画サイト、CTV(コネクテッドテレビ)、SNS、Teadsという5つのメディアを1ヵ月間併走。ターゲットである18~34歳の76%にリーチし、その大部分(74%)を地上波テレビ・動画サイトA、Teadsの3メディアで形成した。注目すべきは、Teadsが地上波テレビや動画サイトAだけでは届かない層に、18%もリーチしたことだ。

※クリックすると拡大します

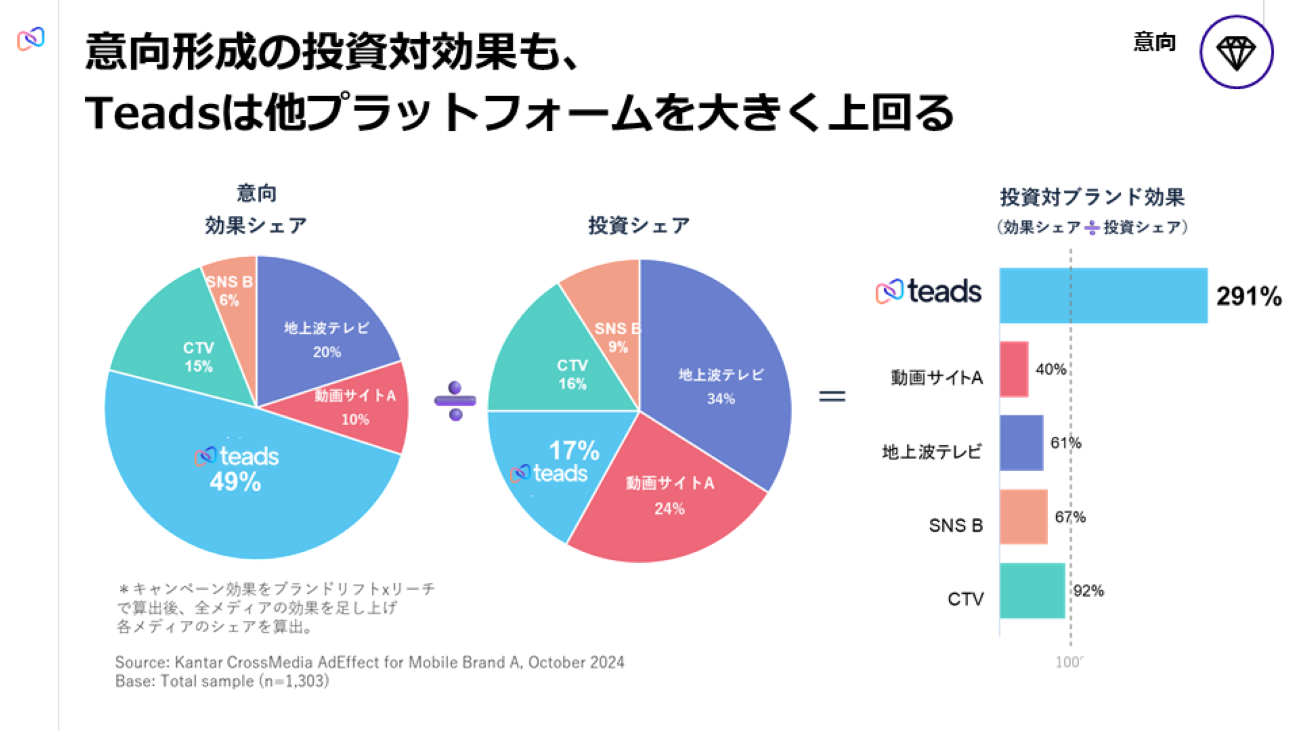

そして意向形成においては、TeadsとCTVが高い効果を発揮した。加えて、投資対ブランド効果においては、Teadsが他のメディアを大きく上回り291%となった。

※クリックすると拡大します

巨大オープンインターネット企業が誕生

本セッションの内容をまとめると次のとおり。デジタル広告戦略において、ウォールドガーデンへの投資は不可欠だが、加えて、施策を分散することが重要だ。その分散の手立てとして、オープンインターネットは有用となる。

なぜならば、アテンション効率やリーチカバレッジという観点で、キャンペーン効果を最大化できる可能性があるからだ。ただし、オープンインターネットを使う際は、相乗効果を促すために施策の統合性や、プラットフォームごとに考慮したクリエイティブの最適化が必要となってくる。こうしたことも含めて、プレーヤー選定が重要となる。

オープンインターネット分野の中で注目を集めているのが、2025年2月に行われたTeadsとOutbrainの合併だ。Outbrainはクリックや誘導、コンバージョンなどが得意なローワーファネル向けで、Teadsについてはアッパーからミドルファネル向けである。この合併により、年間広告費総額約17億ドル(2024年度)、22億人にリーチできるオープンインターネット企業が生まれた。

さらに分散先の1つとして、TeadsはCTVにも参入。「CTV HomeScreen」においては、国内のCTVホーム画面における広告枠の8割以上にリーチできるほか、LG枠に関しては独占販売を実現している。

川口氏は、「ぜひオープンインターネットの可能性を感じていただきたいです」とセッションをまとめた。