デジタル接客需要にいち早く対応してデータ蓄積

2020年に発生した新型コロナウイルス感染症の世界的なパンデミックにより、休業を余儀なくされた商業施設・店舗・企業は数知れない。人気ブランド「ザ・ノース・フェイス」や「ヘリーハンセン」などのスポーツブランドを展開するゴールドウインもその1つだ。そんな同社とプレイドとの出会いは、まさにコロナ禍による接客DXが注目されてきた時期だったと言う。

2025年7月24日に東京・六本木で開催されたプレイドのカンファレンス「X DIVE(クロスダイブ)」に登壇したゴールドウイン EC販売部 部長の梅田輝和氏は、その出会いについて「緊急事態宣言で店舗がすべて閉まった時、販売スタッフを見て『何かできないか』『何とかしたい』とずっと考えていました。その時に、プレイドのソリューションと出会ったのです」と説明する。

当時は“ステイホーム”が叫ばれて、店舗に行きたくても行けない顧客と、店舗を開きたくても開けない企業との間で、デジタルを介した様々な買い物体験が試みられていた時期だ。

梅田氏は以前からプレイドのCXプラットフォーム「KARTE(カルテ)」に関心を寄せていた。KARTEはユーザーのWeb回遊行動を分析してニーズを深掘りし、最適な商品やサービスをレコメンドしたり、ユーザーに必要な情報を届けたりすることで、よりリッチな顧客体験を提供するツールだ。しかし当時はリアル店舗の休業で、Zoom接客など店舗とユーザーをつなぐ新しい販売方法が注目されていた。

そんな時、プレイドから提案されたソリューションは、他に類を見ないユニークなものだった。プレイドのR&Dチームが開発した人形型デバイスを使ったビデオ接客ツール「KARTE GATHER(カルテ ギャザー)」の活用だ。

KARTE GATHERは、ECサイトの回遊行動を基にしたオンライン接客を可能にするデバイスだ。店頭に設置すれば、店舗スタッフはこの端末を通じてまるでユーザーが店舗内を見て回っている時と同じような接客ができる。人形型デバイスを介するため、接客する店舗側スタッフも「目の前にお客様がいるかのように接客でき、スタッフの接客力を最大限発揮できるのではないか」という発想で開発されたソリューションだと言う。

梅田氏は「Zoomと異なり、お客様のデータを可視化できるという点が最大のポイントでした」と評価し、導入が決定。全国13店舗、4ブランドでの試験運用が始まった。

iPadアプリ「KARTE Jam」導入からリアル接点の創出へ

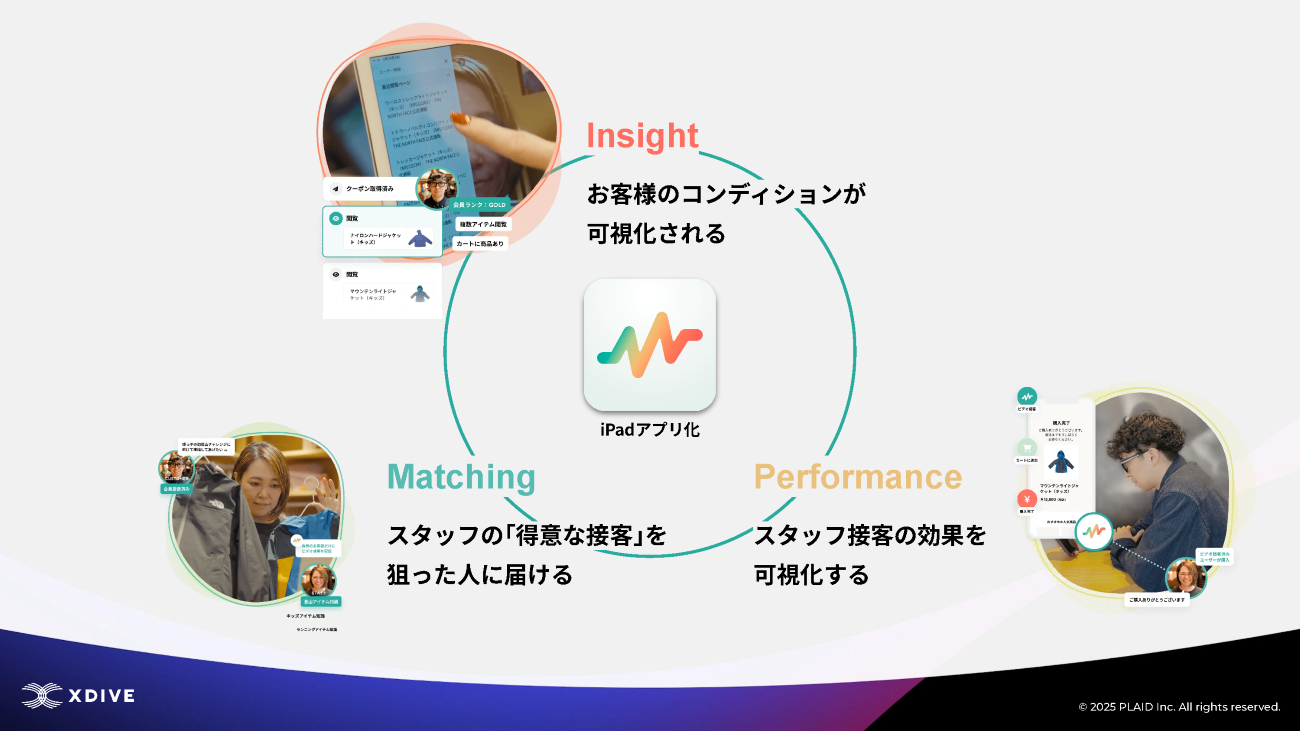

そんなゴールドウインが、KARTE GATHERの発展型であるiPadアプリ「KARTE Jam(カルテ ジャム)」の導入を発表したのは、約3年後の2023年3月だった。

KARTE GATHERはユニークで見た目もキャッチーだが、「現場で使う時に重量が課題になったのです」と梅田氏は説明する。そうしたフィードバックを受けて開発されたKARTE Jamは、現場の使いやすさを考えて誕生したiPadアプリだ。映像品質や安定性も向上するなど現場からも好評で、コロナ禍が続くなかで店舗のプロの接客をデジタルで提供していくことに大きな意義があったと言う。

デジタルでの顧客接点強化が進む一方、両社は新たな課題に直面した。コロナ禍が収束しきらない中、「いかにして、お客様とリアルな場で再びつながるか」という課題だ。この問題意識を共有した両社が共同で実施したのが「CONNEXIONs(コネクションズ)」というイベントだった。

リアルイベント起点で顧客体験拡張と関係の再構築

CONNEXIONsとは、「コロナ後の原宿に人を呼び戻す」ことを目指したリアルタイムイベントで、ロゲイニングやワークショップの体験を通して人の繋がりを作る体験型プログラムだ。

梅田氏によると、原宿はゴールドウインが初めて直営店を出店した地でもあり、現在も原宿で7店舗運営していることもあって、同社にとって「特別な地」なのだと言う。企画がスタートした2022年は、まだコロナ禍の影響を色濃く受けており、原宿も閑散としている状態だった。

「何とかして原宿にもう一回お客様を呼び戻すイベントを開催し、お客様とまたつながっていくきっかけを作りたいと考えました」(梅田氏)

イベントの打診を受けた金井氏は、これまで支援したことがない領域という懸念もあって一度は辞退したものの、ゴールドウイン側の「顧客データを活用できるプレイドだからこそお願いしたい」という熱心な思いを受けて協力を決意。企画にあたって協力したのがプレイドの企画チーム。KARTEを用いて生活者起点の体験を設計・実装し、このイベントでもデータによってイベント前後まで顧客体験を拡張するというユニークな試みを実現した。

実施した内容は2つある。1つが宝探しとランニングを組み合わせた「原宿ロゲイニング」で、写真を撮影しながら時間内にチェックポイントをまわって獲得するポイント数を競うという競技。もう1つが、藍染師を招いて参加者の持ち物を藍染するという「藍染ワークショップ」だ。この体験を通じて新たな顧客との接点を作り、さらにそのデータを活かしてデジタルマーケティングにつなげることを期待した。「プレイドさんの協力があったからこそ、新たな接点からデータ活用へとフェーズを進めていくことができました」と梅田氏は評価する。

OMO戦略を成功させるために必要なこと

以上の3点が、ゴールドウインがプレイドの支援の下で進めてきたOMO施策だ。ゴールドウインはもちろん今後も新しい取り組みを進めていくが、プレイドの金井氏が発した「この3つを振り返り、OMO施策を成功させるポイントとしてどのようなことが考えられるか?」という問いに対し、次のように答える。

「OMOと言うと、店舗とECという2項がテーマになると思います。まずこの軸で言えば、特に店舗側のキーマンに深く関与していただくことが1つ大事なポイントです。さらに言えば、人事や在庫部門、システム部門など、OMOに関わる部署におけるキーマンを見つけてこうした取り組みに巻き込んでいく活動が大切です」(梅田氏)

とはいえ、巻き込まれる側からすると、ふとした瞬間に「そもそもなぜこの取り組みをやるのか」と立ち止まってしまうことも多い。実際にCONNEXIONsの現場でも、「なぜこれを実施するのか」という疑問が出たと言う。

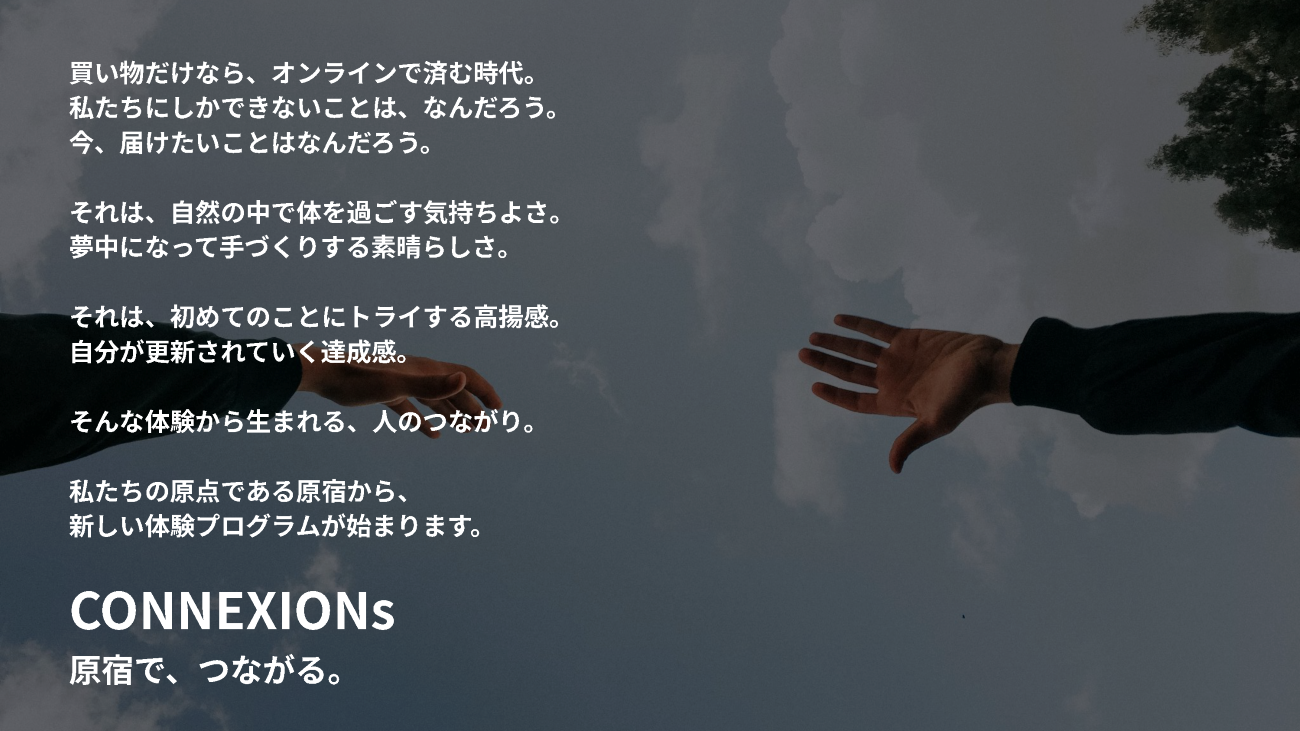

その場を収めたのが、プレイドの企画チームのプランナーだった。金井氏は「チームメンバーの1人が、買い物だけならオンラインで済む時代に、今届けたいこと、私たちにしかできないこととして『体験から生まれる人のつながり』の大切さを訴えるスライドを作りました。それを共有した時にメンバー全体に共感が生まれたのです」と話す。

この共感がプロジェクト推進の原動力になった。梅田氏も「当社だけでは実現できなかったと思います」と答え、パートナーの重要性を訴えた。

次の時代に向け注力する「長期継続」「体験機会」という価値

次に議論されたのが、「未来に向けた価値創造」だ。これについて、梅田氏2つの方向性を示した。

1つは、商品のリペアやリセールを通じた「循環」、そして「顧客との長期的なつながり」という思想の実現だ。単に商品を販売して終わりではなく、リペアを通じて商品がより長く使われるようにしていく、あるいは「グリーンバトン」と呼ばれるリセールサービスを通じて商品を次の顧客に循環させ、長期的な関係性を築いていくというものだ。

ちなみにリペアサービスに関しては、以前導入したKARTE Jamを活用し、店舗に持ち込む前にビデオ接客で診断するというサービスを展開。これにより、「店舗で確認した後に『対応不可』で返品するといったリスクがなくなるほか、商品そのものの状態を映像で確認できるので、その後のやり取りも非常にスムーズに進みます」と梅田氏は説明する。

金井氏も「R&Dのプロトタイプから発展したソリューションが、現場で利用されることで新しい価値を生み出すようになり、非常に嬉しいです」と応じ、続けて「KARTEを活用して、商品を購入したお客様に適切なタイミングでリペアの案内を出すなど、よりサービスを充実させる取り組みにつながっていくことを期待しています」と梅田氏に提案する。

そしてゴールドウインが目指すもう1つの価値提供の変革が、モノ売りからコト売りへの転換だ。商品を売るだけではなく、その商品を使って登山やランニングなどのアクティビティ体験を創出していくこと。その象徴として、2年後に「GOLDWIN PLAY EARTH PARK(ゴールドウイン プレイアースパーク)」という公園を富山・南砺市にオープンすべく奮闘していると言う。

この公園では、キャンプやスポーツなど様々なアクティビティが楽しめるほか、子どもを対象にした自然学習のイベントなども企画しており、「商品から体験まで一貫した価値を提供していきたいと考えています」と梅田氏は話す。

データ活用において欠かせない「共創」

モノからコトへの転換において大事になってくるのが、「その転換ポイントをいかにデータでつないでいくか」ということだ。そうした意味で、「CONNEXIONsの取り組みは良いリハーサルになっていたと思います」と梅田氏も金井氏も口をそろえる。

「当社の製品は『人と自然の共生』というイメージがありますが、その一方で現代は、下支えするテクノロジーやデータの存在を無視することはできません。そうした時代で、データのために体験を作るのではなく、体験の結果としてデータが取得できている、という順番が最も重要だと思います」と梅田氏は言う。

「それは当然、1社だけでできることではありません。プレイドのような企業との協力があって可能性が広がるのです」と梅田氏は続け、データやAIが当たり前の時代になっていく現在、企業の壁を超えた「共創」の意義を強調して講演を締めくくった。