最適な広告配分を目指す、注視データ活用への挑戦

――まずはディップの事業におけるマーケティング本部のミッションと、ブランド企画部が担当している業務領域を教えてください。

播田:ディップは人材サービス事業とDXサービス事業を運営しています。マーケティング本部のミッションは、ビジネスと顧客をつなぐハブとして、セレンディピティに富んだ顧客体験を提供することです。私が所属するブランド企画部は、顧客から選ばれるブランドの価値を求職者へ伝えることをミッションとしており、顧客の調査から施策の企画・実行・改善までを担います。その業務の一つとして地上波テレビCMやデジタル広告など様々なメディアを用いて認知や利用意向を高める施策を実施しています。

――ディップにとって、地上波のテレビCM(以下、地上波CM)はどのような位置付けでしょうか。またデジタル広告とはどのように使い分けていますか?

播田:地上波CMは投資額が大きいため、非常に重要なメディアの一つであると位置づけています。認知効率が非常に高く、認知を高める上では欠かせないメディアだと考えています。またサービスを利用してもらうために、「想起」を高める上でも地上波CMは大きな役割を果たしています。

一方でデジタル広告はターゲティングできることが特長です。現在力を入れているOTT(Over-the-Top)広告では、ターゲットのセグメントごとに訴求内容を変え、認知から想起、利用意向等の指標を効率的に引き上げるために活用しています。

地上波CMでは広範囲にビッグメッセージを伝え、デジタル広告ではターゲットセグメントごとにメッセージを細かく調整するという使い分けをしています。

――今回、REVISIOとCM認知率の最大化に向けた最適な予算配分をシミュレーションされたそうですね。この取り組みを実施した背景や課題は何ですか?

播田:最大の課題は、認知広告における予算の最適なアロケーションです。地上波CMの効果が高いことはわかっていましたが、デジタル広告と比べて予算をどの程度配分すれば最も効果が高まるかを把握することは困難でした。特に、地上波CMとデジタル広告を横並びで比較できない点がネックでした。

――課題解決のパートナーとして、なぜREVISIOを選んだのでしょうか?

播田:以前、REVISIOのツールを使っており、継続的にコミュニケーションを取っていました。現状の課題を共有したところ、REVISIOが提供するデータと分析サービスが課題解決に役立つと判断し、今回の取り組みを共に進めることになりました。

――REVISIOは、ディップの課題に対してどのような貢献ができると考えたのですか。

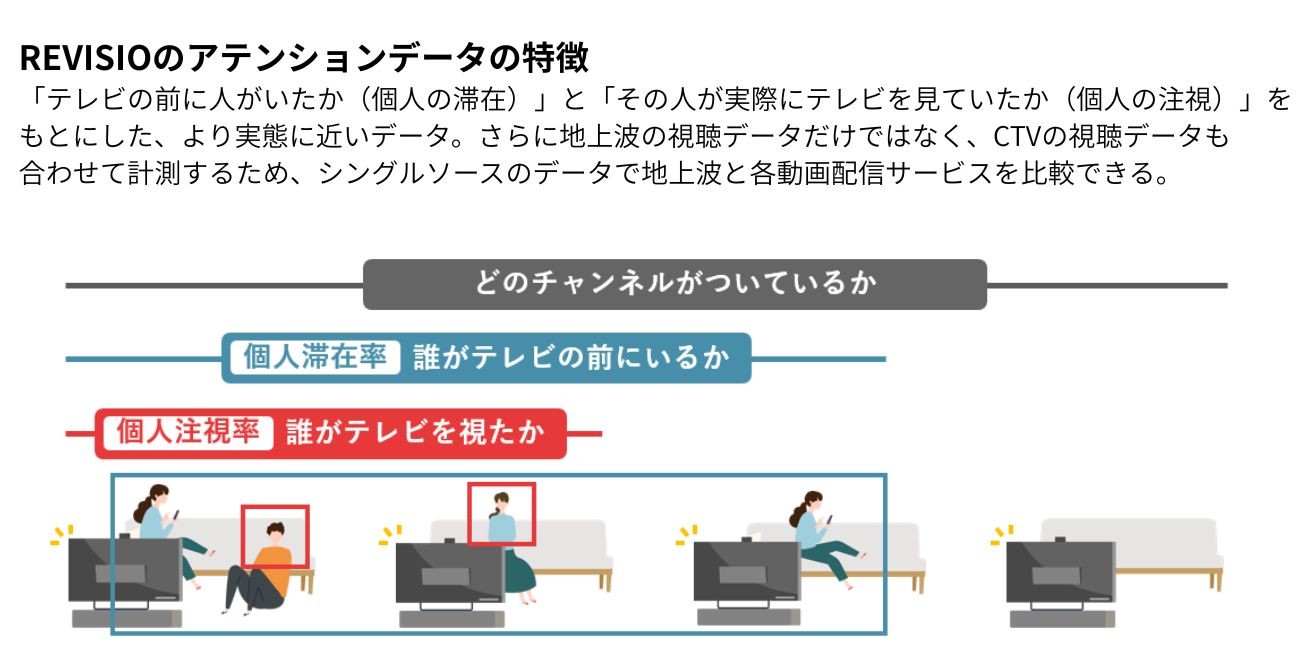

本川:デジタル広告はターゲティングの自由度が高いので、地上波CMと組み合わせることで、より効果的な認知獲得ができます。そこにデータドリブンな意思決定を加えることで、アロケーションの課題を解決し、KPI向上につなげられると考えました。その戦略を実現するために、まず私たちが持つ「アテンション(注視)データ」を活用し、どの枠がどのターゲットに届いているかを分析することで、アロケーションの課題解決に貢献できると考えました。

効果検証3つのステップ

――具体的にどのようなことを実施されたのか教えてください。

本川:取り組みは大きく3つのステップに分けました。第1ステップでは、ディップさんのキャンペーンについて、CTVと地上波CMでのリーチやターゲットに対するオンターゲット率など、複数の指標を実測ベースで計測し、現状を把握しました。このステップは2024年10月から2025年2月までかけて行いました。

第2ステップでは、CM認知率などのKPIに対して広告がどれくらい効果を発揮しているかを分析しました。REVISIO独自のパネル調査を用いて「注視リーチ」、つまり実際に画面を見ていたかどうかを基にKPIへの影響を可視化したのが特徴です。この分析は2025年の2〜3月に行いました。

そして最終的に第1・第2ステップの結果を踏まえてモデルを構築し、CM認知率をKPIとした場合に、地上波とCTVそれぞれにどの程度予算を配分すべきかを最適化し、レコメンドを提示しました。

驚きの結果、地上波CMとCTV広告の「1リーチの価値」はほぼ互角?

――実際に地上波CMとCTV広告のリーチ比較を見てどのような示唆が得られましたか?特に注視と認知の関係や地上波とCTVの予算シミュレーションの結果について教えてください。

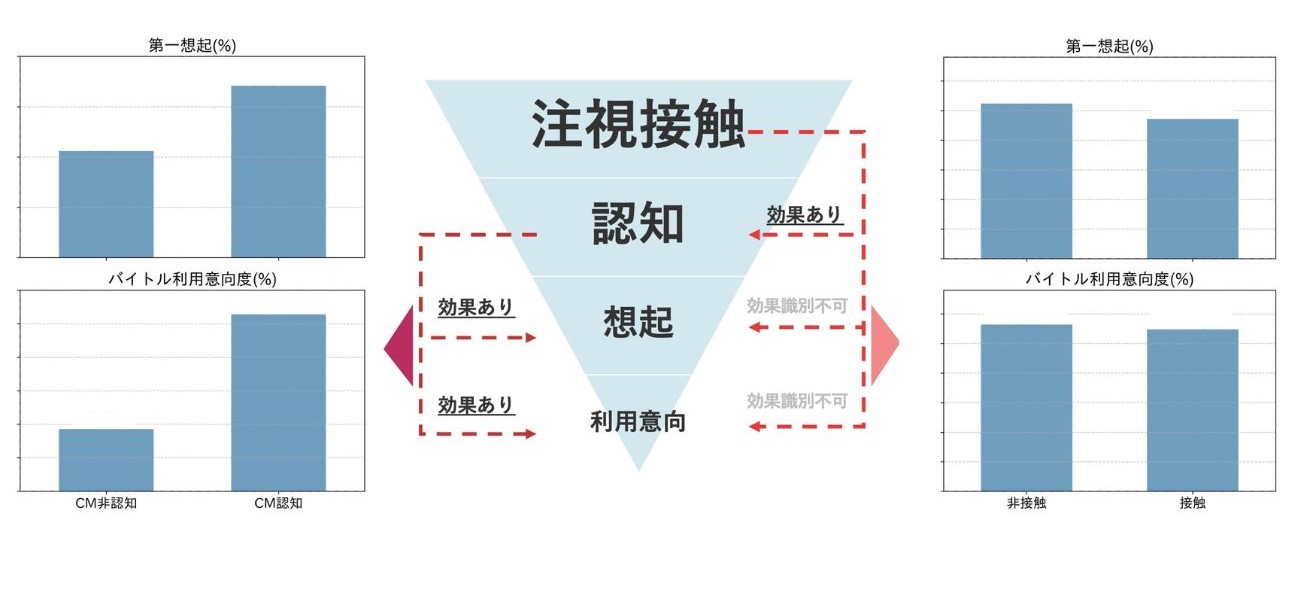

播田:地上波CMとCTVの1リーチの価値が明確になったことに加え、認知だけでなく「想起」や「利用意向」への影響度も明らかにできたことは大きな収穫でした。注視を高めることで認知が上昇することは想定していましたが、その先のファネルにおいても予想以上にプラスの効果が確認できたのは大きな発見でした。

本川:私たちも同じく、注視リーチがCM認知だけでなく、さらに先のファネルのKPIにまで影響を与えるという結果には驚きました。また、地上波とCTVを統合的に効果検証する事例は多くないので、1リーチ当たりの効果を可視化したときに両者のKPIが具体的な数字として示された点も興味深かったですね。

――差し支えなければ、具体的な1リーチの価値の差異もうかがえますか。

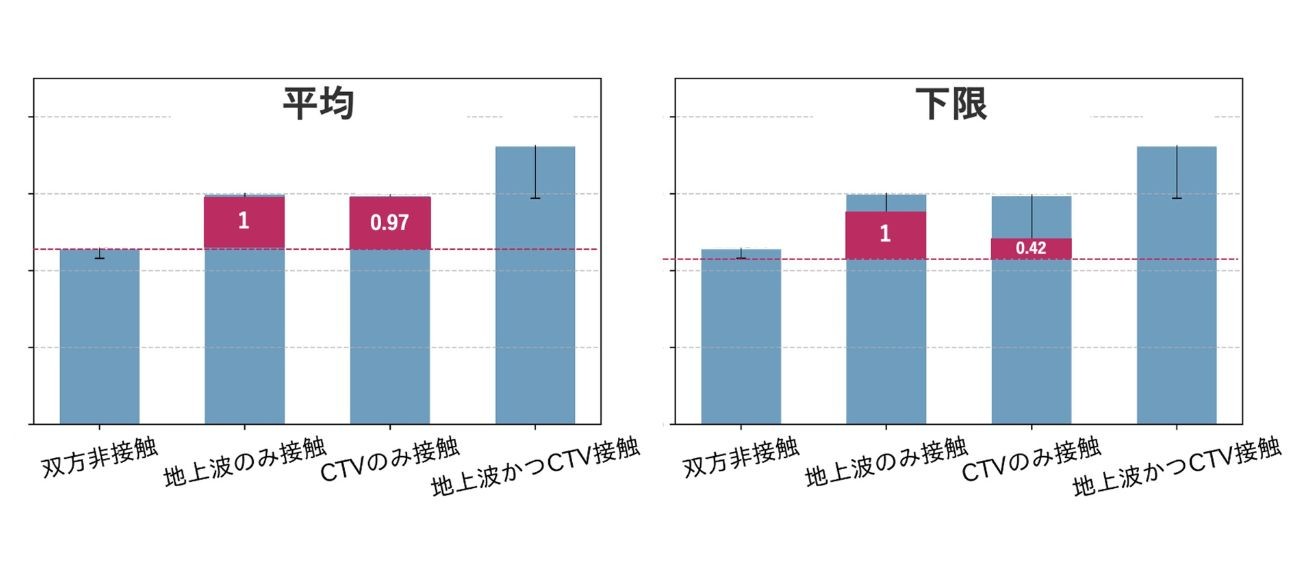

播田:ユーザーが地上波CMに接触して認知する基準を「1」とすると、CTV広告は平均で「0.97」とほぼ互角であることがわかりました。注視データによると、CTV広告は視聴態度が良好であるため、一定の効果は予想していましたが、予想を上回る結果に驚きました。この結果を受けて、出稿プランの大幅な改善が必要だと考えています。

本川:CM認知を高めるにはCM注視接触(以下、A-UR)を増やす必要があることも数値で可視化できました。A-URが高まれば、当然認知は上がりますし、認知が高まればその先のファネルである第一想起と利用意向も高まります。

「CTVへの追加投資」の判断材料が明確に

――今回の調査結果を受けて、今後の行動が変わる部分や、社内の認識が変化した点はありますか。

播田氏:テレビデバイスの効果検証を通じて、CTVにどれだけ追加投資できるかが明確になったこと、そしてテレビCMの効果を具体的な数字で確認できたことが大きなポイントです。テレビデバイス全体での視聴態度や、効果が高いとわかったことで、今後は数字の根拠を持って投資することが可能になりました。

地上波CMとCTVの効果は同等に近いという結果が出たことで、CTVへの追加投資が可能であることが明確になりました。ただし、実際にどこまで投資を進められるかは、広告主側の課題であり、引き続き検証を重ねながら、社内の理解を得て投資を進めていきたいと考えています。

――ちなみに、今回の結果は他業界にも当てはまるのでしょうか?

本川:業界によって地上波とCTVのリーチの価値は異なるでしょう。しかし、今回ディップさんと行った「地上波とCTVの1リーチ当たりの価値を、認知への影響を通じて可視化し、最適な予算配分をシミュレーションする」という一連の手法は、他社にも共通して提供可能です。

時間をかけてきめ細かくデータを集めた理由とは?

――今回の取り組みで2つ気になった点があります。1つは注視率について「ディップさんの広告はクリエイティブが優れているから注視が高かったのではないか」という見方もできる点です。

本川:おっしゃる通り、クリエイティブによって注視の絶対値は変わります。ただし今回の分析では、クリエイティブに左右されないリーチ定義を採用し、その要素を極力排除しています

――クリエイティブの特徴に寄らず、他企業でも公正な分析結果が得られるわけですね。もう1つが、効果測定の期間である第1ステップに約4〜5カ月と長い時間をかけている点です。これはなぜでしょうか?

本川:CTVのデータはまだ発展途上であるため、丁寧に現状を把握する必要がありました。また、アンケートを用いた分析は比較的長い期間のデータが必要となるので、結果的にこのような期間設定になりました。

データの信頼性を高める狙いもあります。1つのキャンペーンでは信頼性を担保できないため、複数キャンペーンを4〜5カ月かけて計測しました。こうして詳細な視聴データを収集し、きめ細かい効果測定を実施しました。

「すぐに結果を出そう」としない、プロジェクトのステップ化が鍵

――今回の取り組みにおいて、ディップ側で準備したことや意識したポイントは何でしょうか。

播田:検証の全体と個別の設計がポイントです。最終的に認知広告の何を可視化したいのかを考え、段階的に実現する方法を検討しました。テレビやスマートフォン、タブレット、PCなどすべてのデバイスを横並びで一度に検証するのは難しいので、第1ステップでは何を検証するのか、第2ステップでは何を明らかにするのかといったように、段階的に計画を立てました。

認知や想起、利用意向といった認知施策のKPIへの影響をどれだけ明らかにできるかを議論し、最終的に地上波CMとCTVの効果を比較するための指標を決めました。

――KPIを決める際に議論したポイントを教えてください。

播田:KPIを決める際に議論したポイントは、デジタル広告の運用指標に加え、「認知」「想起」「利用意向」なども含めたことです。将来的にはすべてのデジタル広告も含めて比較する予定ですので、まず、デジタル広告の運用指標がKPIの候補に挙がりました。また、テレビとデジタルを横並びで評価しやすい指標として「認知」「想起」「利用意向」も含めて議論しました。

本川:今回の取り組みにおける最大のポイントは、ディップさんが一度の効果検証で解を求めず、ステップを踏んで戦略的に実施していったことです。こうした効果検証プロジェクトでは、ともすると「すぐに結果を出そう」と勇み足になりがちですが、できるところから効果検証を重ねていくほうがより深いインサイトを得られますし、成果も大きくなります。その点でも、今回の取り組みは非常に良い事例となりました。

クリエイティブ改善とプランニング改善にステップを進める

――最後に、結果を踏まえ、ディップの今後の取り組みや、REVISIOに期待していることについてお聞かせください。

播田:REVISIOとの取り組みですと、次のステップではクリエイティブ改善を考えています。注視データを活用し、どの要素がよく見られているのかを明らかにしてクリエイティブを改善していきます。またメディアや広告との接触タイミングなど視聴態度の変化に合わせて、メディアプランも常にアップデートしていこうと考えています。

――REVISIOはどのようにサポートしていくのでしょうか?

本川:まずは今回の取り組みの効果を振り返り、次のアクションを検証したいと思います。その後は、統合プロダクト「REVISIO One」でメディアプランとクリエイティブの改善を両軸で支援し、実行フェーズへの落とし込みをお手伝いできればと考えています。

広告主は明確な目的設定を

――今回のような可視化に興味を持つ企業も多いと思います。事業会社が準備しておくべきことやスムーズに進めるためのポイントがあれば教えてください。

播田:何を明らかにしたいのかを明確にし、すべてを一度に検証しようと欲張らないことが重要です。検証のステップを分け、比較対象を明確にしてから検証に進むことが大切です。私たちの部署では目的を明確にし、確認を重ねながらプロジェクトを進める文化が根付いています。それが今回の計画策定に役立ったと考えています。

本川:地上波とデジタルを横比較できないという課題を持つ企業は多いと思います。その中で、地上波とCTVを横比較し、KPIを共通指標で評価して実運用まで落とし込むサービスを提供できるのがREVISIOの強みです。まずは「どうしたらいいのかわからない」という形でもいいので、カジュアルにご相談いただければと思います。

「REVISIO One」で地上波テレビ×コネクテッドTV広告を横断で評価!最適解を提供!

地上波とCTVのCM施策は、横断的な評価をすることが何より重要です。「REVISIO One」の統合レビュー機能を使えば、地上波テレビCMとCTV広告を同じ指標で分析することができ、テレビ広告施策のROIを高めることが可能です。

詳しくはサービスサイトをご覧ください。