データ活用だけではブランドの差別化が難しい時代に

ecbeingのグループ会社として、ECサイト構築・導入支援を担ってきたエートゥジェイは、2025年10月1日付でECサイト構築プラットフォーム「メルカート」事業を分社化し、新会社「株式会社メルカート」を設立した。AIエージェント時代に備え、ECプラットフォームとしてのメルカートの進化を加速させ、より快適な顧客体験を追求する目的だ。

メルカートのマーケティング統括責任者を務める座間氏は、「誰でもデータが活用できる時代になったからこそ、単にデータを扱うだけでは差別化がしづらくなっている」と述べ、その状況を“データドリブンの崩壊”と表現した。

少し前までは、データを扱えるだけで差別化を図ることができた。だが、今や生成AIにデータを読み込ませ、似たようなプロンプトを指示すれば、新人でもベテランでも同じようなアウトプットを得られる時代となった。

つまり、AI時代においては単なるデータ活用だけでは差別化が難しくなり、アウトプットを出していくプロセスの中に、独自の視点やブランドの“色”をいかに加えていけるかが、競争力の源泉になってくるわけだ。

実際のところ、座間氏が展示会に参加して出展企業から受け取ったチラシをみると、複数のサービスのチラシやキャッチコピーが、ChatGPTで作ったような文面に見える事象がすでに起きており、「ブランドの独自性ではなくAIの均質性が前面に出てしまうケースが増えている」ことに言及した。

今後、AI技術がさらに進歩していけば、こうした現象はより増えてくる。だからこそ、単なる分析や画一的なアウトプットではなく、AIエージェントと連携しながら独自の価値や創造的なアイデアを生み出す力が差別化のポイントとなる。「AIとともに何を創り出せるかが、次の競合優位性を築く勘所になる」と伏見氏はまとめた。

データドリブン型とAIエージェント型のマーケティング手法の違いとは

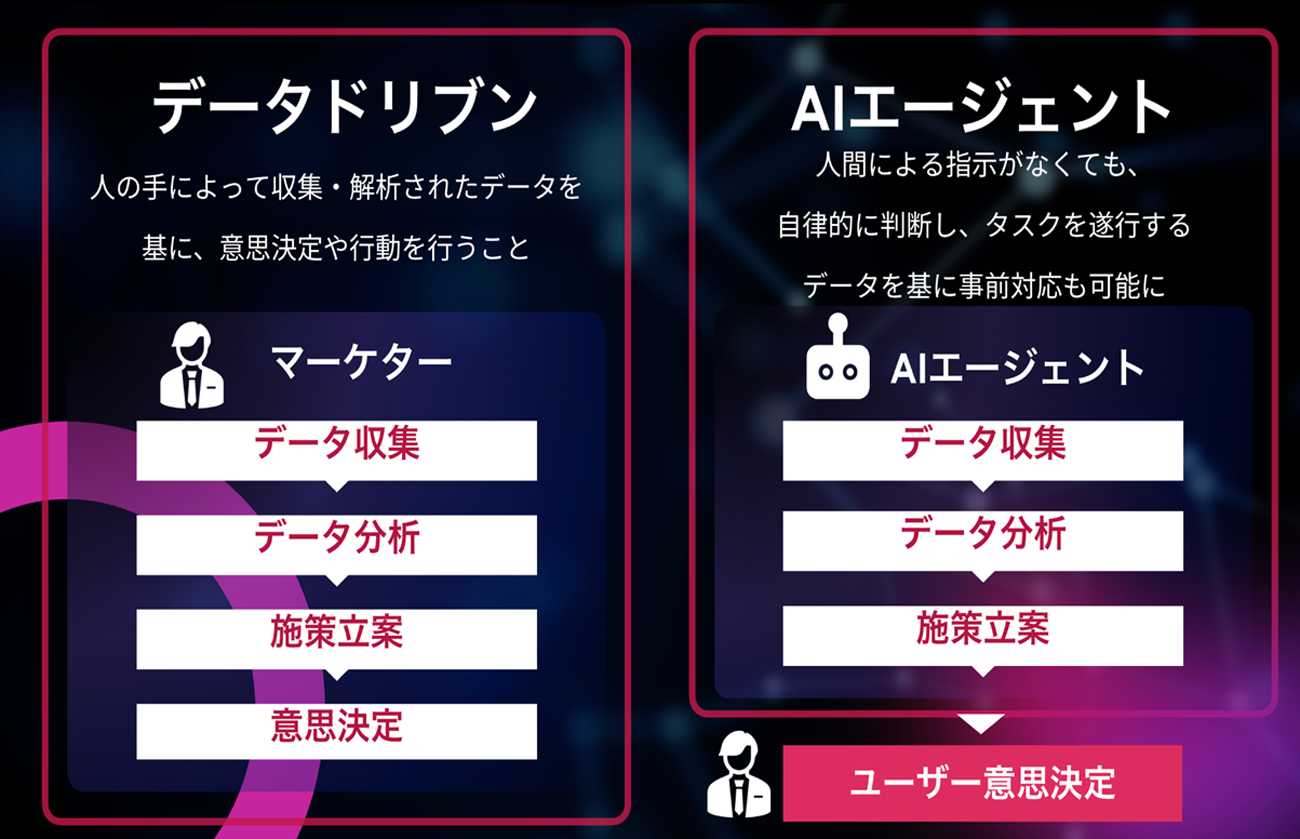

ここで、「データドリブン型マーケティング」と「AIエージェント型マーケティング」の違いについて座間氏は説明した。

従来のデータドリブン型マーケティングは、広告やメール、LINE配信などの効果を測定した上で、翌日や翌週に改善策を実施する「事後対応型」のアプローチが主流だった。マーケターはGA4や広告レポート、EC購買データなどを収集して、それらを掛け合わせて分析しながらPDCAサイクルを回し、マーケティング施策を決定していく。このようなプロセスには、人の判断や創造性が大きく関与する余地があり、そこに独自のクリエイティビティを発揮できる場があったと言える。

一方で、AIエージェント型マーケティングは、ユーザーの行動をリアルタイムで先読みして、離脱リスクや購買行動といった兆しを検知した時点で、広告内容の変更や施策を自動で提案・実行してくれる「事前対応」も可能な手法となっている。つまり、データの収集から施策の立案、さらには改修調整までを一気通貫で支援することで、「分析してから動く」のではなく「動く前に兆しを捉えて先回りする」という自律的なマーケティングが可能になると座間氏は述べた。

AIエージェントがPDCAプロセスの大半を自動化するようになれば、最後の意思決定だけ人間が関与するという状況が増えていくだろう。そうなった場合に、施策によっては人間のクリエイティビティを発揮できる場面が、最終判断を除いてほとんどなくなってしまう可能性もある。

とすれば、先述した展示会のチラシのように、各社の打ち手や見せ方が似通ってしまい、ブランドらしさや独自性を表現しにくい時代になるのが、“データドリブンの崩壊”という問題の本質だという。