ぐるなび×エプソン販売が始めた飲食店内での広告メディア

飲食店情報サイト「ぐるなび」を運営するぐるなびと、プリンターやプロジェクターを販売するエプソン販売。一見すると接点が少ない両社がタッグを組んだのには、どのような背景があったのだろうか。

「ぐるなびは30年以上にわたり飲食店を支援してきましたが、コロナ禍以降の原価高騰や人手不足により、店舗経営は年々厳しさを増している状況です。従来のWebメディアによる集客支援だけでなく、新たなかたちで飲食店のみなさまのお役に立てないかと手段を模索していました。そのような中、既存のビジネスにとどまらず新規事業を通じて顧客課題に応えたいと考えていた、エプソン販売と出会ったのがきっかけです」(西本氏)

そんな両社が共同開発した新しいプロモーションサービスが「ミセメディア」だ。2025年1月にスタートした同サービスのコンセプトは、「五感で、つながる、好きになる」。企業や地域に眠る魅力やストーリーを飲食店という場所から発信し、未来のファンを生み出す体験型の新たなメディアとなっている。

大型ディスプレイでの映像放映やタイアップメニュー開発・提供といった多彩なプロモーション手法は、まさに「五感」を刺激するもの。ぐるなびならではの飲食店ネットワークを活かして厳選した合計32店舗(2025年9月時点)で実施可能だ。デモグラフィックなターゲティングのみならず、「女性に人気のイタリアン」「ビジネスマンが会食に使う高単価の飲食店」といった用途に応じたセグメントができるのも、「飲食店メディア」ならではの特徴と言えるだろう。

来店した半数に行動変容を起こす「ミセメディア」の広告効果

「ミセメディア」で実施可能な施策は主に3つ、「映像放映」「店内プロモーション」「アンケート取得」となっている。

映像放映は店内サイネージに動画を流す施策。商品のこだわりやストーリーを伝え、来店客の認知を自然に高めていくことが可能だ。店内プロモーションでは、商品をメニューのひとつに加えて提供することはもちろん、商品を使ったオリジナルメニューを飲食店と協力して開発することもできる。

なお、販売だけでなくサンプリングとして無償提供することも可能だ。加えて、メニューを注文してくれた人やサンプルを受け取ってくれた人へ、体験直後の生の声をアンケートにて取得し、リアルな感想や印象を定量・定性で調査することも可能となっている。

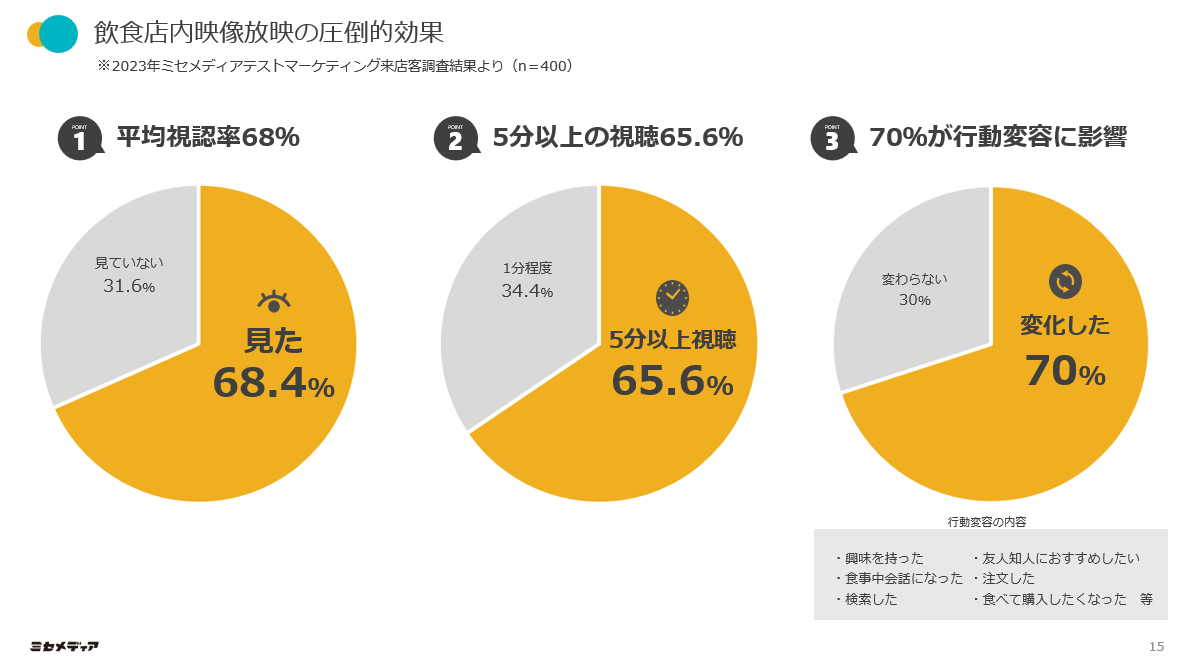

ここで西本氏は「映像放映」に着目し、「実際、飲食店内の映像をどのくらいの人が見ていると思いますか?」と会場に問いかけた。

「ミセメディア」のテストマーケティング結果では、店内で放映されている動画の平均視聴率は68.4%。また、5分以上視聴した人は65.6%の結果となり、そのうち5人に1人は「15分以上見た」と答えている。そして、注目すべきは高い行動変容率。70%の人が映像を見て、注文したり、話題にしたりといった何らかの行動をとったという結果が出た。

「ここまでのデータを踏まえると、たとえば100人来店した場合、約70人が映像を見て、そのうちの70%である49人が行動をとる、という計算になります。つまり、来店した半分の人に行動変容が起きる。それが『ミセメディア』です」と、西本氏は映像と食体験を組み合わせた施策ならではの高い広告効果を強調した。

飲食店が「広告メディア化」されていなかった3つの理由

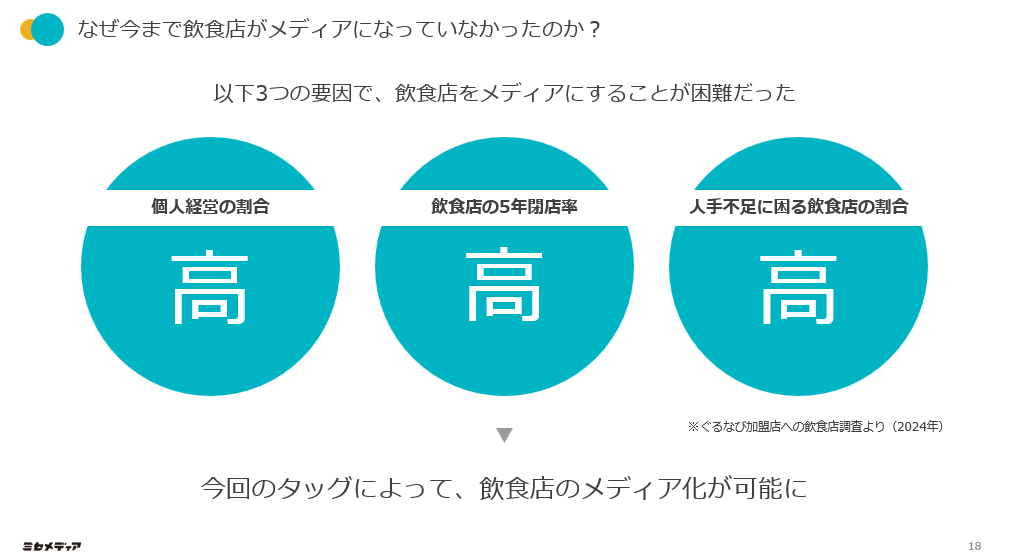

高い効果が見込める飲食店内での映像×体験プロモーション。それにもかかわらず、どうしてこれまで広告として十分に活用されてこなかったのだろうか。背景には3つの要因があったという。

1つ目は、個人経営の店舗が圧倒的に高いこと。外食市場規模は25兆円を超えるが、大手チェーンが占めるシェアは7%に満たず、大多数は個人店である。この分散性が、ネットワーク化や一斉導入の障壁となってきた。

2つ目は、閉店率が高いこと。一般的に、飲食店の7割以上は5年以内に閉店すると言われている。つまり、広告用にサイネージを設置したとしても、投資資金を回収する前に店舗がなくなってしまうリスクが高い。そのため、安定したメディアとして成立しにくい側面があった。

3つ目は、人手不足が課題となっている飲食店の割合が高いこと。リソースが限られているなかで、物理的にもマインド的にも、新しい施策に取り組める店舗は少なく、協力を得ること自体が難しい状況にあった。

「こうした課題に対して、ぐるなびの飲食店ネットワークとエプソンの映像環境整備を組み合わせることで解決を図ったのが『ミセメディア』です。信頼関係のある加盟店にプロジェクターをはじめとした大型ディスプレイを設置させてもらうことで、飲食店を『広告メディア化』することに成功しました」(小西氏)

飲食店は「エモーショナルコミュニティ」。「体験×会話」がファンを生み出す

「ミセメディア」を表すキーワードは「エモーショナル」。飲食店はときに、人間の行動や決断、対人関係に大きな影響をおよぼすような感情(=エモーショナル)が揺れ動く舞台となる。

「好きな人と初めて会うドキドキ、仲間と未来を語り合うワクワク。飲食店は様々な感情が共存し、誰かに心を動かされる場所です。限りなく日常に近いけれど、ちょっと非日常な空間で、人と人、人とモノがつながっていく……。飲食店はいわば、『エモーショナルコミュニティ』と言えます」(西本氏)

また、そんなエモーショナルコミュニティでの滞在時間の長さも、「ミセメディア」の優位性のひとつと言える。飲食店の平均滞在時間は120分と圧倒的に長い。長時間滞在が前提のエモーショナルな空間だからこそ、企業や地域の「ウリ」や「ストーリー」を来店客の心にしっかりと届けることができる。

さらに、飲食店での体験には「会話」がともなうことも、「ミセメディア」の効果を高める重要なポイントだ。

複数人で同じ料理をシェアしたり、映像を同時に見たりすることで自然に話題が生まれる。この「体験×会話」が相互作用し、記憶への定着と行動変容を加速させる。「人は文字を読むだけより、体験した方が9倍記憶に残る」という研究データを耳にしたことがある人も多いのではないだろうか。

「映像体験、喫食体験、会話体験、想起体験……ここまで『体験』がともなうプロモーションは、他にないと思います。だからこそ、好きになってファンにつながる。『ミセメディア』ではそんな、今までになかったプロモーションが可能です」(西本氏)

行動変容を引き起こす「ミセメディア」の4つの効能

単なる映像放映や試食にとどまらず、来店客の体験を通じて行動変容を引き起こすことができる「ミセメディア」。その効能は、「偶発的」「認識変革」「話題喚起」「異例選択」の4つに分類できる。

1つ目は「偶発的」。インターネットの普及と進化によって、自分に興味のある情報へアクセスしやすくなった一方、新しいものとの偶然の出会いは起こりにくくなった。「フィルターバブル現象」という言葉を聞いたことがある人も多いだろう。そんななか「ミセメディア」は「飲食」という目的で来店した様々な消費者に対し、商品との偶発的な出会いを作り、PRしていくことができる。想定ターゲットに加え、デジタル広告のターゲティングでは実現できないような想定外のターゲットへも、意図せぬ出会いを創出できることは、飲食店ならではの強みと言えるだろう。

2つ目は「認識変革」。商品の「ウリ」を本当に正しく伝えることができている企業はどのくらいあるだろうか。他社に負けないこだわりも、社員だけが知っている魅力も、消費者にきちんと伝わらなければ意味がない。「ミセメディア」ではこのような課題に対し、飲食店での長い滞在時間と五感を使った体験によって正しい理解を促し、認識を変えていくことができる。

3つ目は「話題喚起」。かつてのように、家族団らんの場でひとつのテレビを見て、同じCMに対して会話していた時代は終わった。「何かひとつ」に対しての会話が圧倒的に減少している時代において、「ミセメディア」は飲食店ならではの価値を発揮する。実際、「ミセメディア」での映像放映中には「あれ、食べたことある?」「ここ、久々に行きたいな」と言った仲間同士での自然な会話が生まれていた。他人との共通の話題がなくなってきている時代において、「ミセメディア」は人々が「何かひとつ」に対する会話を取り戻すチャンスにもなり得るだろう。

4つ目は「異例選択」。消費者が自分の価値観で大量に「選択と消費」をしなければならない現代において、飲食店は「ちょっと新しい選択」を促す数少ない場所となっている。誰もが店員のおすすめを聞いてメニューを選択した経験や、同行者の好みに合わせた注文をした経験があるだろう。その結果、「意外とおいしい」と感じたこともあるかもしれない。プロモーション動画を広告として見せるだけでなく、店員や同行者に背中を押されることによって、意識や行動の変化を強く促すことができるのだ。

認知促進からBtoBまで。「ミセメディア」活用の成功事例

セミナーの最後には、エプソン販売の小西氏より、「ミセメディア」の活用事例が紹介された。

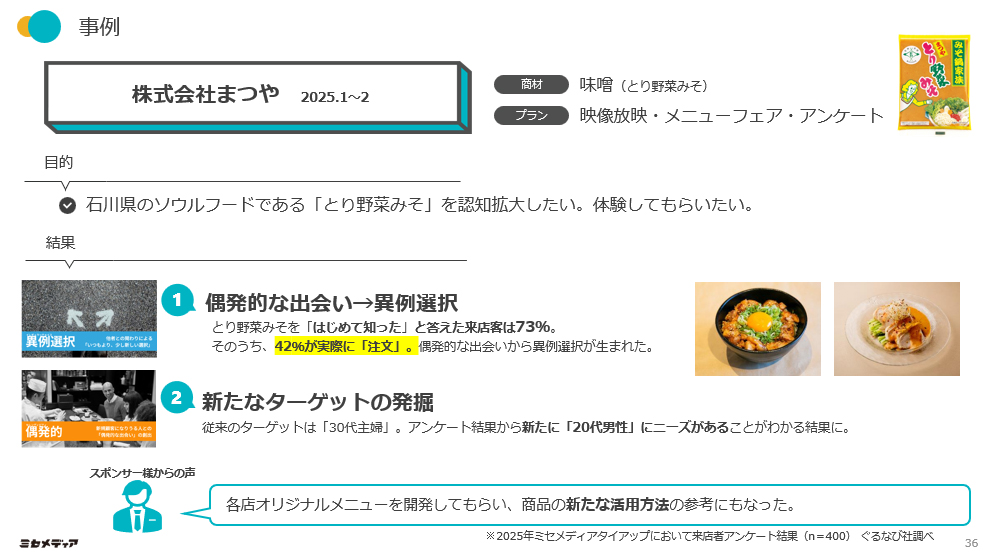

まず、石川県のソウルフード「とり野菜みそ」を展開する株式会社まつやの事例だ。県外への認知拡大を目的に「ミセメディア」を導入した。結果、来店客の73%が「はじめて知った」と回答し、そのうち42%が実際にタイアップメニューを注文。偶発的な出会いで新しい選択を促すことができた。またアンケートの結果、従来のメインターゲットである30~40代の主婦以外に、「20代男性」からも高い関心を集めていることが判明。新たなマーケティングのヒントも提供したかたちとなった。

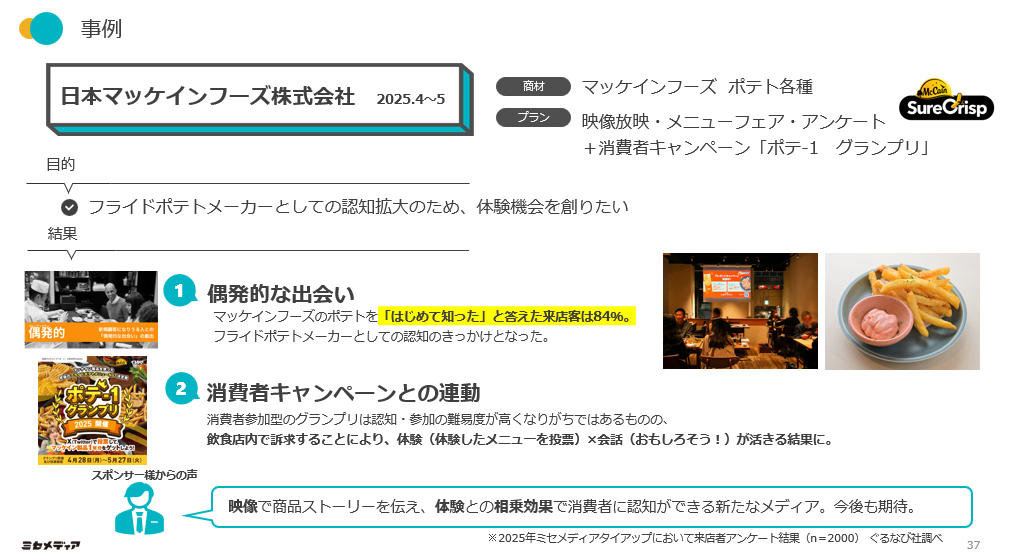

続いて紹介した事例は、フライドポテトメーカーの日本マッケインフーズ株式会社。こちらも来店客の84%がブランドを「はじめて知った」と答え、認知拡大のきっかけとなっている。さらに、消費者参加型キャンペーンと連動させることで、試食体験から会話、投票参加へと行動を促すことに成功した。

「ミセメディア」の実施が副次的効果を生んだ例も多い。飲料メーカーのサンプリングでは来店客の話題喚起につながったのはもちろん、店舗側からも「すぐにでも導入したい」といった好反応を得た。BtoCのみならず、BtoB(店舗)への強い訴求力がうかがえる。また、自治体の魅力発信プロモーションでは、アンケート回答ページ内に移住サイトへのリンクをつけることで、多くのクリックを得る結果となった。食品・飲料メーカーのみならず、地方自治体との親和性も高い。

今後さらに多くの広告主が参加できるよう、出稿枠を増やしているという「ミセメディア」。小西氏は「日本の誇るべき企業や地域の価値を届けていく存在として、世の中に『ミセメディア』を浸透させていきたい。ぜひ一度ご活用いただき、『ミセメディア』ならではの体験の価値を強く認識していただけたら」と訴え、セミナーを締めくくった。