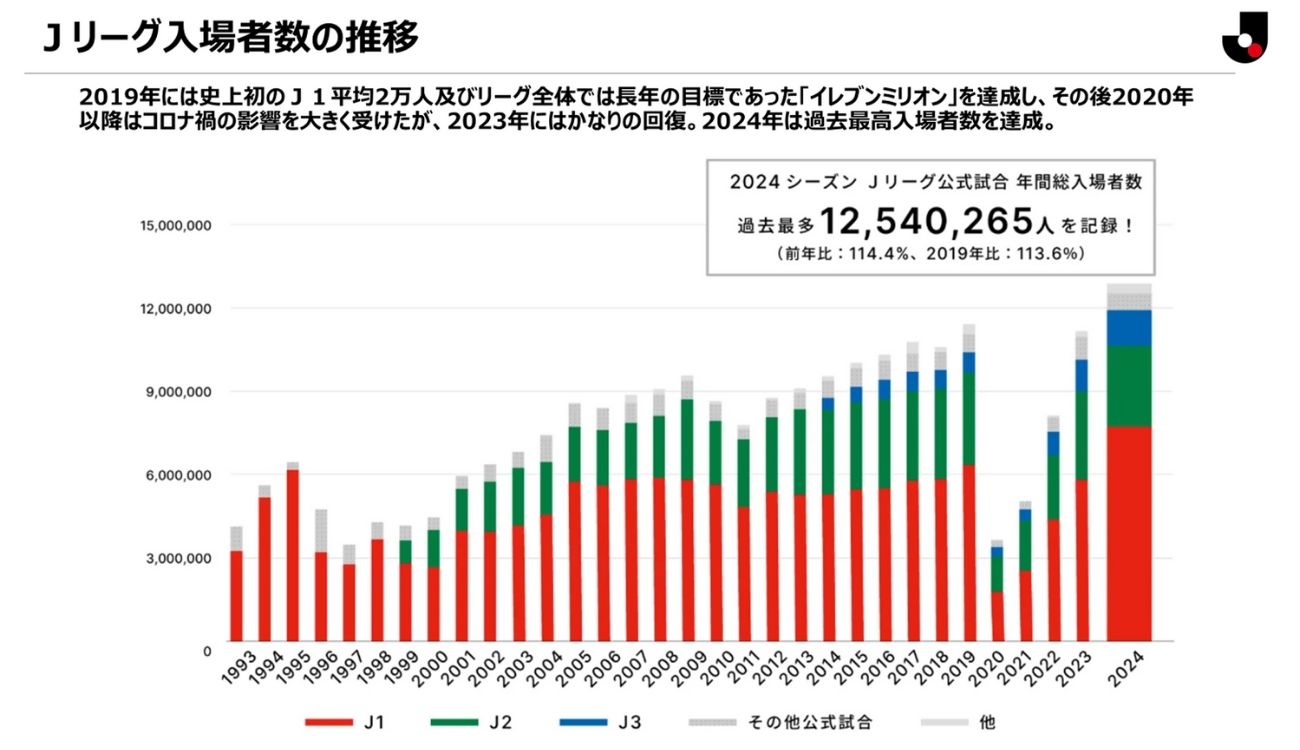

入場者数を更新したJリーグのマーケティング戦略

飯髙:Jリーグは2024年に公式試合の年間総入場者数を更新されています。どのような戦略で何をしているのでしょうか?

竹渕:おっしゃるとおり、1993年のJリーグスタート以来の史上最多入場者数を達成することができました。コロナの影響を経て数年かけてリカバリーしつつ、史上最多を達成した経緯です。

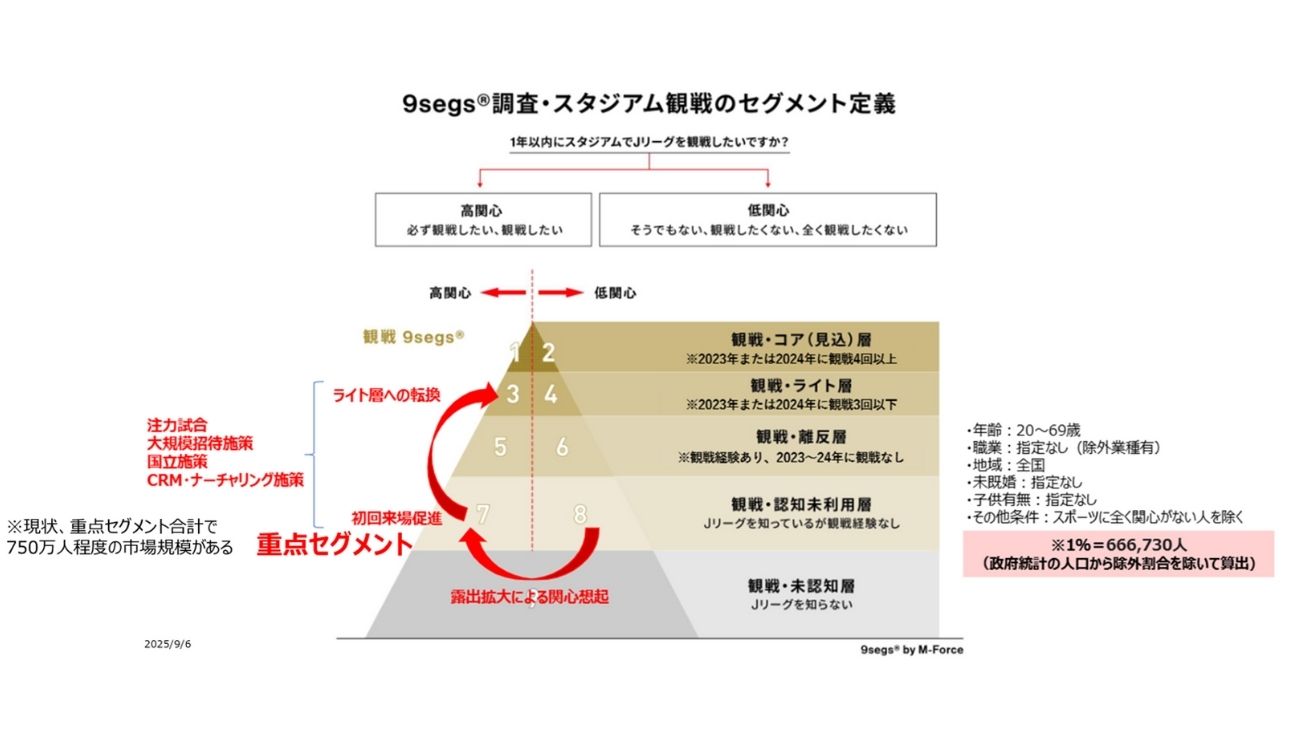

Jリーグのマーケティングは「9segs」※を活用して、ファン・サポーターをいくつかのポジションに分けながら、そこに合わせて施策を組んでいます。私は2024年にJリーグにジョインしたのですが、一番驚いたのは、ベーシックな顧客カテゴリー分類やその打ち手を愚直にやり続けていることでした。

※9segs:包括的な顧客データを定量化し、9つの主要な顧客セグメントに分解、分析するマーケティング手法。

「誰に・何を・何のために届けるか」を愚直に考える

飯髙:9segsを使っている理由は何でしょうか?

竹渕:Jリーグは来場頻度が高いか低いでセグメントすると、あまりデモグラフィック的な特徴が出ないのです。これはマーケティング的には非常に難しい課題です。ただ、ある意味では老若男女いろいろな方がファン・サポーターになっていただいていますし、なってもらえる可能性があるということです。そこで9segsを用いて「来場頻度」と「関心」で、シンプルに区分けをすることにしました(下図)。

9つのカテゴリーの中で、右下のJリーグを知っているが観戦経験がない「観戦・認知未利用層」から、だんだん左上のピラミッドの階段を上がれるように、マーケティング施策を組んでいるところです。セグメント分析に加えて、N=1でのデプス調査を行っています。どこに関心のフックがあるかも調査し、各セグメントのどこに、何を届けるかを掛け算しながら愚直にマーケティングをしているのがここ数年の方針です。

小森:たとえば、クラブによってファンクラブの位置づけが違っているのですが、アップセルを狙うためのファンクラブなのか、認知関心を高めていくファンクラブなのかが9segsを思い浮かべることで明確になります。これができることで「9segsのこの層に向けて、こういう商品設計をしよう」とクラブ自身も考えられるようになりました。