シニア女性の推し活、当たり前の時代へ

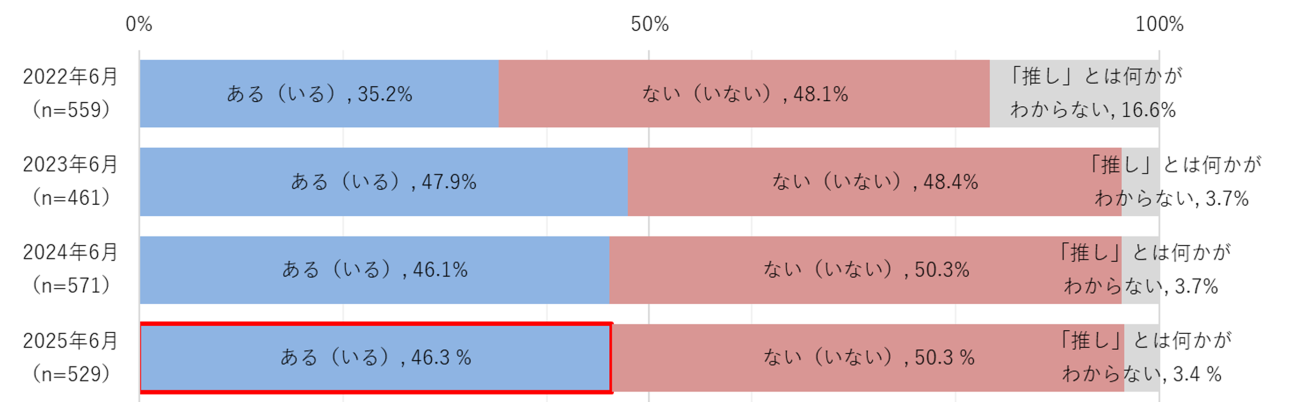

ハルメク 生きかた上手研究所が実施した「推し活調査」は、2025年で4年目を迎えました。

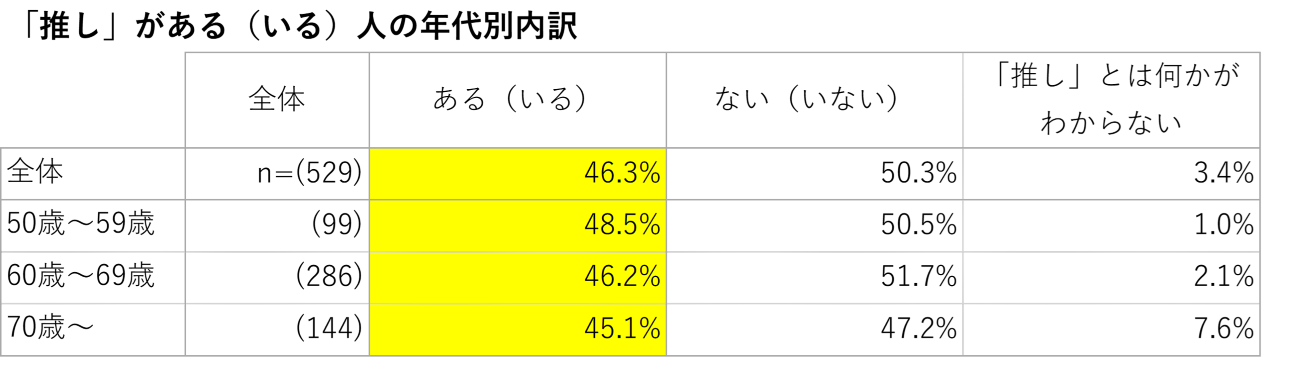

今年の結果では、「推しがいる」と答えた50代以上女性は46.3%と前年とほぼ横ばい。一見大きな変化はないように思われますが、注目すべきは年代差がほぼ消滅したことです。50代48.5%、60代46.2%、70代45.1%となり、もはや「推し活は若い人のもの」ではなくなりました。

推し活がここまで浸透した背景には、コロナ禍を経た生活の変化があります。外出制限中にオンライン配信やSNSを通じて“推し”と出会い、その後も継続的に応援する人が増えました。

73歳女性はこう語っています。

「お正月にウィーンフィルのニューイヤーコンサートの美しき青きドナウが聴きたくなってYouTubeで検索したら、ストピ(ストリートピアノ)でその曲を弾いている石井琢磨さんに出会いました。ウィーン音楽大学主席卒業で、世界的コンクールにも入賞している若いピアニスト。息子と同年代なのに無名時代からYouTubeを毎日更新して人気者になった努力家なので応援したい。知識も豊富で性格も良く、アイデアも抜群。ピアノの腕前は私がまねたいくらいです」

また、推し活は「暮らしのリズム」の一部として、生活の中で心を動かす存在として定着しつつあります。59歳女性はこう言います。

「ジェーン・スーと堀井美香のポッドキャストを毎朝散歩しながら聴いていて、楽しさが増した。面白い言葉を生み出す2人。普段の生活の中で、心の中で使うことがある」

推し活は、年代や世代の垣根を越え、日常的に溶け込みつつあることを示しています。

推し歴平均14年!ロング推しが支える“推し経済”

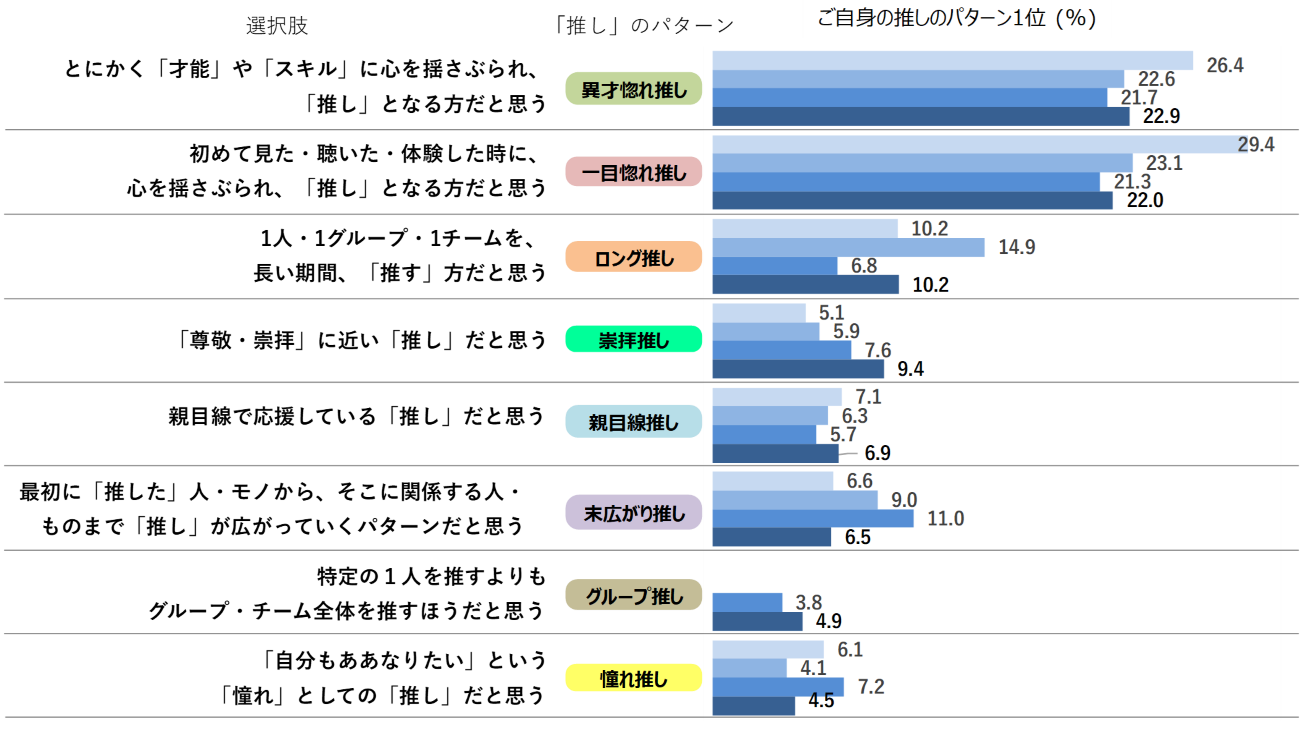

今年の調査で特筆すべきは、“ロング推し”の復調です。推し歴の平均は14年と過去最長を更新。「異才惚れ推し」「一目惚れ推し」に次いで3位に浮上しました。

「推し」あり(いる)人ベース、2025年4%以上で降順ソート。2022年:50~84歳女性 197名、2023年:50~81歳女性 221名、2024年:50~89歳女性 263名、2025年50~88歳女性245名

(クリックすると拡大します)

長年同じ対象を応援し続けるという行動は、単なる熱狂ではなく、信頼と安定の象徴でもあります。

経済的な観点でも、この「継続力」は無視できません。長く推す人ほどライブ、グッズ、配信などへの支出を積み重ね、市場を支えています。まさに「ロング推しが推し経済を支える」構図です。66歳女性の声です。

「50年以上、野口五郎さんのファンです。今週もコンサートに行きます!コンサートで歌の世界に浸り、終わってからも幸せな時間を思い出し、日々の生活の糧にしています。長年のファンなので、高校生の時に流行った歌を聴くと、当時の思い出もよみがえり、今の歌声にも聞き惚れることもでき、大変幸せです」

シニア層の推し活は、「継続率」と「購買力」の掛け算。企業にとっても、安定的な市場を形成する重要な存在といえるでしょう。