日本の社会構造を逆手に取ると、スタートアップを起こすチャンスになる

日本の大企業は、優秀な正社員を手厚く守ります。生え抜きを尊重します。米国のように、成績下位者を解雇したりもしません。そんな正社員に心地いい日本の労働市場が起業を阻害しているのかもしれません。

しかし、このような構造的な問題を憂えても、すぐに変えることはできません。大事なのはこの構造を逆手に取り、何ができるかを考えることです。つまり、もしあなたが大企業で働いているなら、その優遇された立場を最大限活かす方法です。

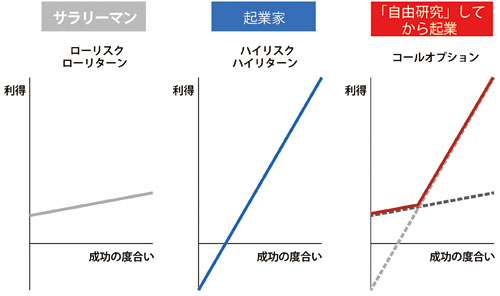

それは、リスクの高い事業を、今の立場を捨てずに準備することです。うまくいかなそうであればサラリーマンに戻れるオプションを、可能な限り最後まで確保しながら進むことです。金融に例えると、これはダウンサイドをヘッジするコールオプションです。

念のため断りますが、このことは覚悟や責任感を持たなくてもいいということとは全く違います。成功を信じること、人の何倍も努力すること、責任を全うすることは、起業家に欠くことのできない資質です。しかし、この資質は起業家に限らずサラリーマンであっても、リーダーとしてあたりまえのものです。私の知る限り、大企業に勤めていても成功している方はみな、このような精神を持っています。この記事の読者はみな十分な責任感と意思を持っているという前提で書いています。

私は、ゼロから一を生み出すことが好きです。ヤマダ電機よりちょっと良い“シバタ電機”を創ろうとするより、世の中にまだなかったサービスを創って、人々の生活を少しでも変えたいと思います。

世の中にまだない、ということは、それだけ未知数であるということです。

もしあなたがコンサルティング会社に勤め多数の顧客を抱えていたとして、独立してコンサル会社を作るとしましょう。きっと、初年度の売上規模、見込み顧客、プロジェクトの大まかな中味などを想像することが可能でしょう。ちゃっかりした人なら、独立前から発注の内定を貰ったりもするかもしれません。

もしあなたが、商社に勤めていて、そこでの人脈を使って貿易の会社をやろうと思ったとしても同様です。PR会社のマネージャーがPRエージェンシーをやる場合も、腕利きのエンジニアが独立して受託の仕事をする場合も、そば屋ののれん分けも・・・。これらは連続的な流れの中で起業することができます。

しかし、まだ世の中にないものを作る場合は違います。そもそもその商品に対するニーズはあるのか、その商品は想定のコストで開発可能なのか、価格は?など、検証しなければならない要素が数多くあります。検証は、実践してみることによってのみ可能です。

この検証はいくつかのステップを経ます。B2Bなら、実際の見込み顧客に営業してみること。B2CのWebサービスならベータ版をリリースしてユーザーがどの程度付くかやってみること。製品なら試作を作って潜在ユーザーに使ってもらうことなどです。