SDMのミッションは「横串の専門家」を育てること

そこで、SDM創立にも関わったという白坂成功准教授に、お話をうかがってきました。白坂先生は、大学教員になる前はメーカーで宇宙開発に携わり、宇宙飛行士試験のセミファイナルに2度も残った経験を持っています。SDMの初代研究科委員長がJAXAの研究所のトップの方で、最初にNASAのカンファレンスで出会ったのだとか。この初代研究科委員長が白坂先生の発表を聞いて、声をかけたのが始まりだそうです。

佐藤:SDMって、なぜ大学院だけなのでしょうか。

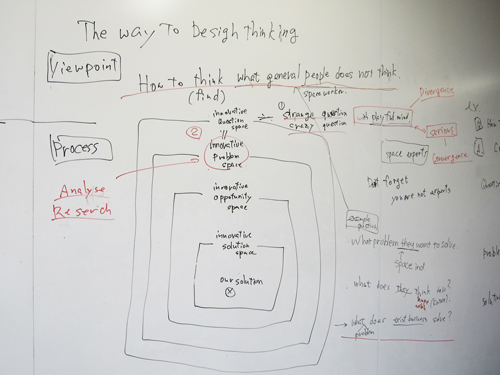

白坂:今の世の中の問題は複雑で、ひとつの専門だけでは解けません。従来の大学院は専門性を追求する場所でしたが、SDMでは専門を超えて、“専門家を束ねて問題を解決できる”ことの専門家を育て、そのことを研究しようとしています。

従来の専門性は縦軸。そこを横串で刺す必要が出てきていると思います。いわば“横串の専門性”を確立したいのです。そのためには、それぞれの学生はそれぞれの専門性をすでに持っているべき。自分の専門性を持ったうえでSDMで学んで、“横串の専門家”になっていってほしいと思っています。そういう意味で、大学院だけの研究科としました。

佐藤:なるほど。わかりやすいですね。そういう意味では、アアルト大学もインターディシプリナリー(領域横断)を標榜はしていて、横串型のプログラムはいろいろと用意されているけれど、“横串の専門家になれ”とまで明言している感じはしませんでしたね。

白坂:世界のイノベーション教育系のプログラムも、いろいろなアプローチがありますからね。でも、SDMほど広くやっているところは、世界にも例を見ないという自負はあります。SDMのプログラムには様々な側面があるのですが、d.schoolでやっているME310にも似たプロジェクト型のものもあって、“デザイン・プロジェクト”と呼ばれでいます。

佐藤:それは、企業と一緒にやる形ということでしょうか。

白坂:そうです。これは、スタンフォードとMITとSDM、3大学で協同で始めて、いまはアデレード大学も参加しています。修士の必修課程で、プロポーザーと呼ばれる企業の課題に6か月で提案を出します。最初の1か月は座学、次の1か月は前の月に学んだことを使って課題解決に取り組み、最後の4か月はやり方は問わないから、とにかく良い結果を出せというプログラムです。

佐藤:たとえば、どんな企業がプロポーザーになっているのですか。

白坂:直近ではUR都市機構さんにプロポーザーになっていただいて、いま注目の虎の門地区再開発について取り組んだりもしました。ひとつのプロポーザーに1チームか2チームが付きます。1チームの構成は、4~7人。成果物は、最終プロトタイピングのケースもあるし、企画書みたいなものの場合もあります。

佐藤:途中経過も、企業の方は見れるのでしょうか。

白坂:2週間に1回、発表をして、企業の方にも出席とフィードバックをお願いしています。アイディアを出してプロトタイピングをしてフィードバックを得る、この1サイクルを2週間という間隔で廻して行きます。

佐藤:それは、忙しいですね。ところで、イノベーション教育への取組を、企業ではなく大学院でやる意義はどこにあるのでしょうか。

白坂:1社だけでやるのも、もちろんアリだと思います。でも、このようなやり方をモデル化・体系化できるメリットはあると思いますね。SDMのカリキュラムも、設立された2008年からずいぶんと変わっていて、どんどん進化しています。