先進国に追いつくためモノを作らずスマホで代替

有園:いい人であるほうが得だから?

中島:そうです。たとえばDidiにおける“いい人”度合いとなるポイント制度はもう生活に密着していて、同時に同じ場所から車を呼ぶとどちらかが遅くなるので、冗談みたいですが現地の長期駐在員に「そっちがキャンセルしてくれ、自分にはこのポイントは死活問題だから!」といわれたこともある。行動データの活用と、それによる新しい常識の浸透が、政府のデジタライゼーションの後押しの下、各業界で起こっています。

有園:そういうのは、Uberにはなかったんですか?

宮坂:Uberがドライバーの評価をユーザーのアナログな点付けに頼っているのに対し、Didiはもっとデータによる科学的な評価を導入していますね。目的地へのドライブが適正か、またドライバーのスマホをセンサーにして急ブレーキの有無を感知したりしています。

ちょっと引いた視点で捉えると、中国の複数の事業者が、それぞれのサービスでたとえばドライバーと顧客のように、利害関係者の双方がハッピーになれるような設計をしている。そこにデータを使っていて、それを国が「インターネットプラス政策」を中心に後押ししていることが大きいと思います。

中島:中国の企業の動きで重要な点が大きく2つあって、ひとつは前述の「環境設計/マーケットデザインを考える」こと。もうひとつが「デジタルでできることはデジタル側で終わらせるほうがいい」ということです。

これは、スマホで終わらせる、と言い換えてもいいかもしれない。先ほどの急ブレーキの感知も、そうですね。現在の中国のように本来踏むべき段階を飛び越えて、一気に先進国に追いつくような動きは、「リープ・フロッグ(カエル跳び)」といわれますが、僕はこの“デジタルで完結”は、「追いつくためにはモノを作っていては遅いからスマホを最大限活用する」と解釈しています。それによって、スピード感が出ている。

カスタマーサクセスの新しい理論

有園:なるほど、それはありますね。

中島:だから、2020年に向けて、いまだに日本企業が“モノ”を作ろうとしている動きには、強い危機感を感じています。だって、スマホで操作して既存のモノを便利に使えることのほうがよっぽど重要なのに、新たに専用の“モノ”を作ってどうするんだ、と。モノを作る方向にいくな、と強調したい。今モノを作るという動きは、「カスタマーサクセスの新しい理論をまったく理解していない」と思うんです。

有園:カスタマーサクセスとは、要するに顧客の期待に足る成功体験ができるかどうかということですよね。その新しい理論、とは?

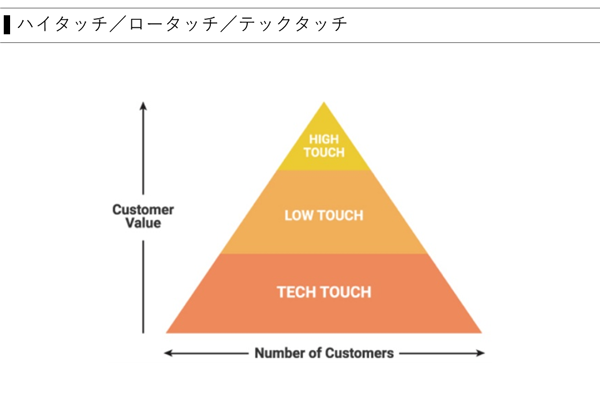

中島:英知出版から発売されている書籍『カスタマーサクセス』に、カスタマーサクセスには「テックタッチ/ロータッチ/ハイタッチ」の3レイヤーがある、と紹介されています。まずテックタッチとは「スマホでできる」解決策。次が、それをサポートする電話サポートのような業務。最後に、対人などリアルなサービスを指しています。

ニック・メータ[著],ダン・スタインマン[著],リンカーン・マーフィー[著]

バーチャレクス・コンサルティング[翻訳] 英治出版 2018年6月

有園:その3レイヤーがあって初めて、ユーザーの満足度が高く、ビジネス的にも効果がある策になる、と。

中島:そう。たとえばAppleは、オンラインのチュートリアル、電話でのサポートがある上に、その顧客体験の象徴的な場としてApple Storeがある。あれは極めてハイタッチ的な概念で作られていて、テックもローもないのにいきなり“体験型店舗”だといってすごい顧客接点を作っても、それは意味を成さない。日本企業が形から入っても、つまりハイタッチから始めても勝てないんです。