フォロワーは3つの層に分類できる

フォロー&RTキャンペーンが実施しやすいTwitterにおけるフォロワーは、大きく以下の3つに大別されます。

1. 「ブランドファン」:ブランドを支持する発信を何度もしてくれている。

2. 「浮動層」:ブランドを支持する発信は少ないが、新規ファンにつながる可能性あり。

3. 「キャンペーンゲッター」:ただの懸賞好き。フォロワーもほとんどいない。

Twitterの場合、Instagramなどでは出現しづらい「キャンペーンゲッター」と呼ばれるアカウントが多く含まれるのが特徴です。「キャンペーンゲッター」は懸賞目的のアカウントなので、タイムラインのほぼすべてを様々なブランドで参加したキャンペーンのRTで埋め尽くしています。

加えてフォロワーがいない、あるいは「キャンペーンゲッター」同士でフォローし合うため、ソーシャルグラフが「キャンペーンゲッター」間で閉じてしまっています。そのため、当初の目的であった「ブランドに関する話題量」を増やし流通させ、「人」を味方に付けていくというゴールに直結するとは言えません。

フォロー&RTキャンペーン自体に問題があるわけではありませんが、フォロワー数やエンゲージメント数の推移を見ているだけでは、SNS戦略を見誤るリスクがあります。このようなフォロワーの性質までしっかりとウォッチし、「ブランドファン」や「浮動層」といった自社にとって価値のあるフォロワーを増やせているかどうかマネジメントすることが重要になってきます。

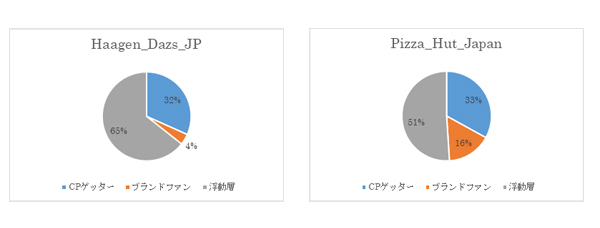

先のランキングでエンゲージメント数上位だった「@Haagen_Dazs_JP」と「@Pizza_Hut_Japan」におけるフォロワー区分も見てみましょう。

※ブランドファンは直近約1年間および約3,000投稿の中で2回以上、ブランドに関する言及をしているフォロワー。

※浮動層はブランドに関する言及はないが、非キャンペーンゲッター。

※キャンペーンゲッターは、プロフィール文中に「懸賞垢」などの単語が入っているか、

自身の投稿(RTを含む)のうち半数以上が懸賞やキャンペーンに関する投稿をしているフォロワー。

いずれも、浮動層が約半数以上を占め、約3割は「キャンペーンゲッター」が存在するという結果になりました。エンゲージメント数上位のアカウントでこのような区分となっているので、「キャンペーンゲッター」の割合が全体の3割から4割というのは許容範囲かもしれません。もちろん、少ないに越したことはありませんが。

「ブランドファン」がもたらしてくれる貢献とは?

では逆に、「ブランドファン」は何をもたらしてくれるのでしょうか? このフォロワー群はブランドを支持する発信を積極的に行ってくれるため、キャンペーン期間とは関係なく自社アカウントの発信した内容に対して拡散してくれるハブとなってくれたり、自社アカウントの発信とは関係なくブランドに関するUGC(User Generated Contentsの略)を発信してくれたりします。

さらにその「ブランドファン」が影響力のある人物であった場合、ファンの発した情報に接触したフォロワー群にとって重要な口コミ情報となります。

誰もがSNSを介して毎日大量の情報接触をしている昨今、人は広告による画一的な情報発信ではなく、Fファクター(Friends/Families/Fans/Followersの頭文字を取った影響を及ぼす人物)を介した口コミ情報に複数回接触することでブランド親和性が上がっていきます。すなわち、冒頭で申し上げたzone Bの目的である「人」を味方に付け、常にポジティブな評判形成を維持し、「気になったらすぐ買える」環境を作り続けておくことに直結していくのです。