テクニック(2):一目で理解させるアイコン活用術

普段の生活で意識していないかもしれませんが、Webサイトやアプリ、ショッピングモールの案内板など、アイコンは世の中の様々なシーンで活用されています。視覚的に理解を促すアイコンを活用し、プレゼン資料をビジュアル化する方法を紹介します。

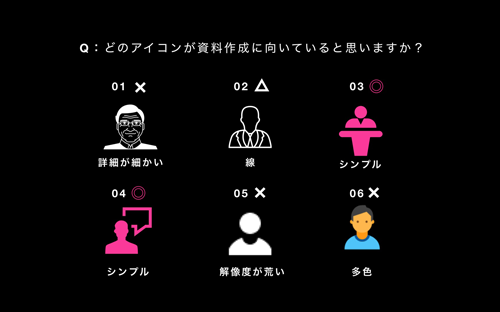

活用すべきアイコンの種類

アイコンと一言で言っても、世の中には様々な種類があります。プレゼン資料に活用すべきアイコンの基本的な条件は、(1)高解像度、(2)べた塗り、(3)単色、の3点です。

べた塗りアイコンなら小さくてもくっきり

べた塗りのアイコンはサイズを小さくしても潰れにくく、何を表しているかが明確です。一方で、線のみで構成されていたり、詳細が細かいアイコンは、サイズを小さくしたときに細部が潰れてしまい、何のアイコンかわかりづらくなってしまいます。そのため、べた塗りのアイコンのほうが多くのケースで使いやすいと言えます。

単色アイコンでカラーに統一感

アイコンのカラーは、原則として単色のものを選びます。多色のアイコンは見た目がコテコテになってしまい、かつプレゼン資料のテーマカラーに馴染まない可能性もあります。アイコンも他の図形などと同様、モノトーンカラーかテーマカラーのものを使用します。デザインに自信がないうちは上記で示した条件に合致するアイコンを使用することを推奨します。

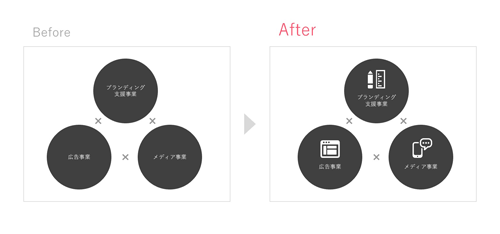

テキストとアイコンを組み合わせてビジュアル化

アイコンの使い方で最も取り組みやすいものは、テキストと組み合わせて使う方法です。テキストだけで表現していたパーツにイメージと合ったアイコンを添えることで、ビジュアル化することができます。たとえばビジネスモデルの図解や、サービス内容の概念図にアイコンを入れると、一目見ただけで内容が理解しやすくなります。

今までアイコンを使ったことがない場合は「アイコンなんてどこから探せば良いかわからない」という方もいらっしゃるかと思います。MicrosoftOffice2016以降ではPowerPointにアイコンが入っているのでそれを使用しても構いません。ただ、PowerPoint上のものは種類が限られているため、より高い品質を求める場合は、Web上で公開されているアイコンや、Noun Projectなどのアイコンダウンロードサービスを使用しましょう。当社が提供する「PREZENTATION」という月額制サービスでも、2,400種類以上のアイコンが使えるようになっています。

テクニック(3):伝えたいポイントがわかるグラフの魅せ方

グラフは多くのプレゼン資料に使われており、視覚的にデータを伝えるには欠かせない存在です。しかし、せっかくグラフを入れていても、残念なデザインのせいで伝わりにくくなっている資料は世の中に溢れています。グラフの魅せ方に関するテクニックは多数ありますが、ここではどのグラフにも共通する魅せ方の3つのコツを紹介します。

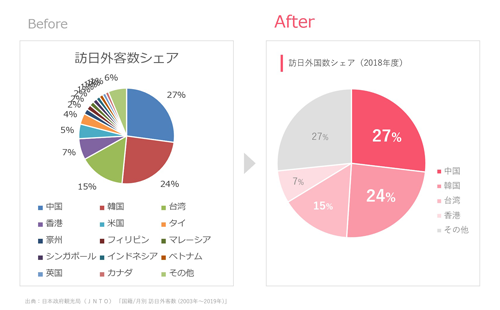

(1)重要ではないデータはまとめる

グラフを見やすくするためには元となるデータをまず整える必要があります。データの項目数が多すぎるとグラフが複雑になってしまうので、重要ではない項目はそもそも入れない、もしくは「その他」などでまとめるようにしましょう。

(2)基本はモノトーン、目立たせたいポイントだけ色付け

グラフの魅せ方の中で、最もインパクトが大きいのは色遣いです。ベースカラーをグレーに変更して、目立たせたい部分だけテーマの色に変えれば、グラフで何を伝えたいかが明確になります。

(3)グラフタイトルは削除して、別にタイトルを付ける

グラフを作成すると、グラフエリアの上部にタイトルが自動で入りますが、これがあるとレイアウトが整えにくいので削除します。ただし、そのままだと何を示すグラフかわからないので、プレゼン資料のトーンに合った図形、もしくはテキストボックスを使って、グラフタイトルを付けます。

ビジュアルの力で、伝えたいことをシンプルに

マーケターの皆さんは、新商品の企画やプロモーションの提案といった新しいアイデアを、クライアントや社内のメンバーに伝えるプレゼンの機会は多くあるでしょう。テキストと口頭の説明だけでは伝えるのが大変な内容でも、ビジュアル化された魅せるプレゼン資料を使えば、スムーズに意図した内容が伝えられます。

プレゼン資料のビジュアル化において特に重要な役割を果たす画像・アイコン・グラフを上手く使いこなして、あなたのプレゼン資料をより魅力的なものにしていきましょう。

次回は、事業計画策定のプレゼン資料の作り方について、実際の過去事例をもとに解説していきます。