ファンの関与度と文脈を整理する

この問題の原因は、ブランドのファンが持つ「関与度」と「文脈」の差にある。ブランドのファンと言うと、「自分たちのブランドを好きな人かどうか」という大雑把な括りで顧客を分類してしまいたくなる。しかしより深く考えると「一緒にブランドの未来を考えたい」という高関与なファンもいれば、「ブランドの新商品に興味があって試してみたい」というライトなファンも存在するはずだ。

コミュニティの立ち上げ期で、まだファンの数が少ない場合はファン同士の関心が共通していても、規模が大きくなるにつれて様々な関心を持ったファンが集い、ひとつのコミュニティの中でファン全員が同じ活動をすることに限界が訪れてしまう。

では、一部のファンに固執せず、様々なファンとの活動の場を広げていこうとした場合、どのような手法があるのだろうか。それはファンの「関与度」と「文脈」に着目し、コミュニティを再設計することだと筆者は考える。

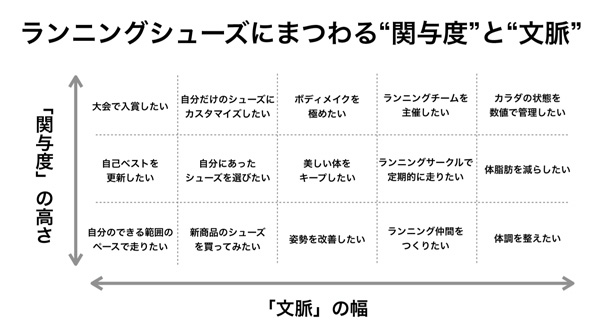

関与度:企業やブランドに対して、どれぐらい深く関わりたいと思っているか

文脈:その企業やブランドに対して、どんな側面で関心を抱いているか

これらを整理した上で、企業がファンを集めていくという発想ではなく、ファンの持つ関心に企業が合わせていくという発想でコミュニティを設計していくのだ。

ランニングシューズの関与度と文脈を考えてみよう

ファンの関与度と文脈について、ランニングシューズを提供するスポーツメーカーを例に考えてみたい。ランニングシューズという商品ひとつとっても、そこに付随するファンの関心は様々だ。シューズの商品そのものに関心があり、自分にあったスペックのシューズを選びたい人もいれば、ボディメイクに関心があり、ランニングも含めたトレーニングによって自身のボディメイクを極めていきたい人もいる。ランニングイベントなどを通して仲間と出会ったり一緒に走ったりすることに関心のある人もいるかもしれない。2つの軸を基にすれば、下図のように整理できるだろう。

ファンが集うコミュニティは、この「関与度」と「文脈」を軸として、いかに集まるファンの関心を設計できるかが重要になる。逆に、ファンの関心をいっしょくたに捉えてコミュニケーションをしてしまうと、ファンの関心を捉えきれず、“誰にも刺さらない”場に終始してしまうことになりかねない。

このように、企業がファンとの活動の場を継続的に広げようとしていく場合、ファンのブランドへの熱量が強いかどうかという関与度と、ファンが関心のある文脈に着目し、その文脈ごとに活動を分けていくというやり方が有効になる。こういった取り組みは、既にいくつかの企業でも実践されている。たとえばファンを「○○部」という部活でいくつかのグループに分けて活動していく取り組みや、コミュニティの中でメンバーの役割を分けていくといった取り組みが挙げられる。