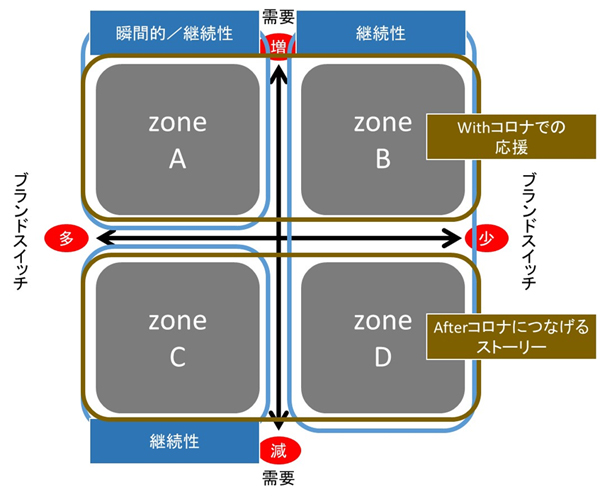

ブランドスイッチ頻度(価格帯)に関わらず「継続性」が求められる状況に

以前の記事で紹介した分類では、横軸のブランドスイッチ頻度(価格・検討時間の大小)によって、重要なポイントは「瞬間的」と「継続性」とに分けていました。コロナ禍における現在は、この先にまた大きな状況変化が待ち受けているため、どちらにおいても「継続性」が求められる状況です。

特に、現在需要減となっている左下の象限(zone C)は低価格帯で検討時間が短いと言えども、「瞬間的」な取り組みだけでは今すぐの需要は見込めないことから継続的な生活者との接点作りが必要になるでしょう。いずれにせよ、社会全体の環境変化・生活者の行動変化・インサイト変化に対応し続けるための柔軟さとスピード感が求められています。

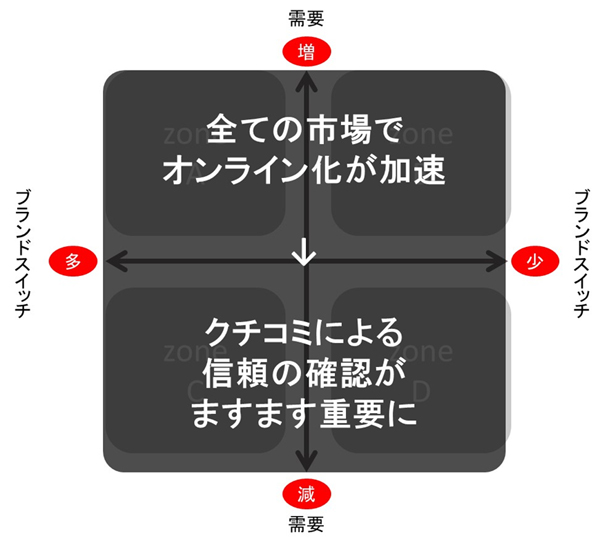

止まらないオンライン化の流れ。クチコミ・信頼形成がますます重要に

最後にAfterコロナに向けてですが、あらゆるメディアで語られている通り、筆者もBeforeコロナの世界には戻らないと考えています。外出自粛によるテレワークや自宅学習など、新型コロナウイルスは人間の生活習慣を根本から変えてしまいました。この先ウイルスの驚異が過ぎ去っても、根っこの部分に変化が生まれた生活者の行動パターンや発想はBeforeコロナのそれとは異なります。

具体的には、今回分類した4つの象限に関わらず消費行動(販売チャネル)のオンライン化が急速に進んでいきます。外出自粛により、企業側も生活者側もオンライン化が徹底されたことで、人々はオンラインでの行動に一定の快適さ(効率性)を感じているのもまた事実。

そうなると、Afterコロナでも消費行動は積極的にオンライン決済に切り替えていこうという発想になります。もはや従来のカスタマージャーニーは通用せず、まったく新しいモデルを構築していく必要が生じるのです。これまでは店頭でのタッチ&トライや対面での接客・交渉が購買検討プロセス上、当たり前だった市場もオンライン化がどんどん進みます。

では、これまでオフラインチャネルで購買の検討材料となっていた「実際に見てみる」「触ってみる」「試してみる」「詳しく聞いてみる」といった行動は何に代替されていくのか? 筆者は「信頼の確認」だと考えています。オンラインでの消費行動が進むため、オンライン(SNS上)に生活者が上げた声の蓄積から信頼を確認するのが非常に重要な検討行動になっていきます。今後、ブランドを愛用してくれるファンの数、ブランドに反応・言及するクチコミの数は今後ますます重要な時代となっていくでしょう。