見込み客の状況に応じたコンテンツを提供するために

オンラインシフトにより担当者のインフォーマルな学習の場が失われてしまった今、マーケターのみなさんに提案したいのが、見込み客育成のプロセスを「学習のプロセス」と捉え、見込み客の学習を支援すること。具体的には、個人の状況に応じた学びのコンテンツを提供することです。

見込み客の学習支援をウェビナーに落とし込むためには、既存の見込み客育成のプロセスの中に、学習を支援する役割を設ける必要があります。ここをインサイドセールスが担当するのか、新たな職種を設けるのかは企業の状況によって異なると思いますが、見込み客を従来の見込み客と捉えて、ヒアリングをしてホットリードになり得るかどうかで見込み客をランクづけしたり、自分に課せられている目標数値を達成するためにアポを取る、といったマインドセットでは、この役割は務まりません。求められるのは、教師やコーチとしての資質・素養です。具体的な要件は下記になります。

- 見込み客の目標実現や課題解決のための、あるべき状態を定義できる

- できる前後、わかる前後を(段階的に)定義できる

- できる、わかるようになるための知識の渡し方、練習、トレーニングを考案できる

- できる、わかるようになるためのプロセスに寄り添い、励ますことができる

1から3は学習者の状況やリテラシーに応じたウェビナーコンテンツ、オンラインワークショッププログラムの内容を考えるのに関わってくるところです。この記事では1から3の学習者の段階を定義し、それぞれに応じたプログラム考案について解説します。

実践!学習プロセスに応じたコンテンツの制作方法

見込み客の学習を支援するためには、「あなたの目標実現・課題解決のためには、○○の知識を○○の順番で獲得し、それができたら○○を習得しましょう」という指針を提示し、カリキュラムを提示することが必要です。以下、筆者が考案したウェビナープログラムと製品を題材に、実際のプログラムの作り方を上述した1から3の要件にあてはめて解説します。

下図を基に、見込み客の目標実現や課題解決のために獲得・習得しておくべき知識やスキルと、自社製品導入に至るまでのあるべき状態、そのあるべき状態になるためのプログラムを整理していきましょう。

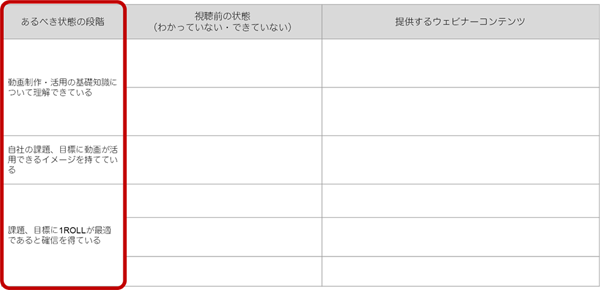

上図にまず「あるべき状態」を記述していきます。ここで取り上げる製品は「1ROLL」という動画制作・配信・解析ソリューション。SalesforceやPardotと連携して見込み客がどの動画をどのくらい視聴したのかというデータがわかる、かつ視聴したコンテンツや視聴中に見込み客が入力した情報を基に、次に見るべき動画コンテンツを自動配信するといった機能があります。この製品の利用には、動画に関するある程度の知識が求められため、見込み客のあるべき状態を下図に定義してみました。

一番上の「動画制作・活用の基礎知識について理解できている」では、自社製品が属するソリューション上のカテゴリーや、見込み客の実現したい目標や解決したい課題などから考えます。次の段階「自社の課題、目標に動画が活用できるイメージを持てている」では、たとえばECサイトのCVR向上が見込み客の取り組むテーマの場合、その手段は動画である必要はなく、チャットボットなど他のソリューションでも良いかもしれません。そうした目標実現のためのソリューションが複数ある場合、見込み客に自社製品の属するソリューションが最も相応しいと感じてもらう必要があります。最後のあるべき状態は、ウェビナーコンテンツを提供する最終的な目標は自社製品の導入のため、「課題、目標に1ROLLが最適であると確信を得ている」としました。

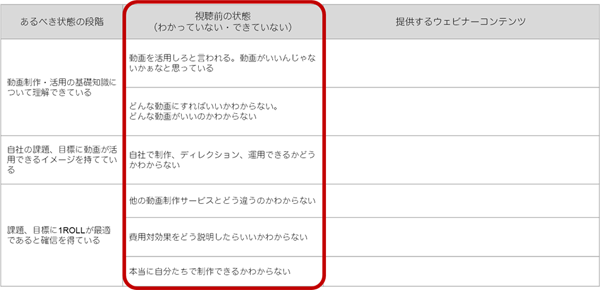

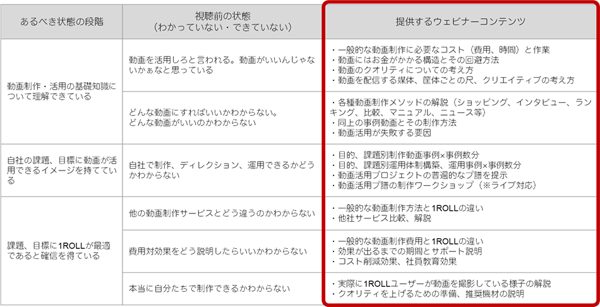

あるべき状態が定義できたら、あるべき状態ごとに見込み客の「わかっていない・できていない」状態や「置かれているであろう状況」を記述します。

見込み客には様々な状況の人がいます。コロナの影響で訪問営業ができない、紙や画像の資料だけでは見込み客の理解が進まない、自社製品をより良く知ってもらうためには動画がいいんじゃないか? と上司から言われ、動画について調べ始めた……など。そうした「わかっていない・できていない」状況を段階的に定義できたら、次はそれを「わかる・できる」ようにするためのウェビナーコンテンツを考えます。

たとえば、「どんな動画にすればいいかわからない、どんな動画がいいのかわからない」という状態を「わかる」状態にするために、見込み客に応じた動画のメソッド紹介や、動画制作の失敗事例の要因を解説するコンテンツなどを用意。最終段階では、既に手元にある製品紹介や操作方法の資料、成功事例などを基に、コンテンツに落とし込んでいくと良いでしょう。