カテゴリ間で可処分時間の奪い合いは起きていない

次に、デジタルエンタメ領域全体における消費時間の分析結果を見てみましょう。まず、一般的な可処分時間、つまり1日の中で自由に使える時間は、全世代平均で1週間に約51時間(約30%)。そのうち、エンタメに費やしている時間は、全世代平均で約25時間です。言い換えると、自由に使える時間の半分ほどをデジタルエンタメに使っているということになります。

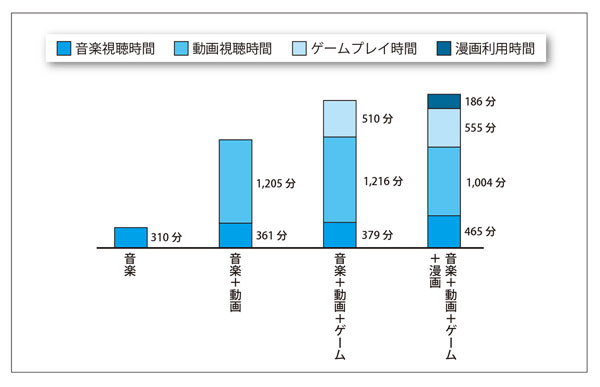

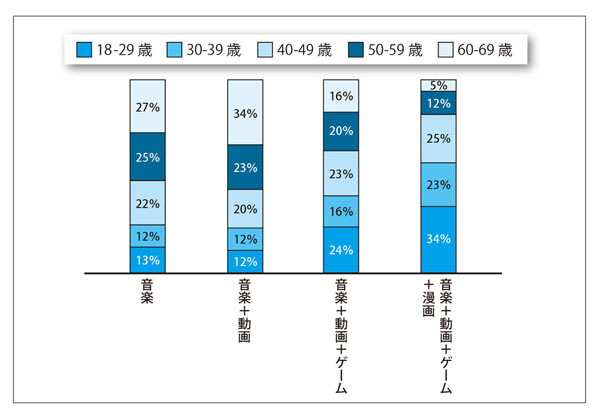

ではここで、動画/マンガ/音楽/ゲームの4つのカテゴリに分け、これらを併用することで消費時間がどう変わるかを見てみます。

すると、1カテゴリのみ消費している人は、そもそもエンタメに費やす可処分時間が少ないことがわかります。

そこから複数カテゴリの併用が進めば進むほど、エンタメに費やす可処分時間の合計が増えていくのは当然ですが、併用の内訳を見るとおもしろいことがわかるのです。

グラフを見ると一目瞭然ですが、カテゴリ間の併用が増えても、1カテゴリに費やす時間は横ばい、もしくは増加する傾向が見られました。

つまり、カテゴリ間で時間の奪い合いが起きていないということです。この結果を踏まえると、たとえば「ゲームからマンガにユーザーを取り込もう」とか「動画から音楽にユーザーを取り込もう」という考え方は、合理的でないと言えます。カテゴリ問わず、「エンタメ消費時間」として、全体を捉える視点が大切です。

――なるほど、これは非常に興味深い傾向ですね。マーケターにおいては、「VS」や「or」ではなく、「&」の発想が重要と言えそうです。

さらに、動画カテゴリ内でテレビ/SVOD/AVOD(広告型動画配信サービス)と分けていき、それぞれどのように併用されているかを分析しました。すると、ここでは時間の食い合いが起きていることがわかりました。

要するに、デジタルエンタメコンテンツの視聴時間は、「競争」ではなく「共創」、ともに増やしていける間柄である一方、1つのカテゴリ内では「競争」という関係性になるということが明らかになったのです。

デジタルエンタメの消費における2種類の動機

――さらに、デジタルエンタメユーザーのインサイトについても教えてください。

デジタルエンタメコンテンツを消費する人々の動機に着目すると、2種類あることがわかっています。1つはサービス利用型。たとえば、「ランキングに入っている流行りの作品はチェックしておきたい」「アニメの続きを早く見たいからマンガを読もう」などといった、機能的な価値を重要視するタイプがそれに当たります。もう1つは、コンテンツファン型です。ある特定の作品やコンテンツが好きで、ストーリーに没頭したり、時間を取ってしっかりマンガを読み込んだりする特徴があります。

サービス利用型の人にとって大事なことは、「いつでも何でもある」ということ。サービスプラットフォームの中に作品タイトルが大量にあることが重視されます。一方のコンテンツファン型の人たちにとっては、「今、これがある」ということが重要です。特定の作品にフォーカスして、情緒的な価値を訴求していくのが効果的であると考えられます。

先ほど、SVODのハイバリューユーザーにとって可処分時間の長短はあまり関係ないという結果をお伝えしました。同じ定額制のサービスを利用していても、サービス利用型の人たちはプラットフォームの上からかいつまんで見ているのに対し、コンテンツファン型の人たちは、特定の作品に没頭して比較的長時間利用している。その2タイプの違いが、時間の長さが違う2つの大きなバブルに分かれていた要因ではないかと考えられます。

まとめると、デジタルエンタメコンテンツにおいては、自由時間中の消費時間のシェアを高めていくこと、併用を推し進めていくことが大事であり、併用率を上げる上では、カテゴリ横断型の包括的なコンテンツ、あるいは包括的なコンテンツプラットフォームが今後出てくるだろうと予測しています。