優れたコミュニティをつくるための4つの要素

1つは、「コミュニティとしての目的、使命」が必要だと言う。crunchyrollの目的は、「インターネットがなければ世界の多くの人が楽しむことができなかった優れた日本アニメなどのコンテンツを世界中に広めること」であるという。

2つ目はブランド。人々の感情に訴えることのできるブランディングが必要だという。サイトにアクセスすると、出迎えてくれるのが「シンジ」という架空のキャラクターだ。日系アメリカ人という設定なのだろうか。「シンジ」は「世界中に優れたアニメコンテンツを広めるために、このサイトを運営している」ことになっている。企業のブランドではなく、親しみやすいキャラクターでブランディングしているわけだ。このおかげで、たとえシステム障害が起こってもユーザーはサイト運営者に対して寛大な態度で接してくれる、とGao氏は言う。「企業ブランドで運営していれば、たとえ無料のサービスでさえシステム障害は糾弾されていただろう」と指摘する。

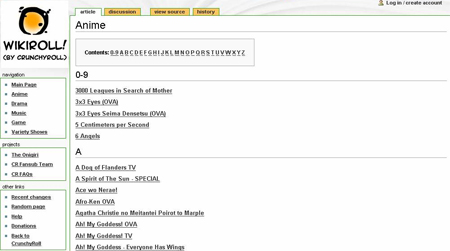

3つ目は、集まった人たちが貢献できるようなツールをそろえたり、プラットホームを確立することだ。サイトの中にはWikiRollと呼ばれるwikiがあり、アニメやゲームに関するWikipediaがユーザーによって作成され、アニメの作者や登場人物の名前など、作品の詳細情報がつづられている。またファンによってつけられる字幕をfansubというが、サイト上でユーザーがfansubのチームを結成し、字幕のついていないアニメに対して複数のボランティアで協力し合って各国語の字幕をつける体制が整っている。そして、サイト内にはユーザーによって作られる「オリガミ」という名前のオンライン雑誌もある。

4つ目は、貢献した人に対する報酬が必要、ということだ。ただし金銭的報酬である必要はなく、名誉という形でもいい。crunchyrollでは、貢献したユーザーに対してポイントが与えられるが、このポイントは何かの特典と交換できるわけではない。またサーバー増築費用に向けた寄付など、サイトに対し何らかの形で貢献した人にはプロフィールの欄に星印のバッジがつけられる。こうしたポイントやバッジには金銭的価値は一切ない。ただ、掲示板などの中ではこうしたバッジがステータスシンボルとなるようで、「バッジもないくせにエラそうなことを言うな」というやりとりが交わされることがあるという。

合法的仕組み作りに向けた通過地点

さてこうしたサイトの課題は、やはり著作権侵害の問題である。日本などで放映されたアニメをコピーしサイトにアップロードするわけだから、権利者に対して正当な報酬が支払われているとはいえない。例えば、特定のアニメのDVDが米国で販売されている場合は、同じアニメを無断で配信することで、販売ライセンスを取得している米国の業者の権利を侵害している。こうした明らかな権利侵害のケースは、通報があればサイト上から削除することにしているという。しかし多くのアニメは海外での放送権、販売権のライセンス契約が確立していない。その場合は権利者から苦情が寄せられることもない。よって無断コピーが引き続きサイト上で視聴できる形になっている。

しかし、それでは製作者に対して報酬は支払われない。crunchyrollの理念は、優れたアニメコンテンツを世界中に広めること。製作者の権利を踏みにじることではない。このためcrunchyrollでは、製作者との交渉には積極的に取り組んでいるという。

その第一弾が日本のアニメ製作会社ゴンゾをグループ企業に持つ株式会社GDH(東京都新宿区)との提携だ。GDHの協力で新作アニメ「ドルアーガの塔」と「ブラスレイター」が、日本の国内放送と同日にcrunchyroll上で海外向けにも配信されるようになった(GDHの発表文)。

これらのコンテンツをサイト上でストリーム配信を視聴するのは無料。それを高画質でダウンロードする場合は、寄付金という形で自分の好きな金額を支払わなければならない。PSP向けにダウンロードするのは最低2ドル寄付しなければならず、5ドル寄付すればバッジがもらえる。また寄付金の多い順にユーザーの名前が表示される。それによると最高金額は750ドルになっている。

公開時には英語の字幕が付けられていたが、ボランティアの手によって2日後にポルトガル語、2週間後にはイタリア語の字幕バージョンが登場し、「市場が勝手に広がっている」(Gao氏)と言う。また、「製作会社がこうした試みに付き合ってくれるのは、無断コピーをベースにしたサイトであれ大きなコミュニティが既に形成されているから」と述べた。新しいコンテンツ配信の形を模索するためには、一時的であれ無断コピーサイトとしての段階を経なければならないということなのだろうか。

マスメディアとコミュニティメディアの2極化が進む

cruncyrollのVu Nguyen副社長は「オンラインコミュニティが、われわれのメディア消費の形を激変させることになるだろう」と語る。

とはいっても同氏は、crunchyrollのようなビデオコミュニティがテレビに取って代わるとは考えていない。マスメディアにはマスメディアの強み、コミュニティメディアにはコミュニティメディアの強みがあると、いうことだ。

マスメディアは多くの人が求めている、多くの人の共通の情報ニーズに応える情報を、一方通行の形でプッシュするのが得意なメディアである。同副社長によると、反対にマスメディアが不得意なのは、地域や言語、文化の壁を越えてニッチなコンテンツを配信することだという。米国の田舎町に熱烈な日本アニメファンが数人住んでいたからといって、地方テレビ局はその数人のために日本アニメのライセンスを取得し英語の字幕をつけて放送するわけにはいかない。ペイしないからだ。

そうした放送ではペイしないようなニッチコンテンツの配信事業が、インターネットというインフラとコミュニティメンバーによるボランティアの力を借りて低コストで実現するようになってきているわけだ。

ということは、今後はマスメディア配信でもペイするコンテンツはテレビなどのマスメディアの仕組みを通じて配信され、一方でマスメディアではペイしないニッチコンテンツはオンラインのコミュニティメディアの仕組みを通じて配信されるようになるのではなかろうか。メディアの配信方法が2極化する可能性があるわけだ。

これからのメディアの区分の形は、オンラインvsオンラインや、放送vs通信という観点からではなく、マス向けメディアvsコミュニティメディアという観点で見たほうがいいようになるのではなかろうか。