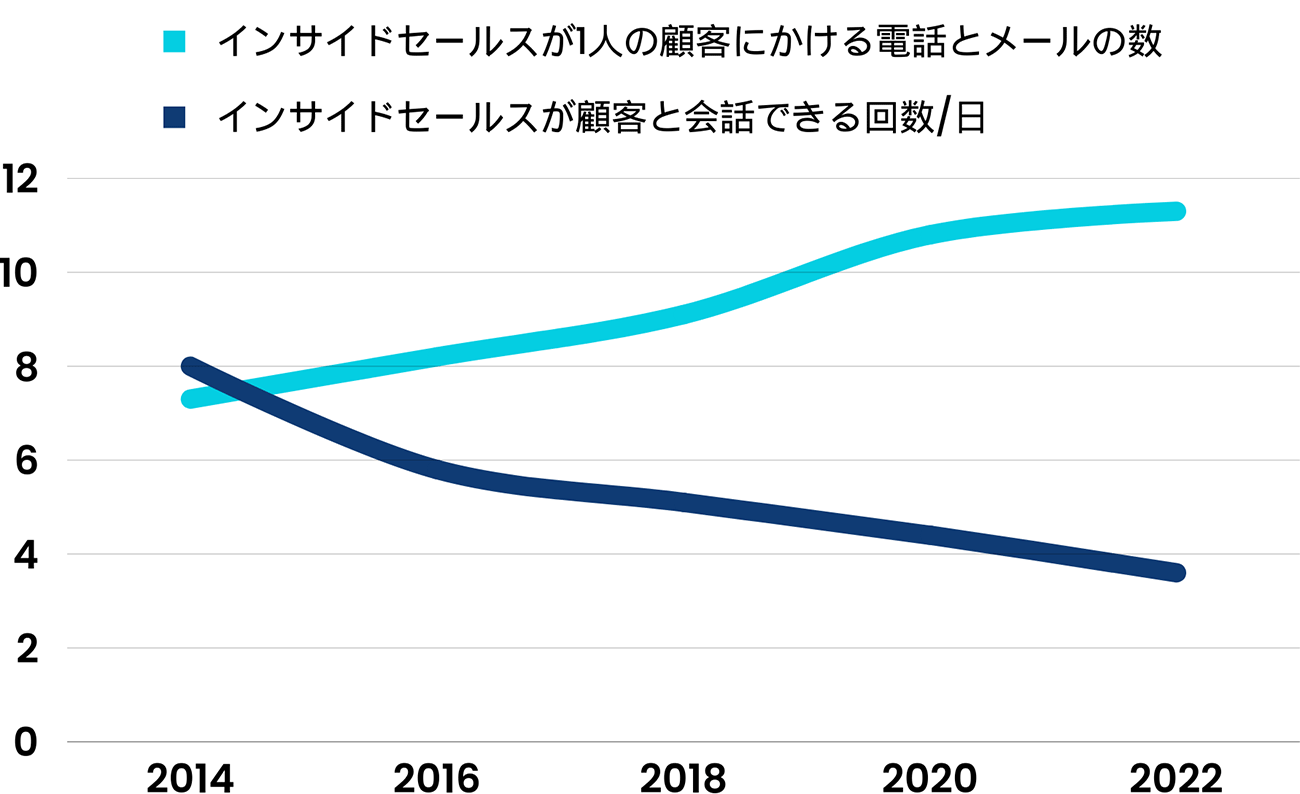

インサイドセールスの行動量に対して顧客との会話の回数が低下

以下のグラフは、2014年から2022年にかけてアメリカの営業コンサルティング企業Bridge Groupが実施した調査の結果です。このグラフを見ると、近年インサイドセールスが一人の顧客にアプローチする回数は急増しているものの、1日で実際に顧客と話せる回数は逆に減っているということがわかります。

そもそもアメリカでは、見込み客の電話番号やメールアドレスを購入できるサービスが多いです。そのため、ターゲット顧客へのアウトバウンド営業が主流のアプローチ方法となっています。

加えて近年では、一般的に「Sales Engagement」と呼ばれる、見込み客へのメール送信や架電を半自動化できるツールが普及。それを活用して効率的にアウトバウンド営業を行う企業も増えてきました。顧客に対するアプローチの数が急増しているのは、これらが原因でしょう。

しかしその結果、顧客の受信トレイには定型文章のメールが溢れかえるようになったため、以前は営業担当からのメールを情報源にしていた購買担当者もダークファネルのようなベンダーの管理下に無いところで情報収集を行うようになりました。これにともない、各メールがユーザーにしっかりと読まれなくなっているのです。

またプラットフォーム側も、メールの大量送信によるユーザー体験の阻害を危惧しています。そのため2024年の初頭にはGoogleとYahoo!が迷惑メールに対するポリシーを変更しました。新ルールでは、受信者に迷惑メールと判定される率が全体の0.1%を超えているドメインは信頼度が低いとみなされ、スパム扱いされる確率が以前よりもさらに高まるようになっています。

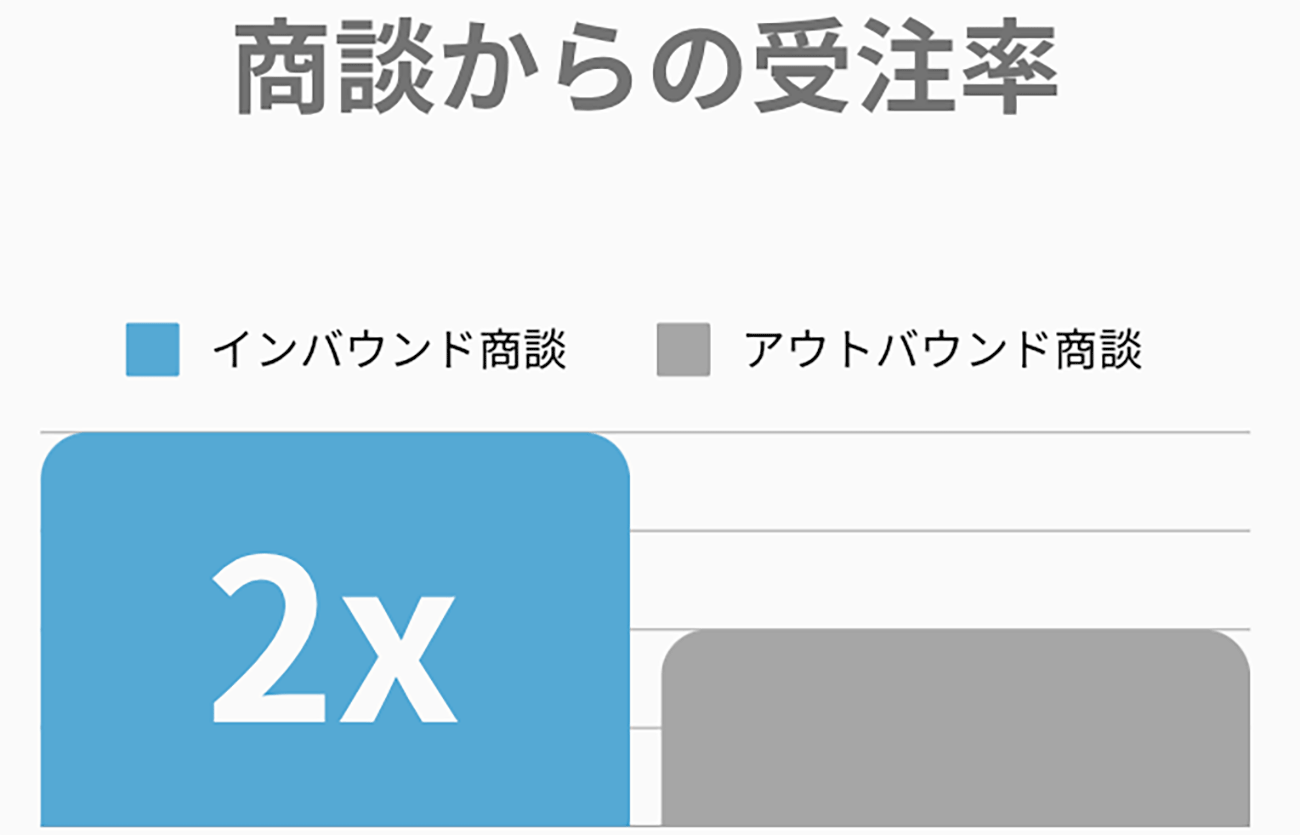

アウトバウンド営業からの受注率は約10%でインバウンドの半分

グローバルの観点でもアウトバウンド営業から獲得が難しくなっていることがわかりましたが、営業効率の観点ではどうでしょうか? アウトバウンドの営業には、メリットとしてターゲット企業に絞ってアプローチができることや受注時に案件単価が大きくなりやすいことが挙げられます。しかしその一方で、受注率はインバウンド商談のおおむね半分の水準である10%程度であるとされています(2023年 HockeyStack調査)。

つまり、月に20件の商談を行う営業担当の受注件数は2件前後。この受注件数で営業担当が目標金額を達成させることができるのは、BtoBではエンタープライズ企業向けの高額サービスに限定されてしまうでしょう。実際、ターゲット企業を絞って行うAccount Based Marketing(以下、ABM)では現在でもアウトバウンドが主たる商談獲得手段となっています。

このような実態があるにも関わらず、なぜ日本ではABMを実施しているエンタープライズ向けの商材以外でも、アウトバウンドが主流な商談獲得手法になっているのでしょうか。

その理由として私は、BtoB事業におけるインバウンドリードの数が多くなかったからだと考えています。実際、アメリカでインバウンドマーケティングの方法論を広めた著書、『Inbound Marketing』が出版されたのが2009年だったのに対し、日本での分業型営業体制とマーケティングの役割を論じた著書『The Model』が出版されたのは2019年でした。このことからも日本国内では、BtoBマーケターの役割が確立しインバウンドリードの獲得に企業が本格的に投資を行うようになったのはここ数年のことだと言えるでしょう。