登山者の共助の意識を安全対策へ

――危険な登山道を知らせる活動もしていますよね。これも狙いがあるのですか?

小野寺:毎年6月に1年間の山岳遭難統計が発表されます。そのタイミングで、当社も「日本一道迷いしやすい登山道」を発表しています。

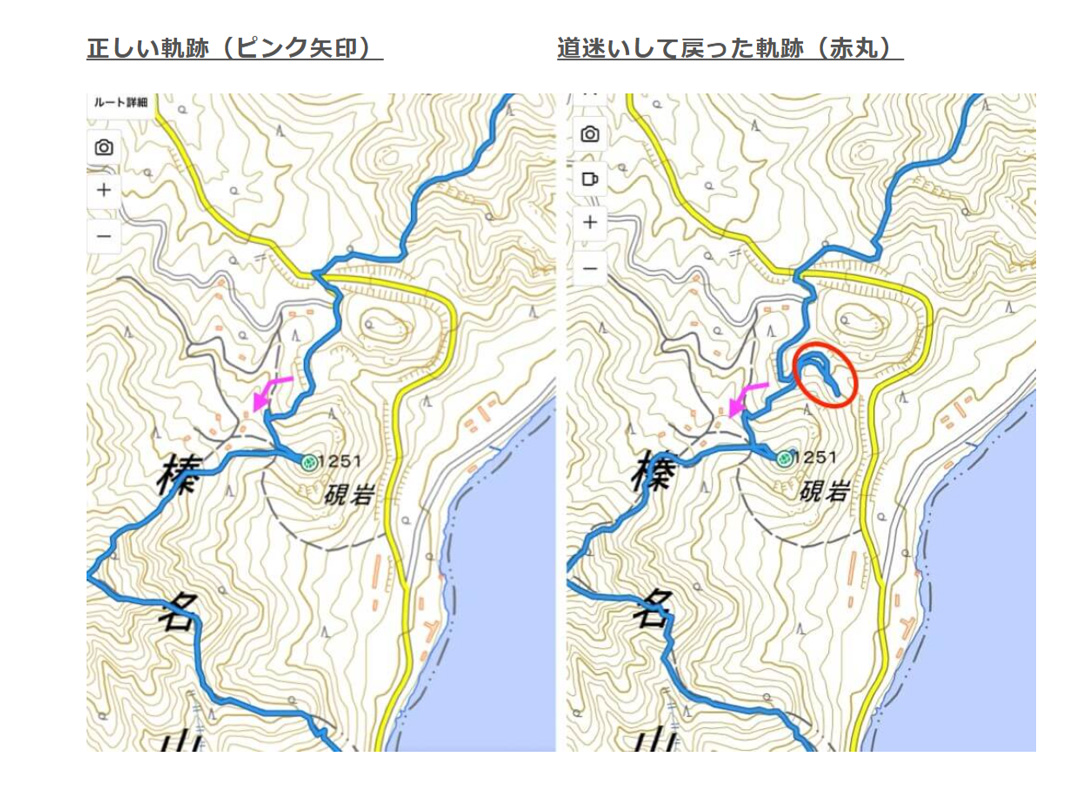

「日本一道迷いしやすい登山道」を決めているデータの基になっているのは、ユーザーが他のユーザーを気遣う投稿です。YAMAPにはフィールドメモ機能という、登山道の中の間違いやすいポイントや道崩れ、トイレの位置など、登山道の最新情報を共有できる機能があります。他の登山者に善意で報告し合う仕組みですね。

山で道に迷うと、アップダウンがあるので一旦下ってしまった道を元の道に登り返すのは体力的にも精神的にもとてもきついんです。だからこそ迷う前に注意点を教えてもらえるのはありがたい。また、メモの内容に「参考になった」と反応ができて投稿者にも通知が飛びます。自分の投稿が誰かの役に立つと嬉しいものですよね。だから「また投稿しよう」と継続意欲が持てる。

――共助・共創のUGCコンテンツがCRMにもなっているんですね。「日本一道迷いしやすい登山道」は遭難防止にも寄与していそうですね。

小野寺:そうなんです。たとえば、ユーザーが「迷いやすい」タグをつけて投稿したポイントを抽出して、地域ごとに順位を付けて発表したりしています。その情報を自治体にお知らせすると看板を立てるなどの対策をしていただけることも多いです。対策後に道迷いが減少していることもYAMAPのデータから可視化できます。

ユーザーの活動日記にも「今年は道を間違えませんでした」などのコメントが多数あり、「ロープが張ってありました。ありがとうございます」などの感謝も述べられていました。森林管理の方々まで感謝が届くことはあまりないかと思います。それがアプリを通じてきちんと伝わる点も大きいと思います。

「地図アプリ」から「命を守るインフラ」へパーセプションチェンジ

――登山人口を増やし、登山回数を増やすことがヤマップさんのマネタイズにもつながるとのことですが、登山者の帰りを待つ家族も無視できない存在かと思います。

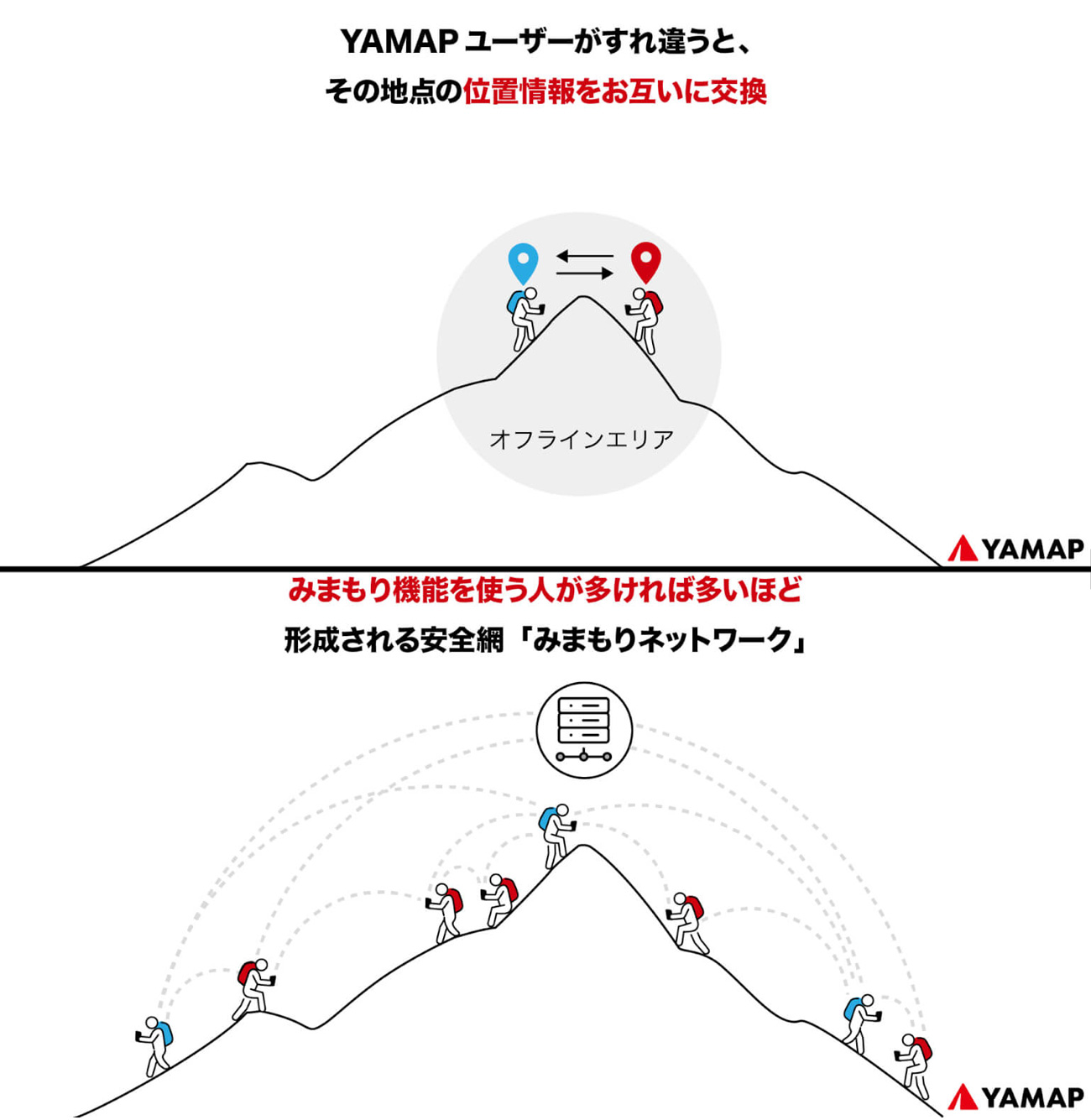

小野寺:その観点では登山者と家族をつなぐ「みまもり機能」があります。登山中や下山したタイミングで、ご家族のメールアドレスやLINEに登山者の位置情報の通知が届くので安心できます。

仕組みとしては、スマホのBluetooth機能を利用してYAMAPユーザー同士がすれ違うと場所の情報(緯度経度)を交換します。これは電波が入らない山の中でも自動的に通信が行われ、またすれ違った人のどちらかが電波が入るエリアに着くとYAMAPのサーバーに情報が送られます。YAMAPは登山地図系アプリ市場で70%以上のシェア※があります。登山地図系アプリユーザーのおよそ4人中3人はYAMAPユーザーという計算です。それゆえ、登山ですれ違う可能性は非常に高く、精度にも信頼があります。

※2024年10月登山アプリ利用者数調査(App Ape調べ)

一般的に遭難捜索は、登山届に出されたルートをたどって探すのだそうです。捜索人数にも限りがありますし、登山道も膨大ですから、横道や崖の下まではなかなか目が届きません。滑落しようものなら、非常に見つかりにくいでしょう。位置情報から捜索範囲を絞り込めれば見つかる確率がグンと上がります。災害のニュースなどで「72時間の壁」という言葉を聞いたことはありますか? 統計によると、震災発生などの場合、24時間以内に救出された被災者の生存率は高いのに対し、72時間を超えると生存率が激減してしまうそうです。遭難の際にも、一刻を争う捜索時に命を守れるアプリでありたい。この思いをきちんと形にして世の中に伝えていくことが大切だと思っています。

安全という文脈において、今までのYAMAPは「現在地を確認できる地図アプリ」というツールとしての認識だったのではないかと思います。これを「命を救う共創ツール」という認識に変えていくための、いくつかの取り組みも行っています。「お金で買えない価値をYAMAPで買いましょう」という仕掛け自体がCRMそのものというわけです。

――本人も安心して山へ向かえ、家族も気持ちよく送り出せますね。顧客に対し、明確な「使う理由」を提示することが重要だと感じました。