ポイント2:AI エージェントを組み込んだ働き方へシフトしていく

AIトレンドの中でも、特に注目を集めているのが「AI エージェント(Agentic AI)」です。日本ではまだ馴染みが薄いかもしれませんが、海外では既に多くのサービスが登場しています。

AIエージェントとは、与えられた目的やタスクを自律的に判断・実行するAIシステムのことを指します。多くの場合、人間のタスクの一部または大半を代行できるよう設計されています。たとえば、社内資料の作成からカスタマーサポートまでを自動化するなど、ビジネス上の業務を相当程度肩代わりすることが可能になります。

AIがいくら賢くなっても、企業ごとに異なる業務プロセスや独自の用語、明文化されていないルール(暗黙知)は存在します。AIエージェントを実用化するためには、そうした独自ルールや業務フロー、権限管理などをAIに“教え込み”、適切なフィードバックを与えつつ活用していく仕組みが不可欠です。

これは、言わば「デジタル社員」を新たに雇用するようなものです。新入社員が入社した際、人事部門が教育や研修を行うように、IT部門がAIエージェントに対して業務を教え、管理する体制が必須となるでしょう。

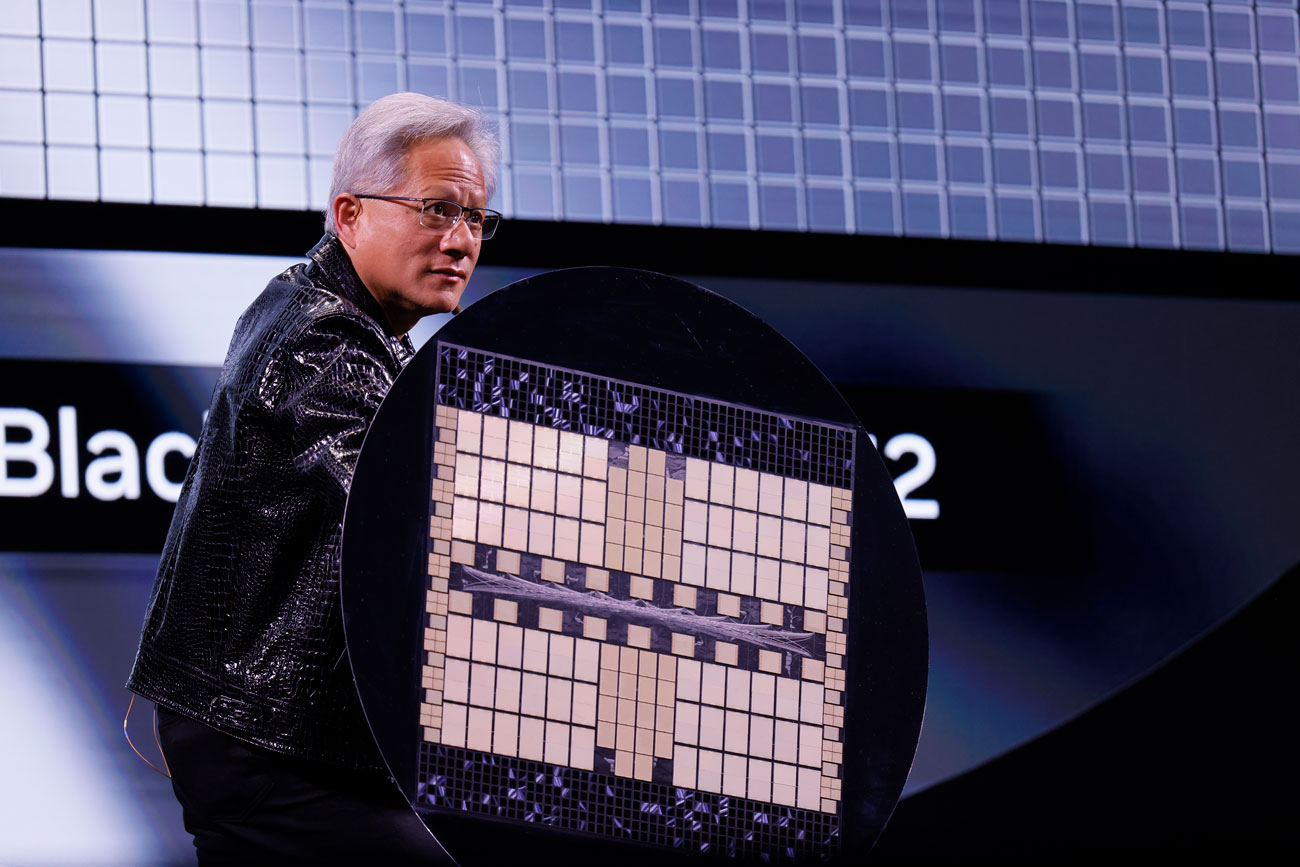

それを象徴する言葉として、“In a lot of ways, the IT department of every company is going to be the HR department of AI agents in the future,”「あらゆる意味で、将来的には、すべての企業のIT部門がAIエージェントの人事部門になるだろう」という発言がフアンCEOからありました。

「いやAIエージェントなんて聞いたことがないし、そんなわけないだろう」と思う方もいるかもしれませんが、AIエージェントを使って様々なタスクを遂行している人は私を含め出てきています。たとえば、調べ物をし、その内容をレポートにするタスクや、開発でコードを書いたり修正したりする際に、エージェントが補佐してくれるなどです。

「人がAIエージェントに指示を出して仕事をする」という働き方へシフトすることは、ほぼ確定的な未来かと考えています。ただし、これまでのシステムと違い、AIエージェントは入力と出力が必ずしも固定されていないため、管理方法が大きく変わります。

自由度を高くすればするほど成果が上がる可能性はありますが、セキュリティやコンプライアンスへの懸念も強まります。企業はこのバランスを取る仕組みを整備していかなければなりません。技術が発達したとしても、人や組織がAIエージェントとの付き合い方を学んでいく必要があり、そこで差がつくことになるのではないかと考えます。