予算と出稿のジレンマ。「iROAS」が評価観点の主流に?

山崎:SNS広告に関しても、今後は規制されていくのではないでしょうか。過剰なリターゲティングで、ユーザー目線では隙を見せると広告が溢れてしまう状態になっていると感じます。企業の実情として、「マーケティング予算を捌ききれないから、精度が多少悪くても出稿しよう」というケースも少なくないと考えます。この結果、ユーザーに寄り添わない「不真面目なマーケティング」が繰り返されることになります。

押久保:出稿自体が目的化し、さらにユーザー体験を損ねる企業本位のマーケティングになってしまうのですね。

山崎:最近海外カンファレンスに参加して感じたのは、米国では従来のROASではなく、iROAS(インクリメンタルROAS:広告費の増分収益率)で考えることが主流となっていた点です。従来のROASでは、広告を実施しない場合も売れていた可能性のある分まで含めて評価しますが、iROASは広告によって増えた純増売り上げのみを評価します。

たとえば、「広告を実施しなくても100億円売れていたかもしれない商品」があったとします。広告を実施した結果、売り上げが120億円になりました。この場合、純増分である20億円のみを評価対象として見るのが、iROASの考え方です。今後は、こうした純増分のみを評価するiROASの考え方が主流になっていくのではないでしょうか。

簗島:MMM(マーケティング・ミックス・モデリング)においても、広告を実施したものと実施しなかったものの差分を分析し、伸びた分が大きい媒体ほど価値が高い、という評価を行うケースをよく耳にしますね。

生成AI検索最適化への対応が急務

押久保:続いて、テーマをAIに移していきたいと思います。近年、情報収集に生成AIを活用するユーザーが徐々に増えています。マーケティングにおける生成AI検索最適化への対応の現状や重要性について、お二人はどうお考えですか。

山崎:今後は、生成AI検索の結果に自社サイトの情報が含まれていないことは企業にとって機会損失となり得るでしょう。特にECサイトを持つ企業は、いかに生成AI検索の結果に取り上げられるかが、顧客接点と購買行動における重要なポイントとなっていくと予測しています。

このような背景を踏まえ、当社では生成AI検索最適化サービス「ZETA GEO」の提供を開始しました。同ソリューションは、既存の「ZETA CXシリーズ」におけるEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」、レビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」、ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」を組み合わせたものとなり、生成AIにインデックスされやすいQ&A形式のLP(ランディングページ)を自動生成することが可能になります。

LPに活用されるECサイト上のQ&Aは、実際に購入したユーザーの投稿に限定されているため、フェイクレビューが防げる点も特徴の一つです。

押久保:まさに「地に足の着いたデータ」を活かすソリューションなのですね。簗島さんはいかがですか?

簗島:おっしゃる通り、GEO(Generative Engine Optimization:生成AIエンジン最適化)、AIO(AI Optimization:AI最適化)、AEO(Answer Engine Optimization:回答エンジン最適化)といった、SEOに代わる次世代の情報最適化手法が今後注目されていくと考えています。これらは、LLM(大規模言語モデル)による回答や推薦の中で、自社の情報が「引用」や「回答」として取り上げられることを目指す取り組みであり、新たなマーケティング競争力の源泉となりつつあります。

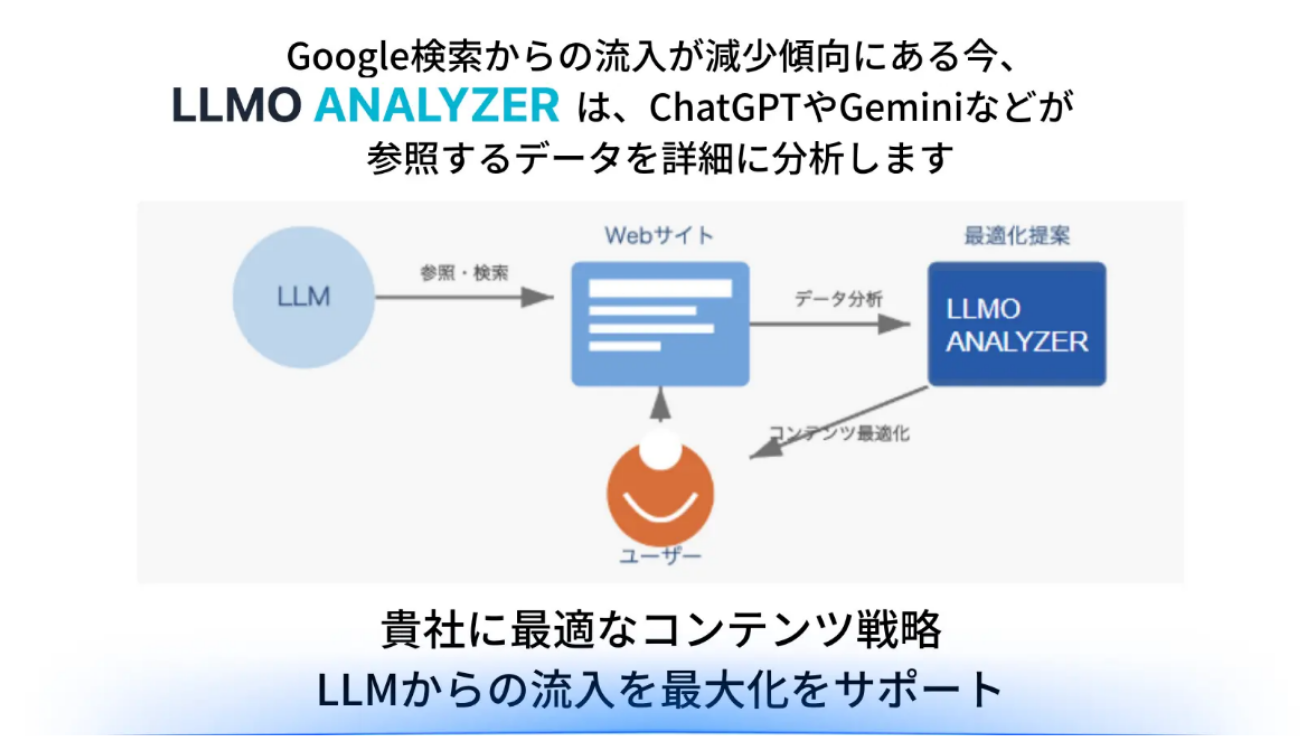

そこで当社では、国内最大級のデータプラットフォーム「IM-DMP」において、3,000件以上のWebサイトに導入・運用する中で得られたアクセスログをもとに、LLMによる情報参照の傾向やLLM経由でのユーザー行動データを独自に収集・分析することで、LLMに最適化されたWebサイト構築を支援する新サービス「LLMO ANALYZER(エルモアナライザー)」を提供しています。

簗島:本サービスを活用することで自社のWebサイトやコンテンツが生成AIに引用される情報源として取り上げられる可能性が高まり、AIを通じた顧客接点が、検索行動や意思決定のあらゆる場面において大幅に拡大することを支援しています。