「執筆レシピ」で効率化!リアルなAI活用を事例から紐解く

━━続けて、コンテンツ制作の現場におけるAI活用の実情についてもお聞きしたいです。具体例として、AIを用いてコンテンツ制作を支援するツール「StoryHub」の使われ方、導入現場でのお話をお教えください。

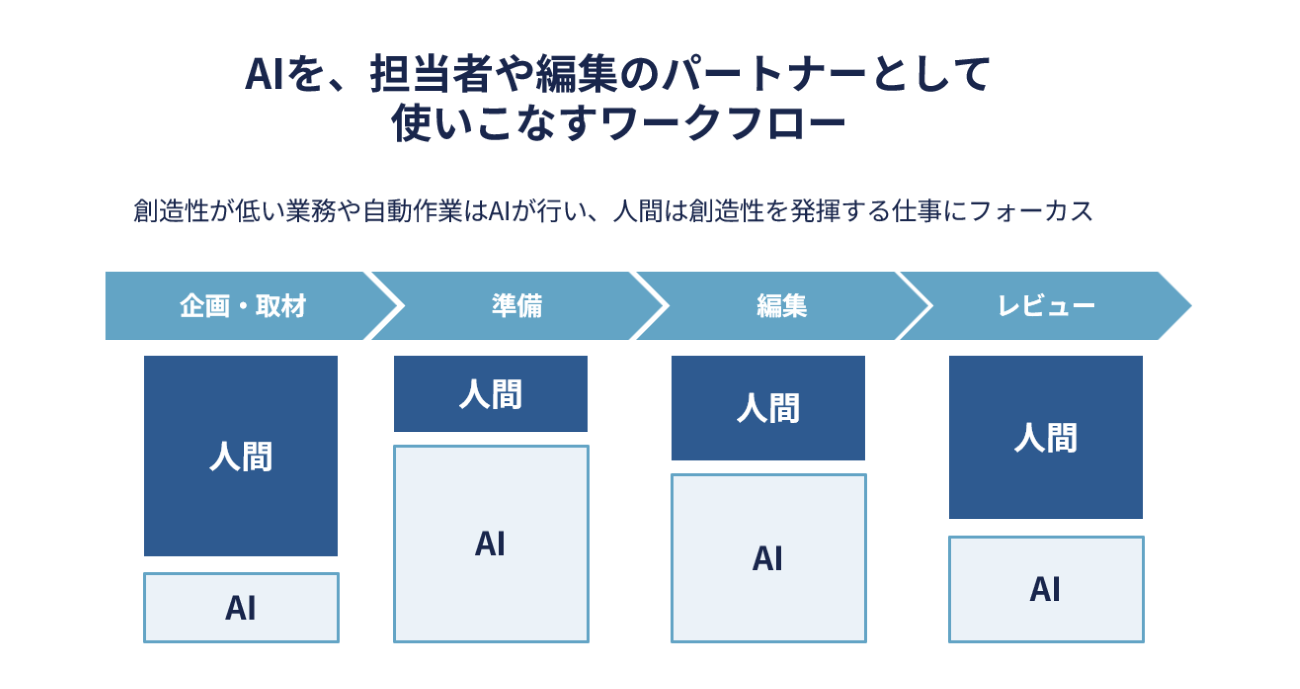

田島:まずStoryHubとは、高品質なコンテンツを低コストで制作するためのプロ向けの編集アシスタントサービスです。リサーチ、文字起こしやOCR、原稿執筆、タイトル提案、SNS投稿文作成、翻訳、レビュー等を一気通貫に支援します。 人間のクリエイティビティを入口(企画・取材)と出口(レビュー)に集中させ、中間工程をAIで効率化することで、スピードとクオリティを両立したコンテンツ制作を実現します。

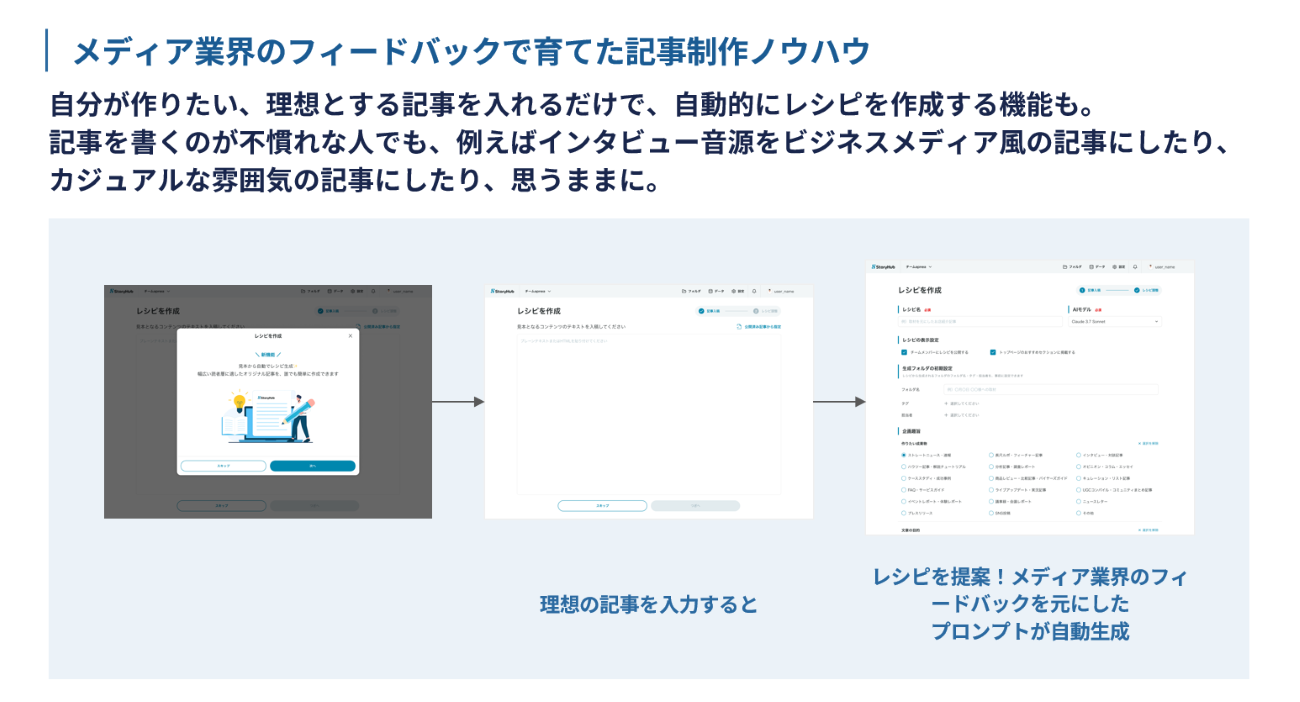

田島:使い方は、目的にあった執筆レシピを選択し、取材や企業の独自情報などの素材ファイルをアップロードするだけ。これで記事を制作できます。執筆レシピとは、料理のレシピと同様に、作りたいコンテンツに対してどのような加工を施すかを事前に決めたもので、執筆のプロファイルのような役割を果たします。AIリテラシーが高くない方も、記事作成のためのプロンプト作成の心配は必要ありません。

このレシピは公式で提供しているものもあれば、お客様が独自に作成いただくことも可能です。さらに、理想の記事を入力すれば、レシピを自動生成する機能もあります。素材と「こんな記事を作りたい」という理想の記事があれば、誰でもある程度の記事を作ることができます。

田島:たとえば、オウンドメディア運営企業では、StoryHubの導入後1ヵ月程度で記事数が3倍、PVも2倍程度に増加した実績があります。ライティング部分をAIに任せることで、企画・取材・レビューに人間のリソースを集中させ、シンプルに量を増やせました。

現在はコンテンツマーケティングにおいて、やるべきことが多すぎるという問題があります。AIに仕事を奪われる心配よりも、まず多すぎる業務を代行してもらいたいというのが実情ではないでしょうか。

“マルチフォーマット化”や“質の平準化”で活躍

田島:また、近年の傾向として見られるのが、コンテンツの受け取り方の多様化です。Web記事やYouTube動画、ショート動画など、1つのトピックを複数のフォーマットに変換する必要があります。編集業務が膨大になるため、今まで手が回らなかった部分をAIで補完できることは大きなメリットといえるでしょう。既にYouTubeやポッドキャストを運営している場合、その動画や音声をStoryHubに投入するだけでWeb記事を作成することが可能です。また、ロングインタビューをショート版の記事に変換する活用法もあります。

一方、小さなコンテンツを積み重ねて大きなコンテンツにまとめることもできます。ある企業様では定期的にニュースレターを配信しているのですが、ある程度の期間が経過した時点で、過去に発行したニュースレターをStoryHubに投入し、特定のテーマに沿ってロング記事として再構成して公開しています。

これからのコンテンツマーケティングやメディア運営では、既存の資源や素材を現在の文脈に合わせて再利用し、新しい意味を抽出するという手法が増えてくると予想されます。

田島:活用の現場としては採用広報にも広がっており、これはインタビューに慣れていない方でも簡単にコンテンツを作成できるようになっているためです。

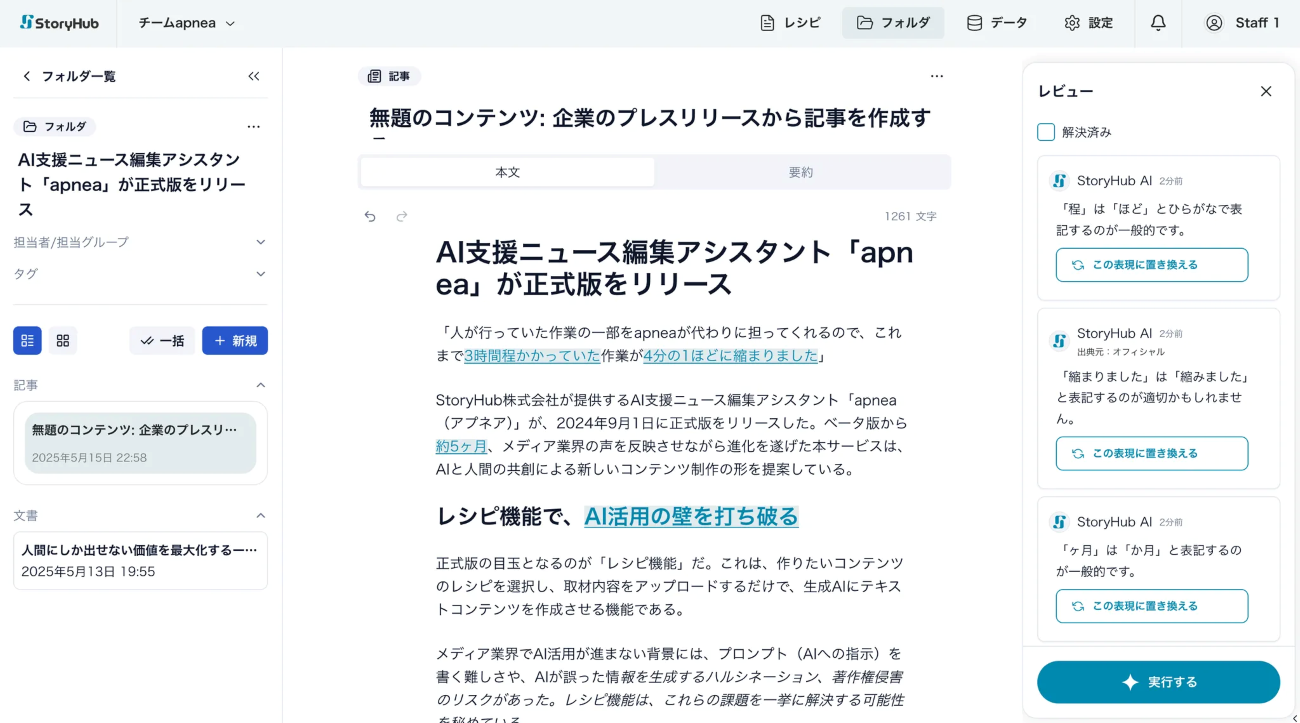

ある企業様では、従来は社員が自分で記事を書いたり、社員同士でインタビューしたりして記事を作成していましたが、記事の質がバラバラで、インタビューの聞き直しなど、時間がかかっていたといいます。そこでStoryHubを導入することで、品質の低い記事があった場合、インタビュー音声を投入して作り直せるようになりました。また、トンマナが揃っていないなどのコンテンツについては、レビュー機能を使って統一感を保ち、日本語力を向上させるなど、品質がバラバラなコンテンツが集まったとしても最終的に平準化するという用途でも活用されています。

田島:このような取り組みで成果を出せている企業には、チーム全体でStoryHubを使ってみようという雰囲気がある点が共通していると感じます。コンテンツ制作はチームで行うことを考えると、一人だけがAI活用していても影響が限定的になってしまうからです。試行錯誤を重ねながら互いにノウハウを共有し、組織に蓄積していくことがポイントではないでしょうか。