「キシリトール=虫歯予防」という新しい概念を定着させて習慣化を実現

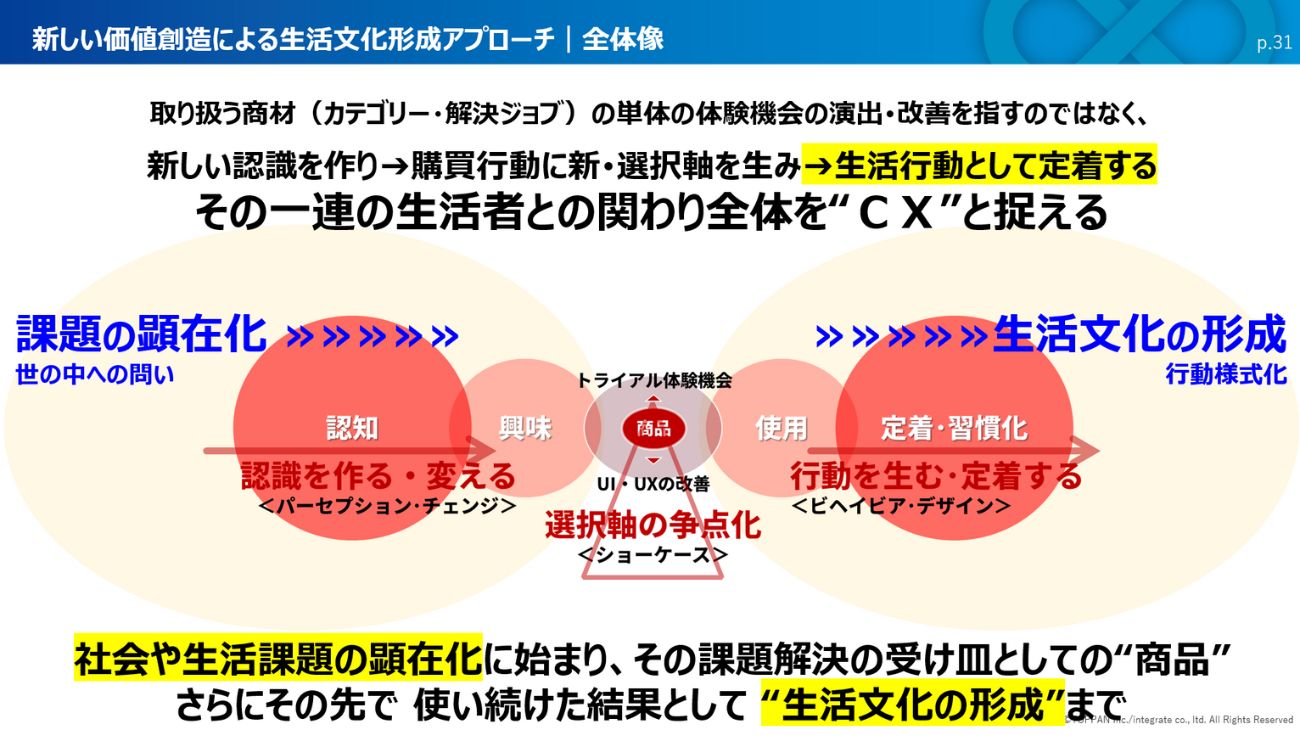

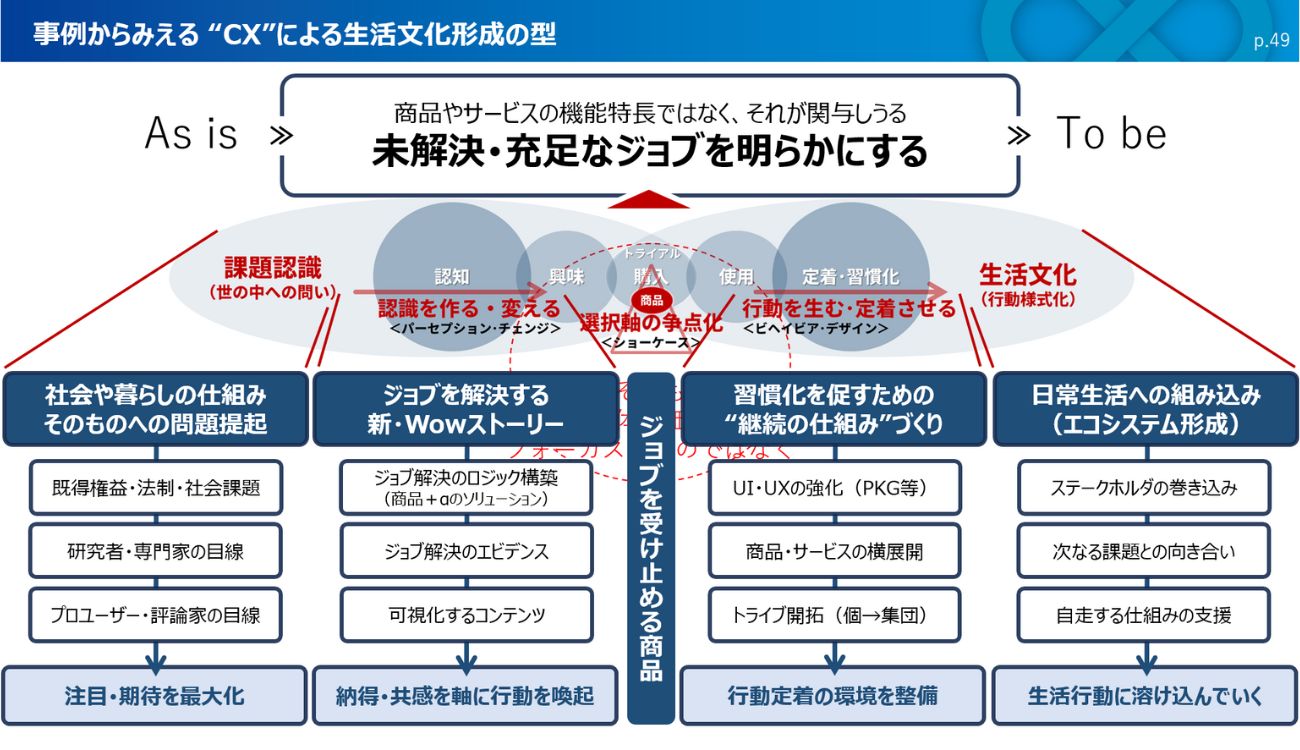

では、そんなCXを設計するにはどうすれば良いのだろうか。続けて登壇したインテグレートの川又氏は、生活文化形成のプロセスをマーケティング的に捉え直した図として以下を示す。

「この図にあるように、我々はCXを『商材単体の体験演出』に限定していません。CXとは、社会や生活課題の顕在化に始まり、その課題解決の受け皿としての商品選択、そして商品を使い続け(習慣化)、その先で生活文化として定着するところまでを包括する一連のプロセスと定義しています。そのため体験の入口も、『商品』そのものよりは、その上位にある『社会や日常生活における課題』を顕在化することがスタートになります」(川又氏)

つまり、提供する商品やサービスが必要とされる生活課題を顕在化させ、その結果としての商品購入、さらにその先で日常生活の中に定着、生活における文化と呼べる立ち位置まで昇華させていく、そこまでを戦略的にデザインしていくのが、両社が提案する新しいCX設計だ。

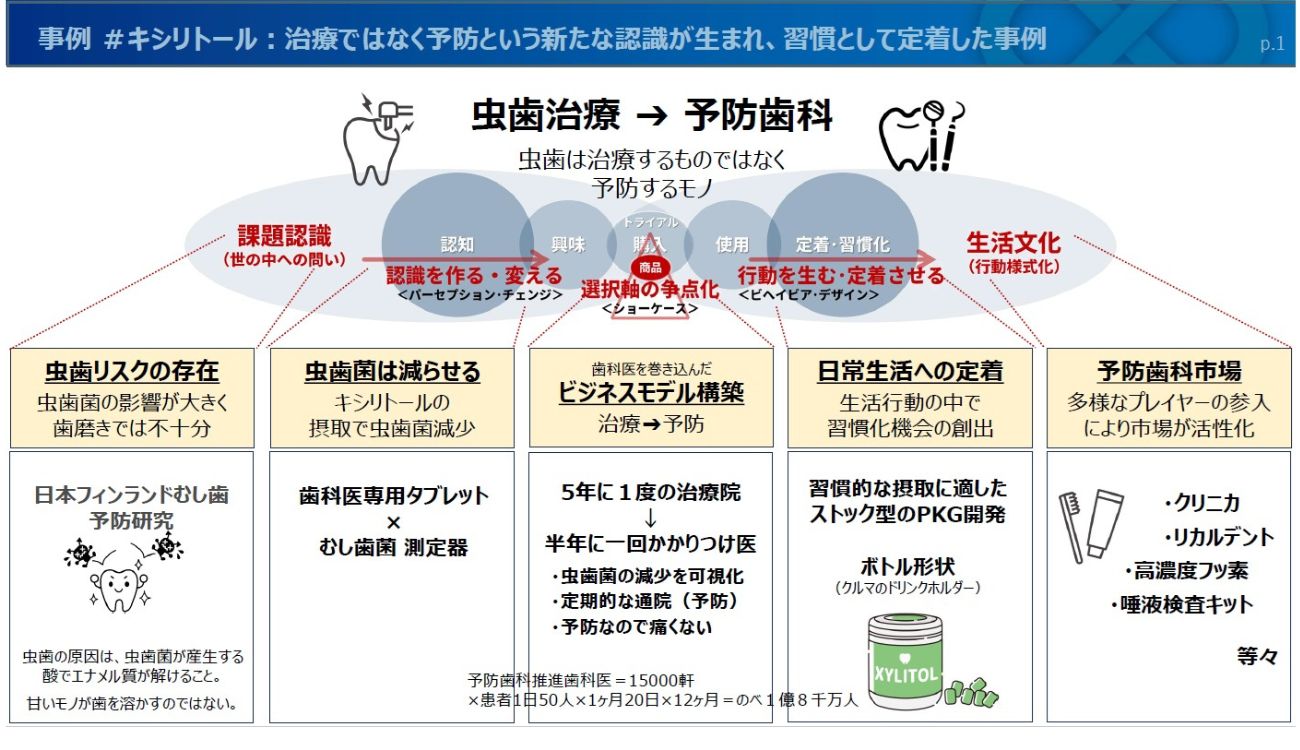

川又氏が具体例として挙げたのが「キシリトール素材」だ。キシリトールといえば、虫歯予防ケアの成分として多くの人に知られており、ガムや歯磨きなどの製品に活用されている。

このキシリトール素材の日本市場展開を手掛けたのがインテグレートの代表である藤田康人氏だが、その際に取り組んだのは、キシリトールという素材をアピールすることではなく、「虫歯は治療ではなく予防するもの」という「予防歯科」の概念の具現化、社会実装をすることだった。虫歯予防という新しい認識が普及すれば、それに合わせて行動も変化する。そのキードライバーとして「キシリトール」を位置付けるために、既にキシリトールを国や学校で導入していたフィンランドと連携した研究機関を設立。さらに日本の歯科医師をも巻き込んだ虫歯予防という新しい認識の定着に取り組んだ。

具体的には、開業歯科医の新しいビジネスモデルとして、5年に一度の通院しか見込めない、いわば狩猟型の治療モデルではなく、虫歯予防のかかりつけ医として半年に一度の集客を見込んだ農耕型の『予防歯科』モデルの定着をテーマにCXを設計。歯科医専用キシリトールタブレットや、虫歯菌の減少を可視化できる測定器などを用いて、広く市場やターゲットに予防歯科の重要性や、虫歯予防のために歯医者に通うことの必要性を体験してもらえるコンテンツを仕込んでいった。それにより、世の中で「虫歯予防=日々必要なもの=そのためにキシリトール」という認識が生まれ、キシリトール素材は日常で習慣的に用いる存在となったわけだ。

こうした例は枚挙に暇がない。

川又氏は、他にも米国発のD2Cメガネブランドを例に挙げる。このブランドは、ECならではの独自の商流とそれに基づく「自分に合った眼鏡をより手軽に選べる購買体験」を軸に事業を拡大してきた。さらにその先でリアル店舗を展開、眼科医や学校などを巻き込みながら「日常的なアイケアのためにメガネショップに行く」という習慣行動領域にまで顧客体験を広げている。

「結果、一過性のブームにとどまらず、メガネ業界そのものの在り方を変えるほどの役割を果たし始めている」と川又氏は説明し、生活文化形成プロセスを組み込んだCX体験の有効性を説く。

CXの出発点は「未充足のジョブ」

実はキシリトール素材とメガネブランドの2つのCX事例には、共通する“型”がある。それがクレイトン・クリステンセン氏の提唱する「ジョブ理論」に出てくる「未充足のジョブ」を入口にしていることだ。

ジョブ理論とは、人がある商品を購買するかどうかの決定要因は、「製品の機能や特徴ではなく、人が解決したい“ジョブ(課題)”を解決できるかどうか」にかかっているという理論だ。キシリトール素材は「虫歯」、メガネは「視力」というテーマに関する未解決の“課題”(ジョブ理論では「未充足のジョブ」と呼ばれる)があり、その課題の顕在化・社会への問題提起に始まり、その解決法(=対象となる商品・サービス)の提示にあたっては専門家によるエビデンスを用い、それに基づく自社商品・サービスの有用性の提示、さらにその先で実際の利用シーンにおけるUI/UXの改善や多様なステークホルダーを巻き込んだソリューションを構築していくことで、生活の中でより最適な形で商品・サービスを機能させていく。「そこまでをスコープにCXを捉えていくことがこれからの時代に求められるアプローチだ」と川又氏は語る。