物事をウェルビーイング目線で捉えるための思考フレームを適用してCXを設計

では、生活文化形成に至るCXはどうすれば実現できるのだろうか。川又氏は、CX設計の基本的なアプローチ手法として、以下のような流れを提示した。

まず自社の商材にとどまらず、その商材が属しているカテゴリーや関連概念にまで視座を上げ、そこでは「どんなジョブが解決されているのか。どんな未解決ジョブがあるのか」「未解決ジョブを解決するに当たっては、自社商品だけでなく、何がどのような形で関わっているのか」「どのようなステークホルダーが関わっているのか」といったことをすべて洗い出す。

キシリトールの例で言えば、「虫歯がなく健康的な状態を保ちたい」という未充足のジョブに対し、「歯磨き」「歯ブラシ」といった解決法があり、それらを製造するメーカーや子供たちに歯磨き指導をする保健の先生、当然ながら歯医者さんといった形で、関連するステークホルダーが洗い出される。これらの要素の洗い出しにあたってはターゲットとなる対象者を集めてのデプスインタビューやエスノグラフィーなどの調査手法を用いる手段も有効だ。それにより、生活者が置かれている現状をより深く理解し、「体験の全体像」が見えてくる。

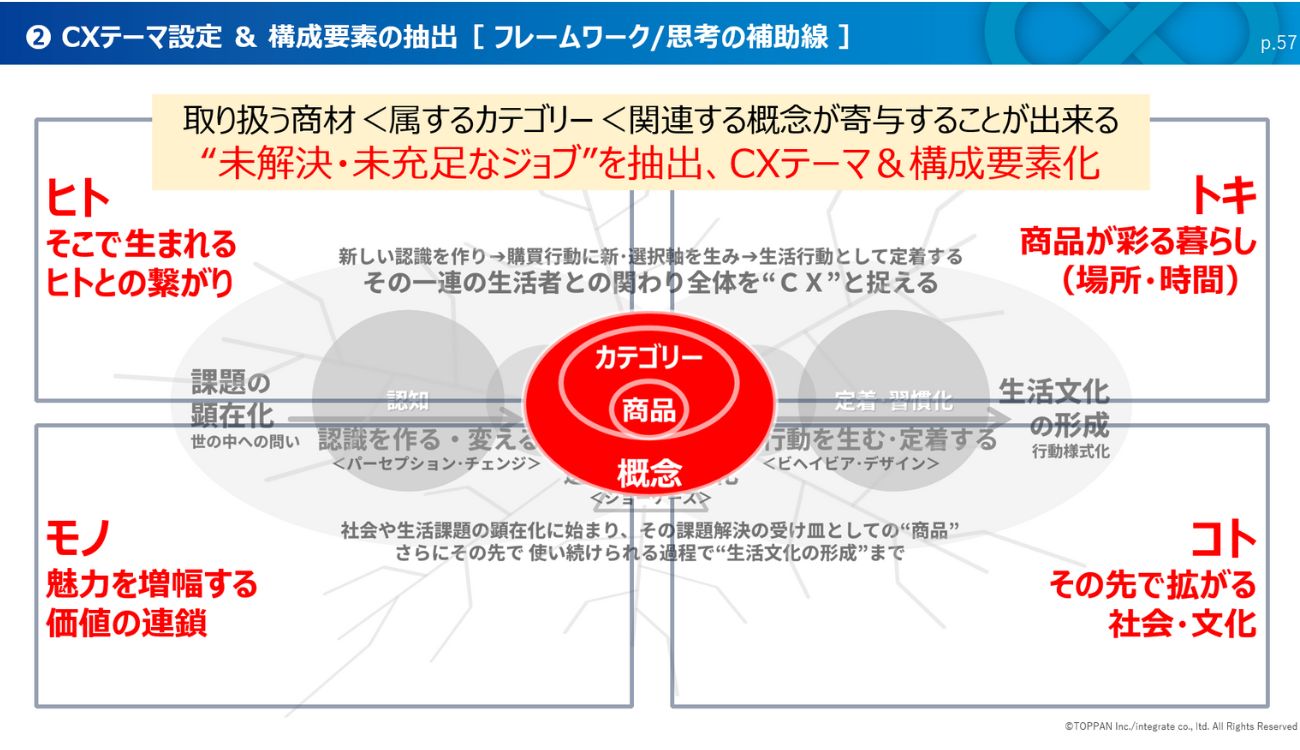

次にこのプロセスで得た様々な情報やそこから導き出されるインサイトをもとに、CXテーマや構成要素を検討していく。具体的には、「取り扱う商材や参入したいカテゴリー、訴求したい概念は、未解決のジョブにどのように関与するのか?」という目線がベースとなる。

非常に難解なプロセスだが、TOPPANとインテグレートは、2023年から進めてきたウェルビーイング起点のビジネス変革サービスにおいて、1つの思考フレームワークを開発し、この難しいテーマに取り組んできたという。

このフレームワークは、「ある商品・サービスが、生活者をどのようにウェルビーイングに導くことができるか」を考えるために開発したツールだ。中央部に「商品」、もしくはその商品が属している「カテゴリー」や「概念」を置いて、これらが「ヒト」「モノ」「トキ」「コト」という対象や領域に対してどのような影響与えているのかをとことん思考していく、その補助線としての活用を想定している。

「ヒト」象限では、自社商品やカテゴリー・概念が誰とどのようにつながっていくのかを考えていく。さらに、「モノ」象限では、その商品・サービスが、他のどのようなモノと連鎖してその魅力を最大化しているのか、「トキ」象限では商品が彩る暮らしを時間や場所を軸に捉えてみる。「コト」象限はさらにその先でどのような社会・文化を生み出していくのかを書き出していく。

こうしてそれぞれの象限で商品はどのような関係性を生み出しているのか?その要素を洗い出し、さらにそこに関与してくるステークホルダーまでを抽出。CX設計のテーマやプロセスへと落とし込んでいくという。

「100円ショップ」を題材に生活文化目線で新たなCXを再定義すると

両社では、この思考フレームワークを使ったワークショッププログラムも提供している。セミナーで紹介されたのは、100円ショップの新たな顧客体験についてのフレームワーク実践事例だ。

たとえば「100円ショップ」の場合、ヒト象限で発想されたのが「子供のお金体験を生み出す場」としての可能性。これは子どもが初めて店員と会話したり購入したりする体験の場(=ポスト駄菓子屋)として、定額でお金の計算がしやすく、ありとあらゆる商材を扱うからこそ目当ての商品にたどり着くのに一工夫いる100円ショップの特性を活かす、という発想だ。

次いで、モノ象限で考えられるのは、100円で手に入る様々なアイテムがあるからこそ得られる、単にお得な買い物ができるということに留まらない価値観の提供だ。100円で手に入れたアイテムを使って自分の暮らしを自分らしくアレンジする「シアワセちょい足しできる」という新たな価値感で捉えると、100円ショップの「様々なモノの価値をブーストするという役割」がクローズアップされてくる。

同じように、トキ象限で見ると「100円ショップは、探せば確かに自分が必要なものが見つかる、そんな期待感を覚える場所」であり、その位置づけを拡大解釈し、「特定日にお店の一角を解放、定額マルシェ」といった催事を開催することで、地域住民との新しい関係性を生み出す装置としての役割を見出すというアイディアがでてくる。

コト象限では、「100円ショップは趣味の道具が安く手軽に手に入る」ことから「なにか新しいことに一歩踏み出す“きっかけ”を与えるという役割」を担うことができるし、そのために商品だけではなく簡易な趣味講座をオンラインで100円で提供することも決して夢物語ではない。

こうしてヒト・モノ・トキ・コトの視点を補助線に、商品が関与すべきステークホルダーと構成要素を見出し、それらをもとに課題の啓発から商品購入、その先での習慣化や生活文化の形成までを見据えた一貫した顧客体験シナリオに落とし込んでいく。これが「AI時代の新しいCX創出の核心」だ。

このCX設計の適用領域は、新規事業や新商品開発の他、PoCやPMFでの実装、協業先探索や理想のエコシステム設計まで幅広い。

AIによる効率化・最適化のその先で、人間ならではの洞察によって未充足ニーズを捉え直し、様々なステークホルダーを巻き込んで商品・サービスを生活文化の一部へと昇華し、自律的に広がっていく未来を描く、――これがTOPPANとインテグレートが提示する、AI時代の新しいCX戦略だ。