ペイメント覇者の経営戦略とスタートアップの猛進

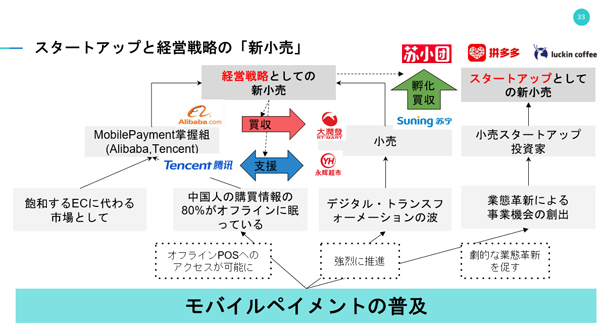

では今、アリババとテンセント、そして彼らや他の投資家からの出資を受けて伸びているスタートアップ企業は具体的に何を仕掛けているのだろうか? 家田氏は独自の概念図(図3)を提示し、「ここで伝えたいのは、やはりモバイルペイメントの普及がすべてを推進するカギになること」と話す。ユーザーがオフラインの場でモバイルペイメントを使えば使うほど、オンラインとの融合が進み、非ECである80%の購買情報にアクセスできるからだ。そして「新小売」に経営戦略として攻め込むアリババとテンセント、かたやOMOを味方に新業態にチャレンジするスタートアップ、という構図がある。

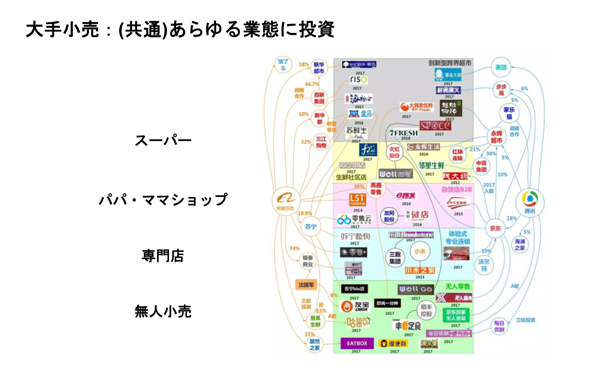

こうした全体像の中で、「アリババとテンセントはとにかくどのような小売にも投資している。オセロのコマをひっくり返していくような感覚」と家田氏(図4)。特にアリババは家電や百貨店、大型スーパーのトップ企業に出資する傍ら、中国国内に600万店舗もあるといわれるパパ・ママショップ(主に家族経営の小規模な生活用品店)のフランチャイズ化も強力に推進している。

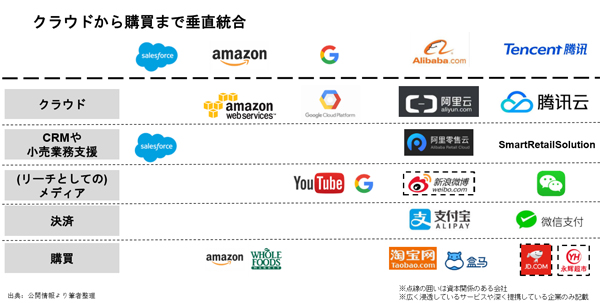

さらに両社は、こうして大規模に獲得する生活者の購買データとその管理システムをもって、小売業へのBtoB支援に乗り出している。グローバルではクラウドやCRM、メディアなどのテーマごとにプレーヤーが分かれているが、アリババとテンセントは実はこれらをすべて自社サービスとして有し、一気通貫で統合している(図5)。「ポイントは、顧客のオン・オフの購買や位置情報、決済情報をすべて一元化IDで管理していること。この威力は大きい」(家田氏)。

新小売の次はクリエイティブのパーソナライズ

では、この二強に対してスタートアップ企業の動きはというと、冒頭でも触れたラッキンコーヒーやフーマーなどが健闘している。「ラッキンコーヒーのような選択と集中は、日本の企業にもいいヒントになると思う」と藤原氏。ラッキンコーヒーはアプリ注文を入り口にしているため、家賃の高い路面店で顧客を誘う必要がなく、内装も簡素でいいので固定費が相当抑えられているのだ。

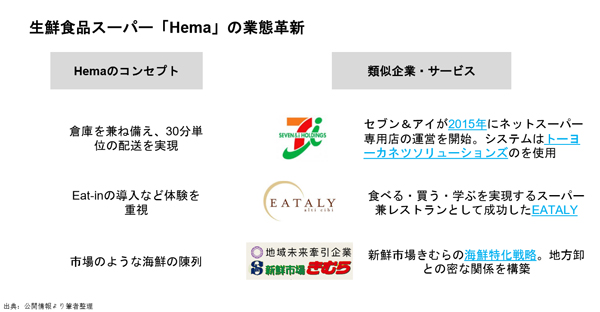

フーマーも会員アプリでのAlipay決済必須で100%データを取得している上、ECの物流倉庫も兼ねる特殊な業態だが、店舗では体験を重視し、リアルな場ならではの楽しさを演出している(図6)。

「総合的に見ると、日本では実現できないと感じられるかもしれないが、実はコンセプトに分解すれば決して真似できないわけではない。日本国内に類似の例もある」と家田氏は指摘する(図7)。業態面に加え、経営革新という点でも、たとえばフーマーではモバイルペイメント必須によって100%の会員化を実現しているが、日本ではスーパーチェーン「オオゼキ」がオペレーションを追求して90%近い会員化率を誇っている。「新小売の特徴をひも解けば、自社に合致し革新を起こせる要素も見つかるのでは」と家田氏。

最後に「新小売の次」として提示されたのは、サプライヤーの革命だ。顧客データの分析がいかに進んでも、各人に応じた商品またはクリエイティブが提供できなければ、ポテンシャルを活かしきれない。現在この点を、アリババでは画像(バナー)自動生成ツール「Luban」や動画自動生成ツール「Aliwood」といったツールを開発し、一歩先んじている。

以上、極めて進みが速い中国「新小売」の現在が紹介された。両氏のコメントにもあったように、前線をキャッチアップするだけでなく、自社にどう活かせるかという視点を部分的にでも持つことが重要だろう。