ツール導入後に怠ってはいけないこと

ここまでお伝えしてきた手順に沿って、顧客視点でツールを導入した後にすべきなのは、マーケティング部門の活動と営業部門の活動の連動性を、ツール上で明確に持たせることです。

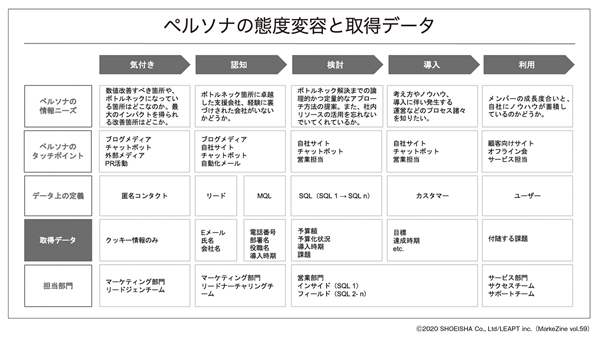

第2回でお伝えしたSLA(Service Level Agreement)に基づき、営業活動のパイプライン管理に必要な顧客情報から逆算して、マーケティング部門のプロセスで必要な取得すべき顧客情報の定義を明確にします。たとえば、リード状態ではEメールアドレス、氏名、会社名を必ず取得し、MQLでは電話番号、部署名、役職名、導入時期などを、リード情報に上乗せする、という具合です。しかし、ジャーニーの各段階での取得データに段差をつけられていない企業が多いのが現状です。結果どのようなことが起きるかというと、コンテンツを届ける際の見込み客情報があやふやなため、様々な要素を織り交ぜた雑多なメールを一斉送信することになり、オプトアウトが増加。せっかく増やしてきたハウスリストの縮小につながらないためにも、図表2を参考に、取得したいデータの整理を怠らず、ペルソナの態度変容に沿ってコンテンツを細かく設計・制作することを心がけましょう。

またマーケティングオートメーション(以下、MA)を活用したい場合は、この段差設計の基となるデータマネジメントが「最重要ポイント」です。MAが誕生した理由の一つは、メール配信などの外部施策を“自動化する”ため。それゆえ、設計が不十分なまま施策を自動化すると、不十分な結果を加速させる結果となり、高い予算を用いて導入したツールが、高い予算を投入して作り上げてきたハウスリストを破壊してしまう……という悲劇が起こります。筆者はマーケティングツールのベンダーにいたこともあるので、皆さんにはこの失敗をしてほしくありません。ぜひ、顧客視点でコンテンツを作り、各フェーズで取得したいデータを整理した上でツールの運用を開始し、全体の最適化をある程度先に済ませましょう。メルマガのチューニングといった細かい箇所の最適化は二の次、三の次です。