作り手主体の「新しさ」は、企画が滑る

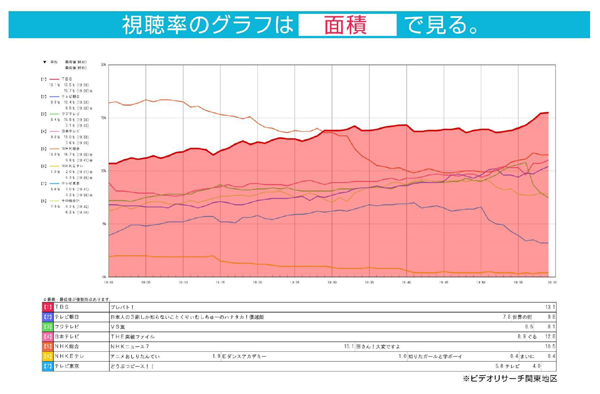

以上の習慣化を促す5つの法則に対し、番組制作にはどのような共通点があるのだろうか。まず水野氏は、視聴率について意外な視点を明かした。それは、「視聴率のグラフは線ではなく、面積で見る」こと。そもそも視聴率は、視聴者の数と視聴時間の長さという、2つのファクターで成り立っている。水野氏は、番組に熱中してもらうための骨子や構成をしっかりと作り、視聴者1人ひとりの視聴時間を延ばす方法を取ってきた。すると、視聴が習慣化して番組のファンとなり、番組は継続してベースの視聴率を持っている状態になる。

現に、水野氏が総合演出を担当する「プレバト!!」の視聴率は、他局でスポーツなどの大型コンテンツが放送されるときも、同時間帯で1位を獲得するほど固定ファンに支えられているという。その上で、視聴の習慣化に対しては、感情を動かす点を重視。中川氏の「トレンドは振り子」の法則にも通ずるが、水野氏はお笑いを含むすべてのバラエティ番組は「情」と「報」で成り立っている情報コンテンツだと考え、感情の「情」とニュースやためになる知識・教養の「報」のバランスを臨機応変に調整している。その割合は、放送時間帯や時代など、様々な条件を踏まえて考えている。特にコロナ禍の今、視聴者のニーズは「情」に寄っているという。これは「東日本大震災以来の変化だ」と、水野氏は語った。

では、「クセになる無駄なもの」の触媒はどうだろう。水野氏は「テレビは触媒だらけ」とし、見てもらうための引っかかりを常に仕掛けていると話す。触媒は、番組セットの中、決まりのフレーズ、映像や音楽など、あらゆる所にある。「プレバト!!」でも、お手本を見せるときの決まりのBGMやランダムな順位発表など、視聴者が引っかかるための仕掛けを意図的に施している。また、メインセットにいるタレントと、別スタジオにいる俳句の講師が受け答えをする構成も、視聴者に違和感を持たせるための触媒だという。ちなみに水野氏が、「企画と触媒が完璧に合致している」と絶賛するのは、フジテレビの「IPPONグランプリ」の評価時に画面に映る回答者の顔がだんだん見えなくなる演出だそう。

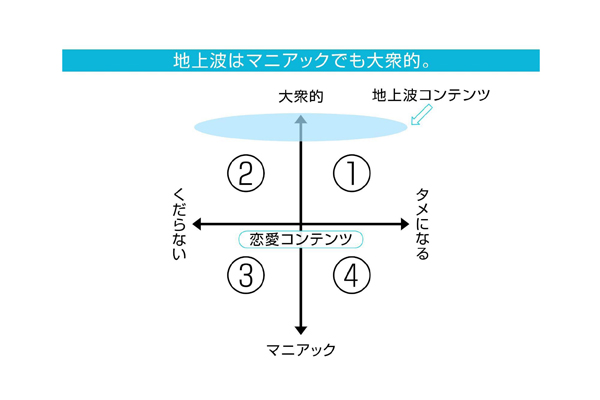

触媒は、それだけを考える会議があるほどに重要な役割を果たすそうだが、制約があったほうが考えやすいという。たとえば、ソーシャルディスタンスを保った上での番組制作。自分では想像できるわけもないような劇的な環境の変化をプラスに捉えたアイデアこそが、オリジナリティになる。一方で、オリジナリティを打ち出すときに「自分たちはマス。僕らがおしゃれである必要はない」と言い切る水野氏。おしゃれな演出は、どうしても視聴者層が狭くなる。メインの視聴ターゲット層を定めつつも、それ以外の人たちを弾かない番組作りを意識している。

また、企画選定の時点で新しさばかりを求める風潮に、苦言を呈した。「その新しさは、新しさを打ち出すということが目的になっていないだろうか。その新しさを求めているのは、企業だけではないだろうか。お客さんが求めていることを考えず、“自分たちが新しいことをやりたい”を優先した瞬間に、企画は滑る」と指摘。これには中川氏も「差別化や新しさが正義の雰囲気は、マーケティングにもある」と話す。企画で裏をかく、外すのは、ほんの一部分だけで良い。それだけでも、新しさは十分に表現できるのだ。