経営・実務の問題を切り分けて考える

少し話はそれますが、マーケティングは多義的な言葉です。ビジネスの場面では経営とほぼイコールの意味で使われる場合もありますし、リードを獲得する実務を指す場合もあります。今回はBtoBマーケティングの健康診断がテーマですので、うまくいっていないのは経営なのか実務の部分なのか、このあたりも視点に含め考えていく必要があります。

経営レベルの大きな意味でマーケティングがうまくいっていないのは、プロダクト自体のパワーが不足している状態です。現場に降りてくる目標数値は、現状に対して120〜130%くらいが適正ですが、それを超える数値が掲げられているのであれば、プロダクト自体のテコ入れをお勧めしています。つまり、目標から130%未満であれば現場のマーケティング努力で解決できますし、130%以上であれば、そもそものプロダクト自体の機能や世界観、コンセプトの見直しが必要です。

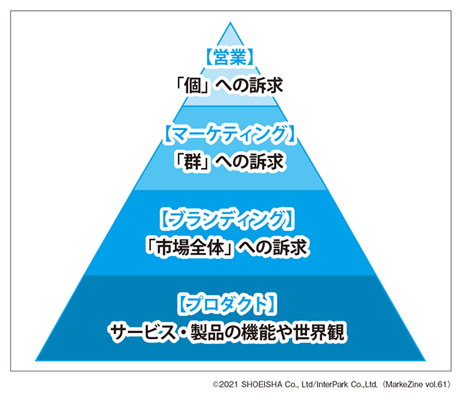

プロダクトが売れるまでの道筋は、ピラミッドをイメージするとわかりやすく理解できます。ブランディングがベースにあって、マーケティングで集客して、営業で受注する。このような流れですね。ここをもう少し深く掘り下げてみると、すべての土台がプロダクトであると気づくでしょう。そのため、プロダクト自体がしっかりしていないと、ブランディングもマーケティングも効いてこないのです。

では、「プロダクトを見直す」というのはどういうことか。これが前述の顧客ニーズの変化の話につながるわけです。課題の解決手段として、プロダクトがきちんと機能しているか。していないのであれば、3つの理由が考えられます。(1)課題の捉え方を間違っている(2)プロダクトの機能が足りていない(3)価格感が合っていない。このいずれかです。まずこの点を確認しましょう。課題に沿ってプロダクトを常に再デザインしていく考え方が大事です。このような解決策はBtoBマーケティングの中でも経営領域に近い話になってくるので、会社全体を巻き込みながら進めていきます(図表1)。

ブランディングの見直しで得られる成果

プロダクトの機能は悪くないのに、売上が伸びない。このような場合に次に目を向けるべきはブランディングです。「自分たちが何者で、自分たちにしか創れない価値は何か」、これをマーケットへ直感的に伝わるようにする施策がブランディングだと私は考えています。

ブランディング施策とマーケティング施策の違いを一言で表すと、マーケティングはリード獲得が目的。ブランディングはイメージ獲得が目的となります。具体的には、ブランディング施策に多く使われるのが、コーポレートサイトやカンファレンス、ピッチコンテストなどでしょう。一方マーケティング施策に多く使われるのが、展示会や広告です。

ブランディングとマーケティングのハイブリッド施策が、プロダクトサイトや自社セミナー、PRといったアプローチです。ブランディングとマーケティングの施策は混ざってしまいがちなので、自社のプロダクトに合わせて意味合いを定義付けしておくことをお勧めします。ブランディングは“カッコつける感じ”も必要ですが、マーケティングは、少し泥臭くいかないと結果がついてこないので、それぞれのキャラクターと役割をしっかり分けておくと運用しやすくなります。ブランディングがうまくいくと、2つの大きな効果があります。1つ目として、プロダクトの持つポテンシャルを引き出すことができます。前述のピラミッドの「土台」であるブランディングが強化されると、マーケティングからのリード供給の量が増え、質も良くなり、売上も上がります。事業がとても良い循環に入っていくのです。

2つ目は、販売単価を上げられるということです。プロダクトの価値が市場に十分に訴求できれば、自分たちがマーケットに販売したい価格と、お客さんが購入してもいいかなという価格の認識が一致します。結果的に、ブランディング効果で単価が上がります。

集客・管理・育成の各工程でエラーがないか?

続いては、実務レベルのマーケティングがうまくいっていない状態について考えましょう。先ほど「現状の120〜130%が適正な目標値」と書きましたが、ここには「マーケティング施策のクオリティが標準水準に達している場合」という注釈を入れなければなりません。私は自社以外にも、いくつかの企業のマーケティング顧問のようなお仕事をさせてもらっていますが、当たり前のことを、当たり前にできていないことも意外と多いものです。その多くはマーケティングの「工程」に問題を抱えています。

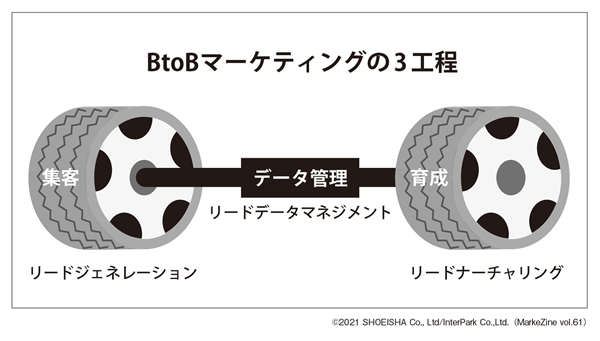

マーケティングの機能は、集客(リードジェネレーション)と、育成(リードナーチャリング)の両輪で回っています。そして2つの車輪をつなぐ、いわばシャフトのような役割を担っているのがリードデータの管理(リードデータマネジメント)です(図表2)。

この3要素を効率的に回転させて質の高いリードを、より数多く営業に供給することがBtoBマーケティングの大きな目的です。

供給しているリードの数が足りない。リードの質が悪い。こういった課題感があるとすれば、集客か、育成か、データ管理のいずれかでエラーが発生しているので、ここを1つひとつチェックしていくことが大切になってきます。

顧客課題とプロダクト、ブランディングとマーケティングを行ったり来たりして、常にブラッシュアップし続けている状態が社内で作れていることが理想です。