マーケットフィットは「認知度一桁パーセント」からの挑戦

サービスとして成立し始めたものの、当時の「Super Point Screen」の認知度は「一桁パーセント」(小林氏)。マーケティング施策に本腰を入れ、サービス成長を図っていくこととなった。まず着手したのが、楽天グループのアセットを活用したマーケティングだ。低いコストでユーザー基盤を形成できるだけでなく、ここでテストマーケティングのような動きができると、外部メディアに投資した時にもうまくいきやすい。

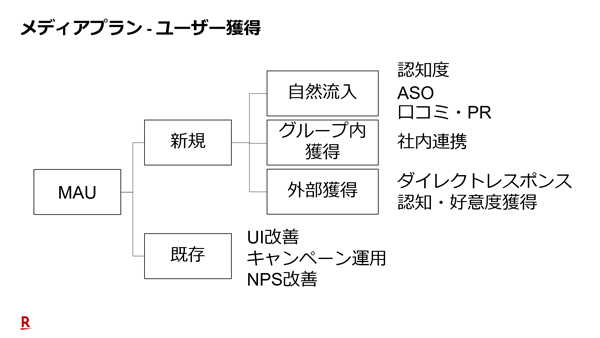

取り組みを外部メディアにも拡大する際には、下図のようにメディアプランを立てていた。新規ユーザーについては、自然流入と、社内アセットを活用したグループ内獲得、外部獲得の3つのチャネルごとにやるべきことを設定。様々な施策を合わせ技で展開した。既存ユーザーについては、前述のようなポイントの大量進呈ではなく、UIの改善やキャンペーン、NPSを使った現状把握・改善を進めた。

このフェーズで小林氏らが重視していたのが、ユニットエコノミクス、つまりLTV/CACを最大化することだ。立ち上げ期を経てビジネスの内容が固まってくるこの時期には、事業がどのような経済性で成立しているのか、数字の算出がしやすくなる。そして、ユーザー数をさらに増やしたいこのタイミングで、マーケティング投資に対してどれだけリターンが見込めるかを、経営陣に対してクリアに示すことが重要になったという。

具体的には、ARPU(ユーザー1人当たりの売上金額)やリテンションコスト、ユーザー1人当たりの限界利益、継続利用率などを出し、それに基づきLTVを算出。LTVに対して獲得コストはどれだけかけられるのか、限界値を探っていく。

このように様々な訴求メッセージ・訴求手段を試しながら、データマネジメントと仮説検証も進行してきた。しかしその中で、一つの問題が浮かび上がってきた。「我々はこのサービスを本当に理解しているのか、ユーザーさんが使ってくれる理由を整理できているのか、疑問が生じてきたのです」(小林氏)

ロイヤルユーザーにとっての価値は何か?を知りにいく

小林氏らがここでとったアクションは、サービスを熱狂的に利用する1,000人に焦点を当て、彼らが使い続けてくれる理由を探ることだ。この時思い出されたのが、立ち上げフェーズでの「進呈ポイント数を減らしてもユーザーは減らない」という状況だった。ロイヤルユーザーはポイント進呈サービスではなく、「楽しいポイント獲得体験を提供するサービス」を求めているのではないか。いろいろなデータやユーザーインタビューもこの仮説を裏付けたことから、「体験」にフォーカスしてサービスとプロモーションを方針が決まった後は、ポイントを獲得する瞬間の楽しさをいかに演出するかにこだわった。たとえばポイント獲得ごとに、楽天公式キャラクターのお買いものパンダを「パンダフル!」の言葉とともに登場させる。これにより、リテンションが大幅に改善した。

そのほかにも、東北楽天ゴールデンイーグルスの試合得点予想、謎解き、YouTubeでのエクササイズ動画、怪談の音声コンテンツなど、体験として楽しめるラインアップを拡充。やらないことを決め、コアバリューだけに集中しきる戦略が功を奏し、ユーザー数が加速していった。