これまで接点の少なかった層とつながるMeatfulの詳細とは?

──Meatfulではどのような商品を扱っているのでしょうか?

高崎:Meatfulは「お肉の新たな可能性にミートする。」をコンセプトに、他の素材にはないお肉ならではの魅力を届けられるような商品を展開しています。

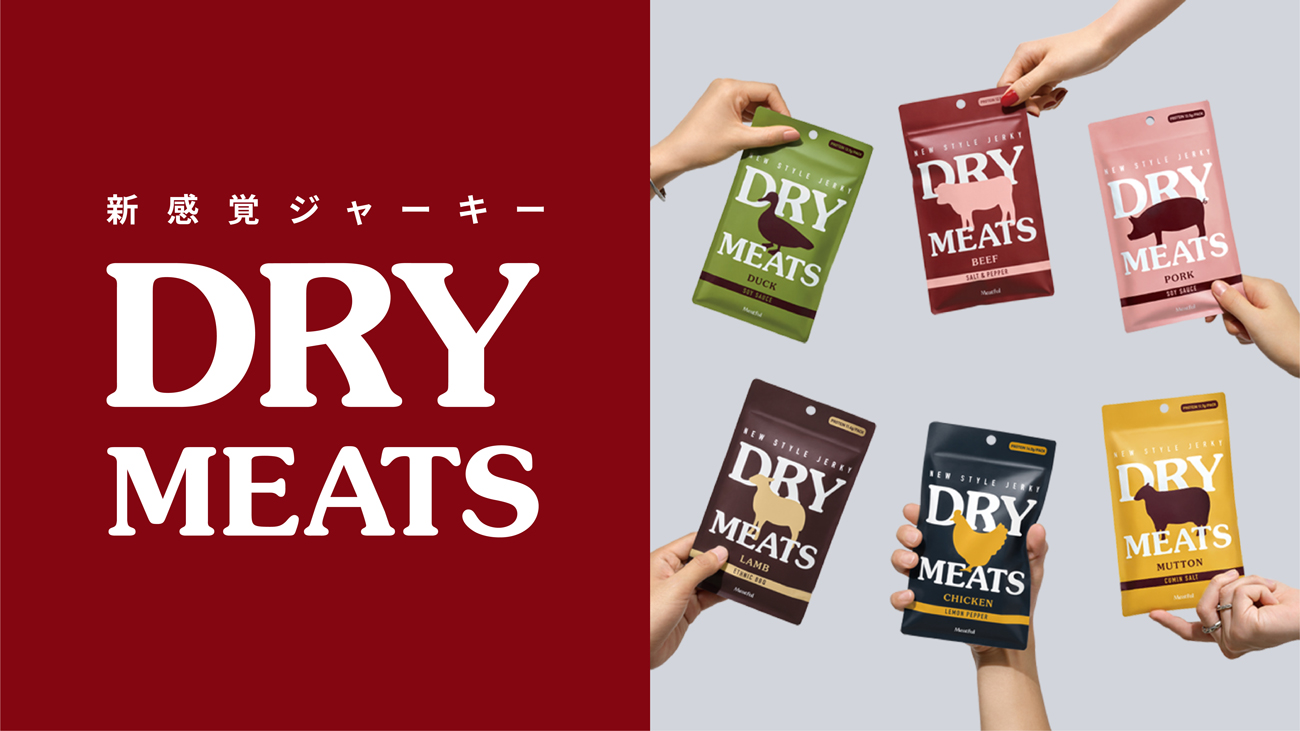

現在はお肉とお酒がセットになった「お酒ペアリング」、北海道の生産者とコラボレーションしたソーセージなどを展開する「Meets Hokkaido」、手づくりソーセージキットなどを展開する「おうちフェス」、新感覚ジャーキー「DRY MEATS」の4種類を展開しています。

──幅広いバリエーションですね。このようなラインアップにしたのには、どのような狙いがあったのでしょうか?

高崎:これまでの日本ハムの商品ではアプローチできていなかった層に、商品を届けたいと考えていました。たとえば、ソーセージブランドのシャウエッセンのお客様は50代が中心など、日本ハムの既存ブランド商品は若年層へのリーチが弱いことが課題となっていました。そのため、Meatfulでは若年層や既存ブランドが浸透していない層をターゲットに商品を展開しています。

また、ハレの日や父の日、結婚記念日など、普段とは違うシチュエーションでも日本ハム商品を食べていただきたい思いがありました。これまでお中元やお歳暮が日本ハムにとって大きなイベントとなっていましたが、ここ数年苦戦を強いられています。

週末のパーティーや記念日など、誰かにギフトで送ったり、みんなで一緒に食事を楽しんだりする場面はたくさんあります。Meatfulでは、そういった新しいシチュエーションでお肉料理を楽しんでもらえる商品を揃えています。

──現在はどのようなプロモーションを展開しているのでしょうか。

早川:認知や集客の強化、WebサイトやLPなどの売場改善、継続/定期購買への誘導など、全体のマーケティングファネルを改善していく施策を展開しています。デジタルだけではなく、リアルイベントも上手く活用しながら、まずは認知拡大を狙っています。また、夏のギフト・夏休みの自由研究などの企画やキャンプといったオケージョン訴求も今後展開していく予定です。

最近は、食品の安全を気にする方が一定数いることがわかってきたので、プロモーションの表現としては日本ハムのブランドであることも打ち出しながら、安心してD2Cのサイト上でご購入いただけるようにしています。

日本ハムらしくない、新しいものを

──その他に、今回の取り組みで特徴的だと感じる点はありますか。

杉山:パーパスの言語化を起点にしてビジネスの上流から下流まで一貫してクリエイティブを掛け算し、具体的なアクションにまでつなげられた点です。

事業の存在意義から商品サービスの開発、パッケージデザインやネーミング、コミュニケーションに至るまで、日本ハムとアクセンチュア ソングのコンサルティングやマーケティングのメンバーと1つのチームになってカタチにすることができました。ビジネスやコンサルティングの領域に、クリエイティブの強みを活かした新しい視点をもたらして貢献することができたと思います。

また、日本ハム自身が「日本ハムらしくないもの」を作りたいという指針を持っておられたこともありがたかったです。どうしても大きい会社だと歴史や伝統があるがゆえに保守的になりがち。ですが、このプロジェクトでは古い慣習を壊して新しい価値を生み出そうと、みんなで同じ方向を向いて冒険することができています。

高崎:私の所属する組織が、食肉部門、加工食品部門と同じレイヤーにある組織で、社長、副社長の直轄組織だったのは、今回の取り組みの推進力を上げるためにとても重要だったと感じています。

経営層も新しい日本ハムを作っていきたい思いが強かったので、全社的にD2Cブランドを立ち上げることに対する理解もあり、とても救われました。ブランド立ち上げの途中経過を経営層や他部門の同僚に見せてもポジティブな意見が多く、新しい日本ハムが体現できつつあると感じています。