あなたのアカウントが、もし1人の高校生だったら

フォロワー数やバズといったデータが表すことをわかりやすくするために、皆さんが運用しているSNSアカウントを、A高校に通う高校生「私」だとします。

「私」が日々追っている指標は、下記のとおりです。

- フォロワー数:友達の数

- 投稿のインプレッション:今日、「私」の話を聞いた人の数

- 投稿のいいね:今日、「私」の話を聞いて共感してくれた人の数

- 投稿のリツイート・シェア:今日、「私」の話を聞いて拡散してくれた人の数

これらは、TwitterやInstagramなどの各プラットフォームから「私」というアカウントに対して提供された数値です。「私」のアカウントのパワー・影響力を測るデータになります。

もちろん、「私」の影響力を強くすることも大事な活動です。

しかし、社会やコミュニティは、ひとつの高校の教室内に留まりません。別のクラスや学年、学校、地域など、あらゆるところに社会やコミュニティは広がっています。「私」が直接つながっているコミュニティ以外にも、影響が広がる場所はあるはずです。

コミュニティの垣根を超えて「味方を増やす」ことが重要

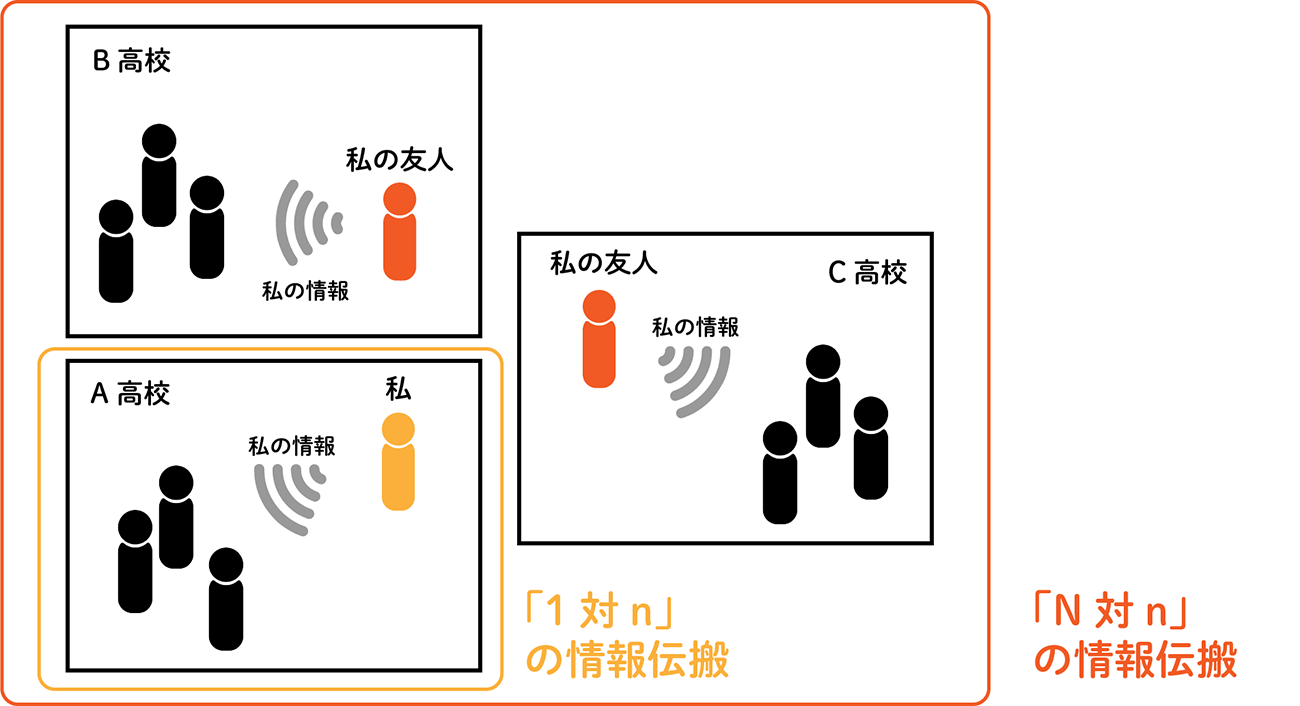

そこでホットリンクでは、「1対n」「N対n」という情報伝搬の考え方を提唱しています。

「私=1」が主体となり、「私」のアカウントの影響力を計るデータ(フォロワー数・バズなど)を追うのが、「1対n」の考え方です。

この考え方では、「私」の情報の発信者は「私=1」のみです。フォロワー数やバズなど、「私」のアカウントの影響力だけを指標にしていても、「私」が今所属するコミュニティの外側の情報を掴むことができません。

一方で、「私」の情報を伝搬するために「私たち=N」が主体となり、UGCのデータを追うのが、「N対n」の考え方です。

この考え方では、「私」に関する情報の発信者は「私たち=N」であり、発信源が複数のコミュニティに存在します。そのため、コミュニティの垣根を超えて「私」に関する情報(UGC)が伝搬していく様子を捉えることができます。

たとえば、B高校所属の「私」の友人が、B高校で「私」に関する好意的な「クチコミ」をTwitterに投稿してくれたとしましょう。そうすると、「私」が普段関わっていないコミュニティに「私」の情報が拡散され、「私」のことを知っている人が増え、ポジティブな情報が伝播されていくことになります。

「私」の発信力を高めることも重要ではありますが、誰もが発信できるというSNSの特性上、「私」に好意を持ってくれたり、「私」の良い評判を周囲に拡散してくれたりする味方を増やすことのほうが、より重要なのです。

このように、SNS活用を成果につなげるためには、フォロワー数やバズ以外にも目を向ける必要があることを、ご理解いただけたと思います。

それでもなお、フォロワー数やバズをデータとして追いがちなのは、なぜなのでしょうか。