ストレスのないブランド体験を届け、OMO型の循環を作れるか

Minimalは2021年に入ると、さらに変革を加速。顧客のインサイトを捉えたより深い価値提供へとアップデートしたのだ。

その一つが「『食べる体験+α』の+αまで提供する」というもの。「おうちで本格クラフトスイーツ」という、本格スイーツを食べる前にひと手間加えるクラフトスイーツ体験を提供する企画や、「CHOCOLATE ADDICT CLUB」というサブスクリプションサービスを開始した。

またMinimalではアフターコロナのリアル店舗での顧客体験について、コロナ禍以前と同様ではいけないと気を引き締めたという。

「Webで何でも買えて、翌日にも商品が届く時代。つまり“店舗で買い物をする”意味をこれまでと同じに考えてはいけません。リアル店舗での強みはやはり『接客』です。プラスアルファの商品体験を提供するときに大事なのは、スタッフが自分の言葉で熱を込めて伝えること。これが他にない感動を作る前提条件だと確信しています」(緒方氏)

さらにメイン商品であるガトーショコラは、本来竿で購入するものだが、店舗では全種類一切れずつ食べ比べできるようにした。さらに各ガトーショコラに合うペアリングも用意。Webや従来の洋菓子店でもめずらしい、Minimal店舗独自の体験を提供した。

すると店舗を起点にリピートや口コミの循環が起きたという。お客様による口コミの投稿は、WebやSNSなどのオンラインを巻き込んだサイクルを生み出した。

緒方氏は「オンラインとオフラインをいかに相互補完して、お客様にとってストレスのないブランド体験を届けて、OMO型の循環を作れるかが大きなポイントになる」と強調。

この循環は、商品のアップデートにも必要な視点だと緒方氏。Minimalでは元々「テイスティングセット」というチョコレートの食べ比べができるギフト向けの商品があったが、口コミのしやすさやSNS映えを意識して、フレーバーの種類を増やし「7Daysチョコレート」という曜日ごとの気分で食べ比べできるコンセプトの商品を新たに展開している。緒方氏は「接客だけでなく、こういった商品の細かいアップデートも両輪でやっていく必要がある」と語った。

非合理なオフラインに投資するために、オンラインを合理化

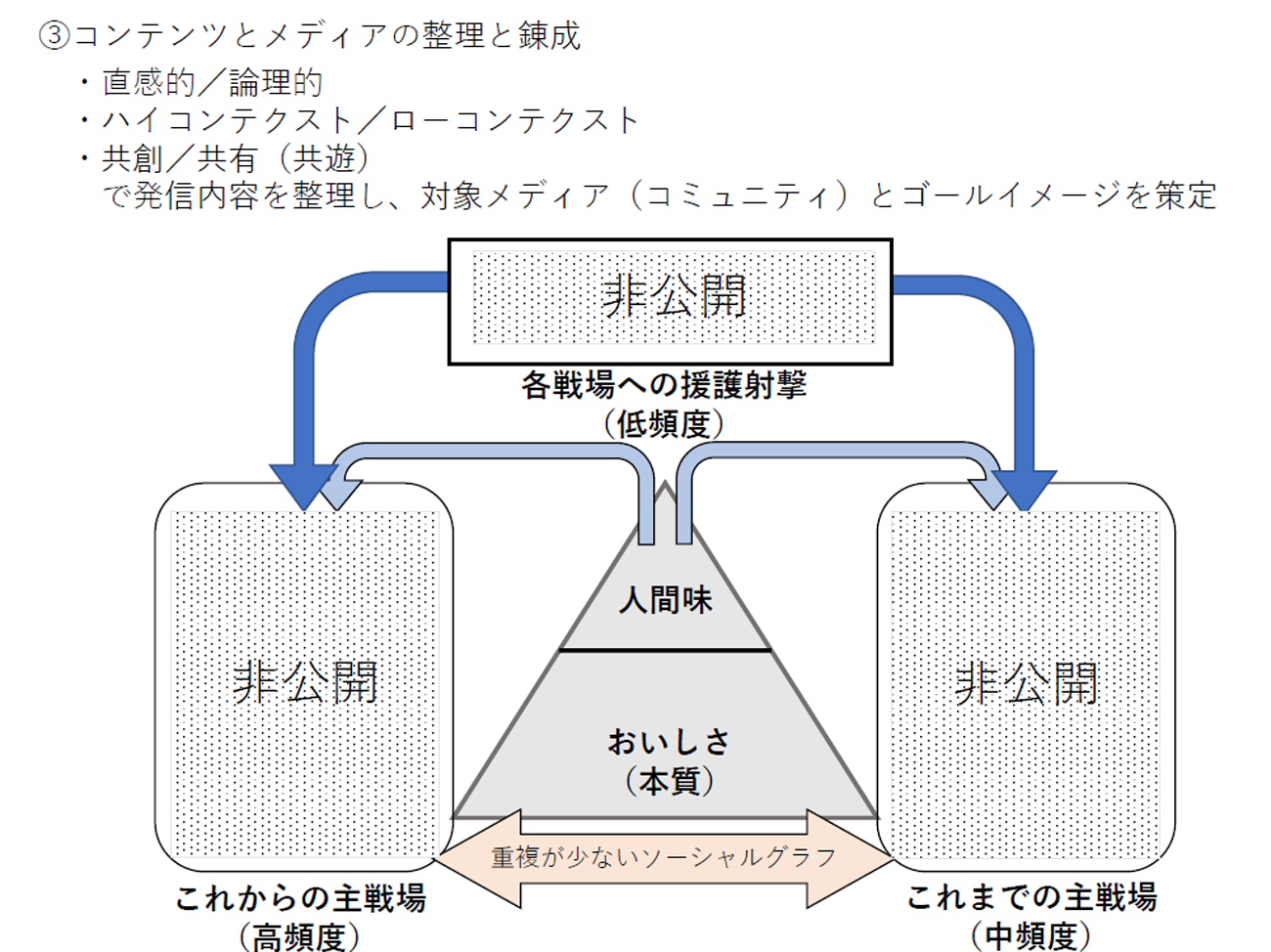

オンラインへの業務形態変更に合わせて行ったのは、ECの強化だけではない。ブランドが主体的にデジタルコンテンツを通して情報発信することも重要だという。

コンテンツを大量に生み出すのは難しいようにも思えるが、「意外とそうでもない」と緒方氏。“ブランドとして発信したいコアを決める”ことと、“そのコアを研ぎ澄ます努力をする”こと。そのプロセスが全てコンテンツになりうるという。

デジタルコンテンツの発信において意識しているのが「短期と長期の視点を持つこと」だ。商品に関する情報の方が当然短期的なPLには貢献するものの、長期的な視点でビジョンを深掘りするコミュニケーションも忘れてはいけない。

「(長期的なコンテンツの方が)CPAは悩ましいが、最終的にはお客様のLTVが上がることが一番良い。弊社の決算書が良くなるのは非常に重要なことで、その結果チョコレート産業のエコシステムが良くなり、農家に還元できるものが多くなることにつながると考えています」(緒方氏)

セッションの締めくくりとして緒方氏は、MinimalのOMO設計で大事にしたポイントを「オンラインはいかに合理化して収益を最大化するか。そこで出た利益を、オフラインの非合理運営にどう投資するか」だと語った。

ブランドが成長するために同社が重きを置くのは、情熱的な接客だ。それが生む唯一無二の感動と他ではできない“特別な体験”である。Minimalがやることは「非合理性を持ち込むこと」だと緒方氏。接客人員にもっとコストをかけていきたいと話し、それができるビジネスモデルにすることが大事だと強調した。

Minimalというブランドが目指す先を緒方氏は「最高のブランドというより、最愛のブランド」と表現。最後に緒方氏は「変化を恐れなければ道は開かれるのかなと思います」とまとめ、セッションを締めくくった。