失敗ケース2:「ウェビナー後のテレアポがうまくいかない」

相談者Bさんのケース

「他社と組んで共催ウェビナーを実施し、2社で告知を頑張ったところ、集客はなかなかうまくいきました。ウェビナー終了後、参加者全員に営業電話をしましたが意外と商談に繋がらず……。工数だけかかっている状態です。」

よくあるパターンですが、「共催ウェビナーの参加者全員に営業電話」をしてしまうと、工数はかかるけれども、結果がでないだけではなく、顧客体験を悪化させ、お客様から嫌われかねません。

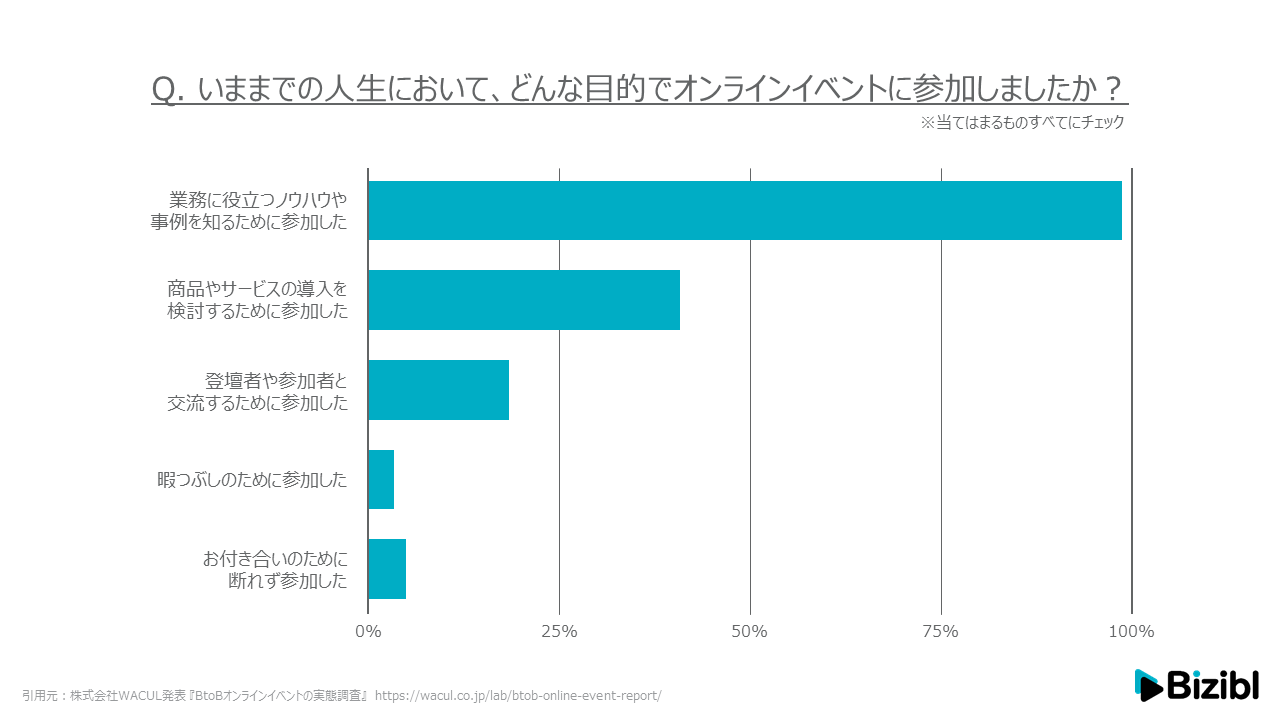

こちらのデータをご覧ください。

ウェビナー参加者は「ノウハウや事例を知るために参加した」という方が圧倒的多数です。つまり何かしら「情報を得たい、勉強したい」というモードでウェビナーに参加しています。

今回Bさんは集客がうまくいったということは、そのニーズに応える企画だったのでしょうし、特典資料も効果があったはずです。

しかし、参加者がウェビナーに満足していたとしても、終了後に即日の営業電話をかけてしまうと、「うっとうしい」と感じる方もいるかもしれません。ここで冷静に考えていただきたいのですが、ノウハウや知識を得るために参加したという新規リード層が、いきなり商品を検討してくれるでしょうか。

顧客体験を無視した押し売りになってしまい、参加者に「この会社のウェビナーに参加するとしつこく営業電話が来る」と一度ネガティブな印象を持たれてしまうと、ウェビナーに今後参加してもらえなくなってしまいます。それどころか、そもそもメルマガからオプトアウトされてしまう可能性もあります。

そして、ケース2における問題点は「参加者に電話営業している点」ではなく、「参加者“全員に一律で”電話営業している点」です。

先程のデータでも、ほぼ100%の参加者が「勉強のため」、40%以上の参加者は「サービス導入の検討のため」と回答しています。モードが異なる参加者に対し、一律の営業をとってはもったいないです。参加者・主催者の双方の期待値がマッチしていない状況です。

解決策としては、ウェビナーで回収したアンケートで、参加者の期待値を可視化し、リード選定をしましょう。アンケート項目は、「詳しいサービス紹介を聞きたい」「サービスには興味がないが、この分野のノウハウを知りたい」など、参加者のモードを鮮明にできる設問を用意してください(具体的な設問はケース3で紹介します)。

その中でニーズがあったり価値提供ができそうな顧客を選定し電話接触をするようにしましょう。そうすることで接触が不要な参加者にアプローチしてしまうことなく、企業側の営業工数も抑えて適切なアプローチを行うことが可能になります。

また、先述のケース1と同様に、ウェビナーの目的を明確にするのもポイントです。共催ウェビナーであれば、新規リード獲得は実現しやすいものの、その後の商談化数は正直そこまで高くは望めません。

それを認識した上で、ウェビナー後のアプローチ方法を検討し、ニーズがない方には無理にアポを取らず、他のウェビナーなどのナーチャリングコンテンツへ誘導する導線を設けるなどの設計が必要になります。