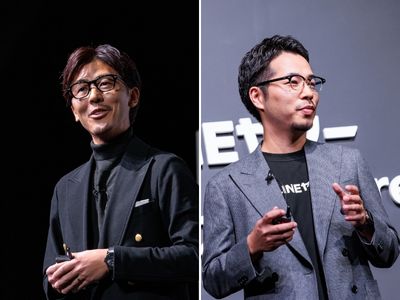

テクニカルディレクションの認知拡大・地位向上に向けて

──BASSDRUM参画のタイミングでTDAを設立された背景もお聞かせください。

テクニカルディレクターは最新のテクノロジーについて幅広く網羅するのが理想ですが、技術者も人間ですので、日進月歩で進化を続けるテクノロジーにキャッチアップするにも限界がありますし、得意/不得意な分野の偏りはどうしても出てきてしまいます。つまり、複数人でチームとして対応することが重要で、BASSDRUMとしては各技術分野のプロフェッショナルが集まってくる場所にしていきたいわけです。ですが、現状「テクニカルディレクション」「テクニカルディレクター」という言葉は、広告業界はまだしも他の業界では全然知名度がありません。BASSDRUMという会社以上に、「テクニカルディレクション」という言葉を広げていかなければいけない、公共性のある言葉にしていかなければならないということで、BASSDRUMの事業活動とは切り分け、一般社団法人として活動をスタートすることになりました。基本的には紹介制での入会になっており、現在200人弱のメンバーがいます。

──テクノロジーを活用する事業主側、ディレクションを依頼する側もテクニカルディレクションについて認識する必要があるでしょうか?

そうですね。「この技術を使って、こんなことがしたいです」という依頼の仕方をされることもあるのですが、これは我々とは認識のズレがあります。企業側で特定の課題や目的があるのは当然として、たとえば「VRを使って何かできませんか?」と言われるのは少し違うんです。なぜなら、VRよりももっと良い手段があるかもしれないし、そもそも一番良いのは新しく何かを開発せずとも解決できる案ですよね。技術を知っているからこそ、「技術を使わなくても済む選択肢も含めて解決策を考えられる」という点がポイントで、テクノロジーの領域には開発・実装だけでなく、「課題解決・目的の実現に向けて一緒に手立てを考える、最善策を判断する仕事」もあるということを、啓蒙していきたいですね。

──現在TDAでは、どのような活動をされているのですか?

TDAでは、「テクニカルディレクターのスキルおよび知識の維持・向上」「テクニカルディレクションの社会認知拡大」「後進育成」の3つのミッションを定めています。活動のメインとなっているのは、テクニカルディレクター同士のコミュニティの運営です。たとえば、後進育成も兼ねて、最新の技術や最近担当したプロジェクトを共有する会を月に1回開催したり、テクニカルディレクター同士が相談・情報共有できる場(Slack)を運営したりしています。また、テクニカルディレクションに関する広報活動として、SNS発信や記事執筆もしています。

──2020年12月にTDAを立ち上げられて、テクニカルディレクションの認知度が高まっている手応えはありますか?

こと広告業界に関して言うと、かなり高まってきているように感じています。たとえば、見積もりに「テクニカルディレクション費一式」と書いてはねられることも、最近ではほとんどなくなってきました。それまでは制作費に含めるしかないことが多かったのですが、制作費とは別ものであるという認識が浸透してきているように思います。

また、何かしらのプロジェクトが始まるとき、テクニカルディレクターが最初からミーティングに入る形が基本になってきました。実際に博報堂の推進プロジェクトチーム「hakuhodo DXD」にBASSDRUMがアドバイザリーとして入っており、何か新しく作るときにはテクニカルディレクションが必要であるという前提が広告業界では当たり前になりつつあると思います。