視点1 ターゲットは既知の1人に絞る

多くのオーディエンスを前にプレゼンテーションを行う場合に陥りやすいのが、多くの人に伝えようとするあまりに、内容が凡庸になってしまうことです。特に多人数を相手にする場合、すべての人に受け入れられようという発想を捨てることをお勧めします。

たとえば、オープンなカンファレンスなどでのプレゼンテーションを実施する場合、私は新規の取引先ではなく、特定の既知のクライアント、しかもCMOやCDOなどの要職を務めている関係の深い「●●さん」をターゲットとして設定します。

多くの人に伝えるプレゼンテーションの場で、ターゲットを1人に絞るのか? また、新規のリード獲得などが期待される場で既知の方をターゲットにするのか? 目的に対して真逆のアプローチに感じられるかもしれません。しかし、これが、より多くの方に伝えるために、しかも新規の方にも受け入れられるために有効なアプローチなのです。

なぜならば、お付き合いのある方に評価いただけるように内容を考えるほうが、抱えている問題や、自分たちが提案できるベネフィットを解像度高く具体的に描けるからです。

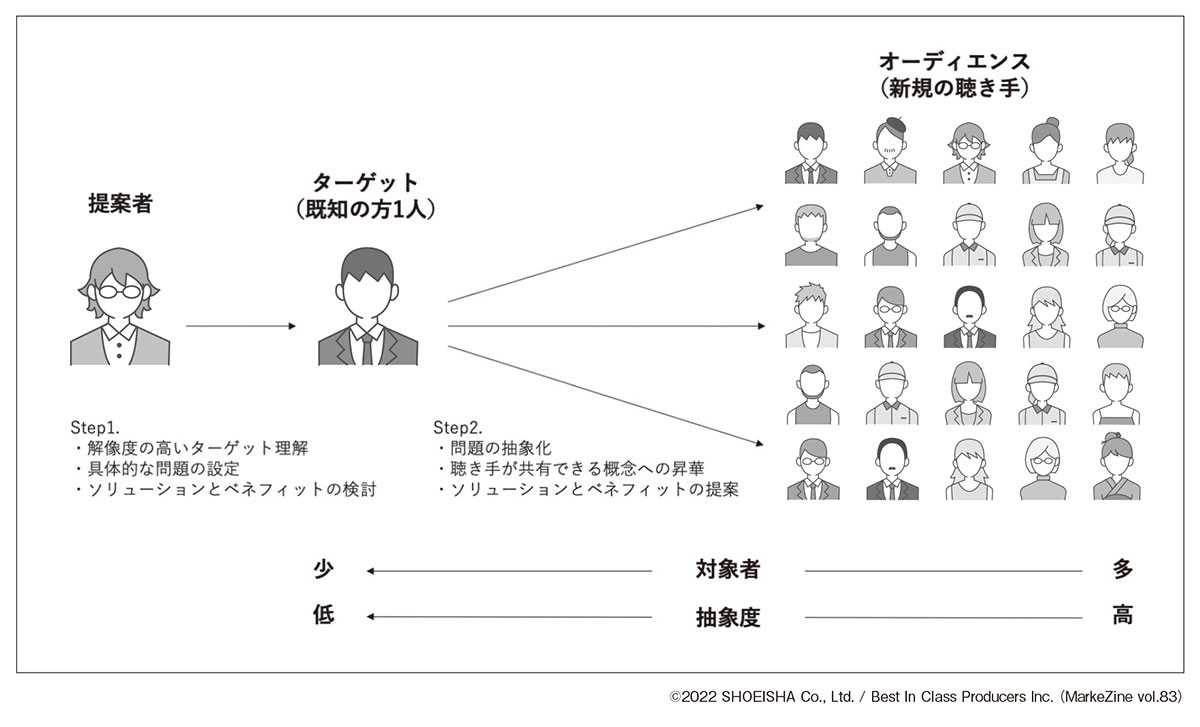

ただし、その対象者の具体的な問題をプレゼンテーションの場でお話しするわけにはいかないので、この解像度の高い具体例を、多くの人にも理解できるように抽象度を高めていくわけです。そうすると、会場全体で扱うことができる問題設定や共通の概念、問題解決のためのフレームワークなどをアウトプットすることができ、かつそこには共感が生まれます(図表1)。

もちろん、オープンなプレゼンテーションではなく、実商談のようなクローズドな場合は、オーディエンスの規模や目的に合わせて具体と抽象のレベルを適切にコントロールすることも大切です。

お気づきかもしれませんが、この方法はとてもマーケティング的です。特定のn=1を深く理解し、受容性の高いベネフィットを導き出すアプローチ。デザイン思考で言えばエクストリームユーザーが感じる価値を大衆化していく思考法と同じです。

ターゲットを1人に絞る、しかも新規ではなく既知の方に設定する。多くのオーディエンスに届けることを目的としたプレゼンテーションとは真逆のイメージかもしれませんが、1人に絞ることで具体的な問題から多くの人に受け入れられる共感性の高い問いの設定やベネフィットの提案ができるようになるのです。

視点2 そもそも、競争しない

ビジネスプレゼンの場の多くは、競争にさらされています。これは、裏を返すと、競争に乗っかった時点で一定の割合で勝てないという前提に立つことになります。ですが、どの企業にとっても、競争に参加せずにプレゼンテーションの目的を達成することが好ましい状態でしょう。

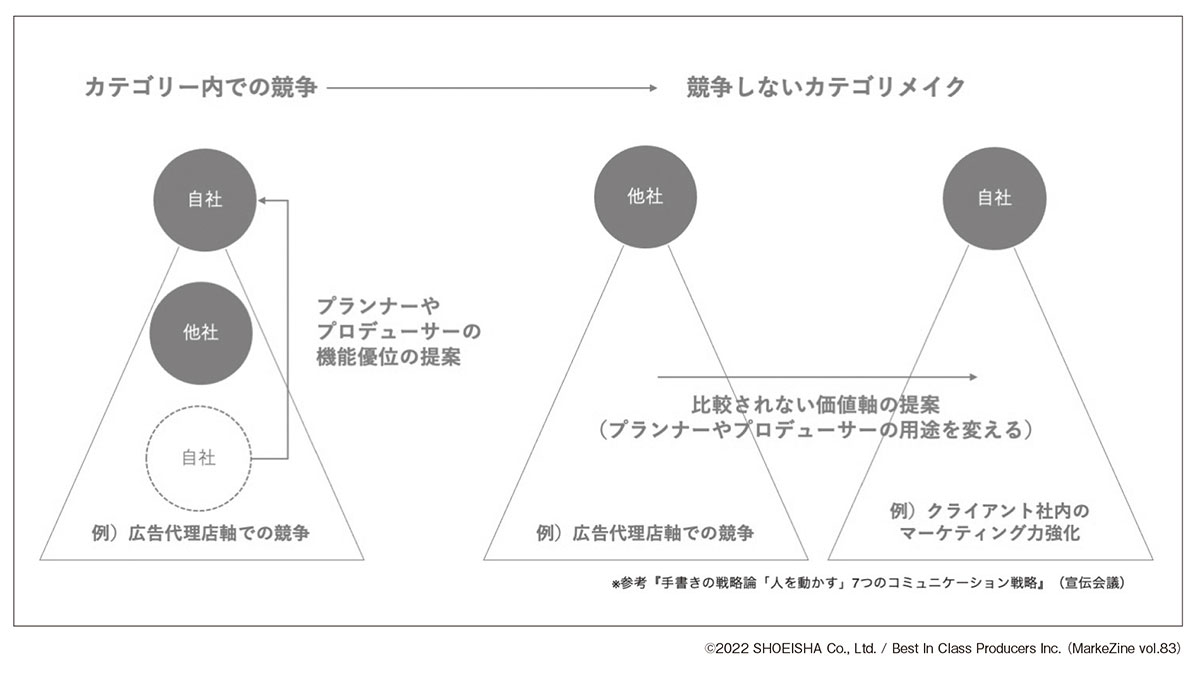

そのためには、競争しなくてもよい軸を立て、他社と同じ競争軸に乗らないように独自のポジショニングを明確にすることが重要です(図表2)。

たとえば、BICPでは、マーケティングの戦略プランニング、プロジェクトマネジメントという機能を提供しています。一見、この機能は、広告代理店と比較可能な競争軸にいるように感じられます。ところが、創業以来、広告代理店とのコンペが発生したことは一度もありません。理由は似たような機能を持ちながら、提案しているベネフィットを変えて、広告代理店と同じ競争軸に立たないようにしているからです。

BICPの場合、プランナーやプロデューサーの職能を、クライアント社内のマーケティング力の強化と伴走のためだけに提供すると決めています。よって、その真実性を担保するために、広告のセールスやキャンペーンなど広告代理店的なマネタイズモデルは放棄しています。結果、クライアントには「余計な売り込みはせずにマーケティングの専門性を自社のマーケティング力強化のためだけに使ってくれる広告代理店とは違うカテゴリーの伴走者」という独自の認識ができるわけです。

このように、競争にさらされない軸をつくることによって、オープンなプレゼンテーションの場では、他社と比較されない独自のポジションを提案することができます。さらには、クローズドなプレゼンテーションの場では、そもそもオンリーワンなので、比較検討されずにプレゼンテーションを回避して受注することができるわけです。実際にBICPは、実商談においての競合とのプレゼンテーションの場への参加は基本的にお断りしています。

既に対象サービスやプロダクトが決まっている場合、その縛りゆえにプレゼンテーションの場において独自性を提案することは簡単ではないかもしれません。しかし、プレゼンテーションには必ず聴き手がいますので、聴き手の頭の中に自社独自のポジショニングを作るにはどうしたらよいかを考える良い機会になります。もし、機能的に同質化し、違いをつくれないのだとすると、サービスやプロダクトの戦略自体を見直す良い機会にもなるでしょう。