共通言語1:誰に? 何を?どのように?

この共通言語はWho What Howとも呼ばれ、普遍性の高いフレームワークとして広く知られている。だが山口氏は「活用して成果を出せる人は非常に少ない」と指摘する。

「誰に?」とはつまり「顧客理解」だ。山口氏は顧客理解力を高める要素として「1.情報量」「2.情報の取得・整理の質」「3.解釈の深さと速さ」の3点を挙げる。

「1.情報量」は、デモグラフィックやサイコグラフィック、顧客ヒアリングなど顧客に関する情報量。「2.情報の取得・整理の質」とは、形式知として整理されている調査・分析手法で、書籍からでもある程度キャッチアップできる。「3.解釈の深さと速さ」は、自分とは異なる考えの相手を素直に肯定し理解する力であり、自分の価値観とは異質なコミュニティとどれだけ接触できたかに左右される。

この3点の掛け算で顧客理解の能力が伸びる。多くの場合は「情報量」と「解釈の深さと速さ」が欠けがちなので、顧客理解に課題を感じたらこの2点を意識するといいだろう。

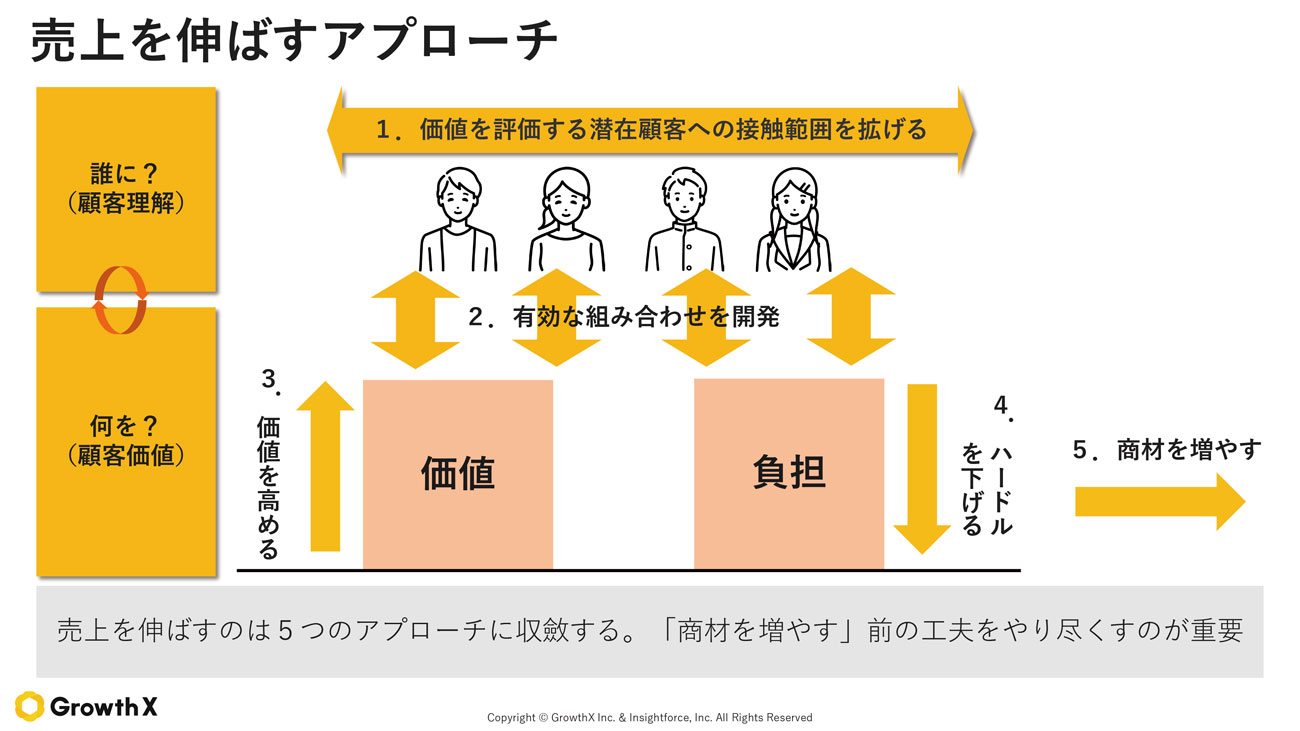

「何を?」とは「顧客価値」を指す。人がモノやサービスを買う際には、購入で得られそうな「価値」と、入手に費やす「負担」を天秤にかけて、買うか否かの判断をする。自社の商品・サービスにお金や時間を費やす人々が、どんな価値を期待し、負担を感じ、どんなバランスで選んでいるのか。これを深く理解しなければ、何をしても響かない。

「価値」は、物理的な価値と心理的な価値の総和で決まる。顧客によって商材に見出す価値は主観なので、価値を見出す顧客はどんな人なのか? の理解が重要になる。さらに、顧客にとっての負担も主観的なもので、価格だけでなく支払い方法や取り扱い店舗や見つけやすい棚の場所の確保なども、負担を下げる方法論になる。

顧客理解と価値を解説した上で、山口氏は「売上を伸ばすアプローチは大きく次の5つしかない」と語る。

- 価値を評価する潜在顧客への接触範囲を広げる

- 有効な組み合わせを開発する(新たな顧客戦略の開発)

- 価値を高める

- 負担(ハードル)を下げる

- 商材を増やす(業態を増やす)

山口氏が強調するのは「5番目に安易に着手しないこと」だ。商材を1つ増やすと、新規商材に人もお金も割かれる。すると既存商材へのリソースや意識が減って、結果全体的な売上が伸び悩むことが多い。商材を増やしたくなるが、まずは1~4のアプローチをやり尽くしてから5番目の商材追加に手を出す順番が重要だ。

アプローチ2の「誰に?」と「何を?」の組み合わせパターンが「顧客戦略」だ。1つの商材でも異なる価値を感じる層がいることを知り、それぞれに合わせて、適切な施策を展開する必要がある。この施策が「どのように?」だ。一般に4P施策(Product、Price、Promotion、Place)を指す。施策は選択肢が増え続け、知識・スキルが細分化し続けている。

マーケティングチーム組成時の落とし穴

マーケティングを強化する際に、施策ごとに専門性が高い人材を採用したり外注したりしてチームを作ることが多い。その際に2つの落とし穴があると山口氏は語る。

1つ目の落とし穴は、各施策の専門家が顧客理解(誰に)と顧客価値(何を)の整理・共有がうまいとは限らないことだ。顧客理解と顧客価値の整理が弱いと、顧客戦略のパターンを作れず、成果が行き詰まってから打開できない。チーム組成の際、「誰に?」「何を?」をしっかり理解して整理できる人材がいるかを意識することが必要だ。

2つ目の落とし穴は、4P施策投資の全体最適化ができないこと。個別施策の専門性が高い人が、事業の状況を俯瞰して最適な施策を選べるとは限らない。また、事業にとってベストな選択をすると、自分の専門性とは異なる領域で、仕事を失う可能性もあるという構造的な難しさもある。そのため事業会社側は、俯瞰して最適配分するという目線を持つ必要がある。

では企業は人材をどこまで内製化し、どこから外注するといいだろうか。山口氏は「マーケティングにおけるOSとアプリケーションの違い」という視点を提示する。

OSとは、マーケティングに関わるすべての人が理解し、使いこなすべき基本的な領域で、「誰に?」「何を?」の領域と、「どのように?」の概要部分までが該当する。その先の施策の細部の実行ノウハウについては、アプリケーションと位置づけ、それを担当する専門家との協働を考えるべき領域とする。そして事業会社が内製化すべきは「マーケティング思考=OSの人材」だと山口氏は言う。