プロモーションの浸透度を高める「三段階」の設計

──プラットフォームを横断して広げるために行った設計をより詳しく教えてください。

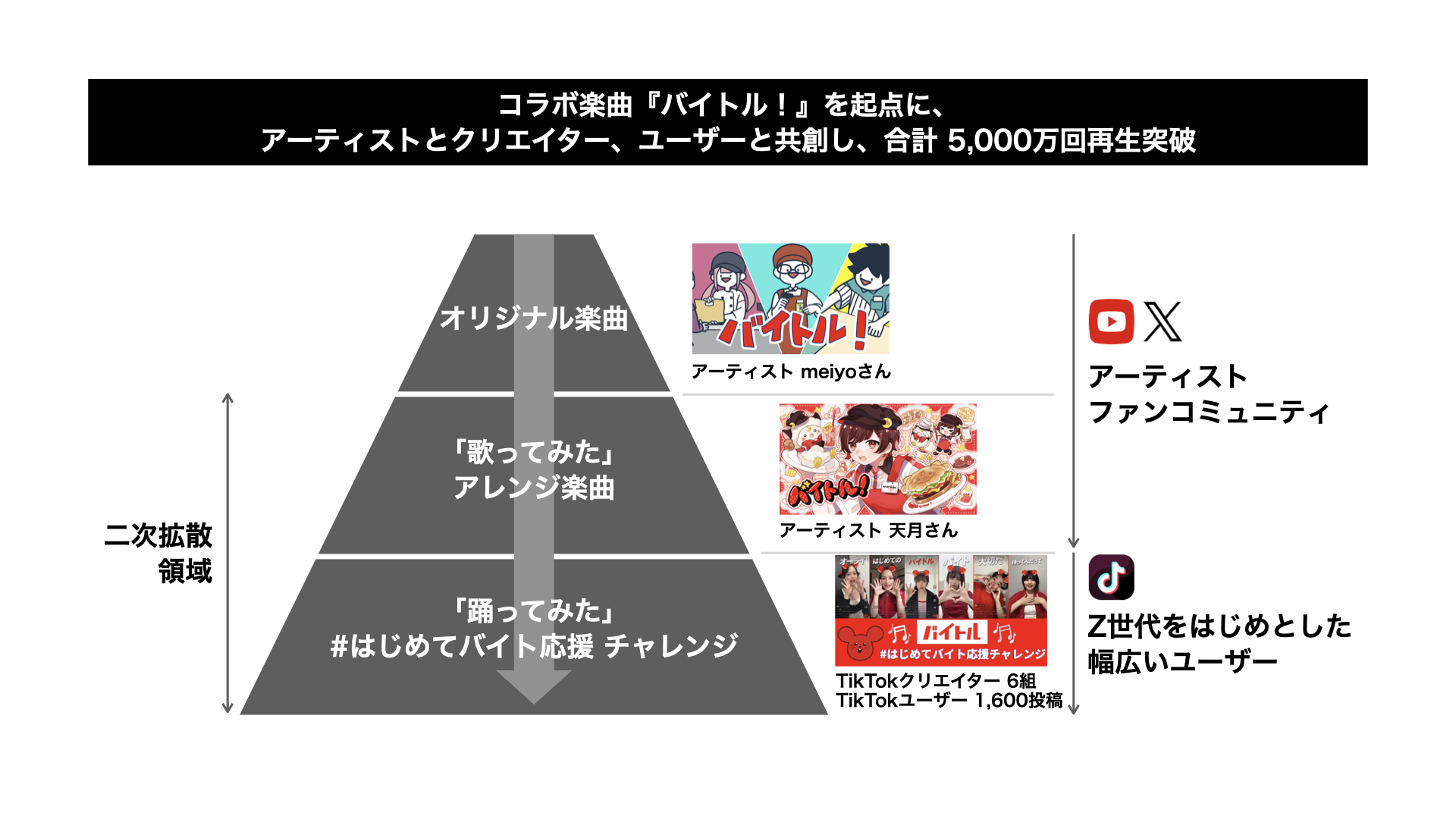

余頃:第一段階としてオリジナル楽曲の制作・発信を行い、第二に「歌ってみた」の動画で界隈内にて拡散し、第三にユーザーに近い存在である一般クリエイターによる「踊ってみた」チャレンジを促進しました。先述の通りに共創したオリジナル楽曲を起点として、二次拡散でより広く届けるという流れです。

余頃:この設計はユーザーによる二次拡散に任せる領域が広いため、企業側ではコントロールできないことも多くあります。一方で、効果が出れば広告費をかけた分以上の人にリーチができるという特徴もあります。二次拡散の仕組みを上手く使うことで、賢いマーケティング投資ができることが今回で非常に良くわかりました。

──結果が予測しにくいと、リスクヘッジの大変さや、社内合意をとることへの難しさなどもあったのではないでしょうか?

播田:おっしゃる通り、コントロールできない部分が大きかったためリスクヘッジは必須でした。TikTokで行った「踊ってみた」のハッシュタグチャレンジは、ピラミッド二段目の「歌ってみた」でUGCが創出できなかった際のリスクヘッジとしての役割もありました。加えて、界隈やクリエイターの作り上げたファンとの空気感を壊さないように、企業側からの要望はできるだけ調整するように気をつけました。

なぜなら、界隈はその周辺にあるコンテンツやその世界観を理解し合い、共通認識を持って楽しむという“オタク感”があるからこそ盛り上がります。もしそこに、企業がカルチャーを詳しく知らないままコンテンツを出してしまえば、ユーザーが離れてしまい総スカンになってしまうといったことも起こりかねません。

社内合意に関しては、当社のフィロソフィーである「ユーザーファースト」を起点にした施策ということもあり反対されることはありませんでした。

余頃:ユーザーファーストの思考がディップ様に強く根付いていると思う瞬間は幾度もありました。我々の提案に対して「ユーザーがクリックするモチベーションは何か」「ユーザージャーニーはどうなっているのか」といったフィードバックを何度もいただき、ユーザーファーストの考え方は最後までブレずに進行させていただきました。

播田:施策設計を代理店任せにしないことも重要だと思います。私もプロジェクト開始当初は、SNSプロモーションにはまったく詳しくありませんでした。ですが、自分自身でも情報をインプットし続けたことで、SNSプロモーションの今について理解してワンメディアさんと議論できたことは施策の成功要因だと考えています。

一般への拡散に最適な“界隈”からアーティストを選定

──クリエイターとはどのように共創していきましたか。

余頃:まずUGCで二次拡散、三次拡散を行っていくために、どのコミュニティ・界隈へプロモーションすると熱量高く拡散がされるかに重点を置いて考えました。

というのも、ターゲットである若年層・学生の中でも趣味嗜好によって様々な「界隈」があります。ボカロ系やVTuber系などの中でも細かく枝分かれしているため、バイトルというブランドに最適な界隈およびアーティストの見極めを行いました。

播田:結果、シンガーソングライターのmeiyoさんに歌を作っていただき、そのMVがリリースされた2日後に歌い手の天月さんから「歌ってみた」動画を投稿していただきました。meiyoさんは、これまでも作曲された多くの曲がバズっていて、コミュニティの方にも一般視聴者にも受け入れられやすいという特徴がありアサインに至りました。

森:meiyoさんにブリーフィングを行う際には、「はじめてバイトはバイトル」を歌詞のサビに入れるという条件を提示しました。当初は難しい条件だと思っていましたが、meiyoさんは元々SNSにおいてユーザーの気持ちを取り入れる曲作りが非常に得意だったこともあり、ブランド要素とユーザーの共感両方を取り入れた楽曲を制作することができました。

一方、天月さんはチャンネル登録者が197万人以上で「歌ってみた」動画でも代表格の方です。今回の「歌ってみた」動画もmeiyoさんのオリジナル動画と同じ位の再生回数に達している人気ぶりでした。