「いい商品なのに売れない」のはなぜか?

MZ:企業の視点でどれだけいい商品だと思っていても、どんな顧客が何に価値を見出すかをわかっていないと、訴求のポイントや伝える相手がずれてしまうのですね。

西口:そうですね。これまで私も「いい商品なのに売れないのはなぜか。どうしたらいいか」という相談を多く受けてきました。売れない理由には、大きく次の2つが考えられます。

(1)自分たちが信じて伝えている便益と独自性に、顧客が価値を見出していない

(2)価値を作り得る便益と独自性を、それを必要とする顧客に伝えきれていない

(『マーケティングを学んだけれど、どう使えばいいかわからない人へ』p83より改変)

西口:特に(1)は、企業の“思い込み”ともいえます。たとえば「世界最小の腕時計」は独自性かもしれませんが、便益は何か、それを求めるのはどんな人なのかがわからなければ、売れないでしょう。WHOとWHATの間に成立する価値がわからないということは、自社のプロダクトが何を提案しているのかもつかめていない状態です。

MZ:でも、いい商品だと思って開発・販売しているから、それが思い込みだと気づくのは難しそうです。

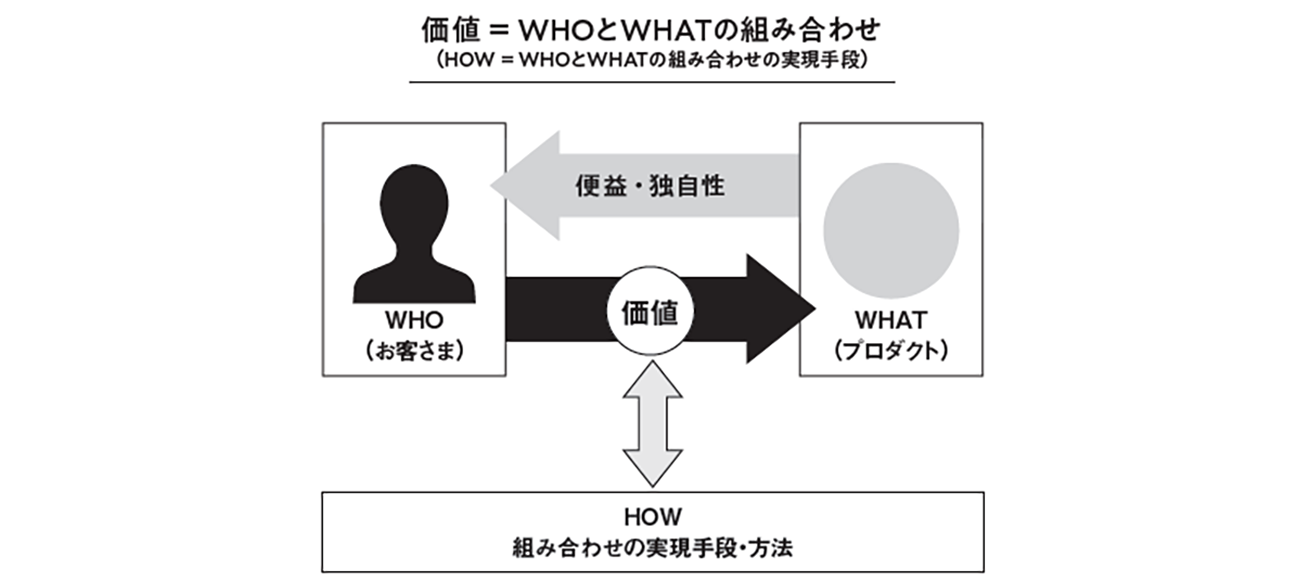

西口:そうかもしれません。どうしても「売り方がよくないのでは」「違う手法、違う訴求点で売ってみよう」といった施策の話、つまりHOWに原因を求めがちです。しかし、HOWは「WHOとWHATの組み合わせを実現する手段」なので、WHOとWHATが明確になっていないのにHOWを模索しても意味がありません。潜在的なニーズがない人に対して、あるいは全然響かない観点でアプローチしてしまったり、流行りの手法に振り回されたりして、無駄なコストや労力をかけることにつながります。

「ヤクルト1000」がたどり着いた潜在的な顧客群

MZ:では、(2)はどういうことでしょうか?

西口:(2)は、届けるべき人に届いていないから売れない状態です。潜在的な顧客がどこにいるのかがわかれば、その方々に向けて便益と独自性をしっかり訴求することで売れていくでしょう。

潜在的な顧客に知られた途端に一気に売れた好例だと思うのは、2022年に大ヒットしたヤクルト本社の「Yakult(ヤクルト)1000」「Y1000」です。研究に裏打ちされたストレス緩和や睡眠の質の向上を実現する商品ですが、ヤクルトレディの丁寧な説明を草の根的に続けた結果ネットの口コミに火が付き、テレビ番組での紹介なども後押しとなって爆発的な売れ行きにつながりました。

これまで睡眠に悩む人にとって、医薬品などが解決策の選択肢にあったと思いますが、飲料で解決する発想はなかったのではないでしょうか。商品の評判を地道に可視化したことで、潜在的な多数の顧客にたどり着いた例ですね。

MZ:顧客がどんな人か、どこにいるのかがわかれば、的確な伝え方や売る工夫もできるわけですね。

西口:もう一つ有名な例を挙げると、日清食品が「カップヌードル」を米国で発売する際、ヌードルではなく“ヌードル入りスープ”として売り出すことで受け入れられた、という話があります。現地にはあのような形で麺を食べる文化がなかったため、日本と同じように麺として売り出していたら苦戦したかもしれません。顧客をよく理解していたから取れた戦略だと思います。

.jpg)