リード獲得を主語にした議論がいけない理由

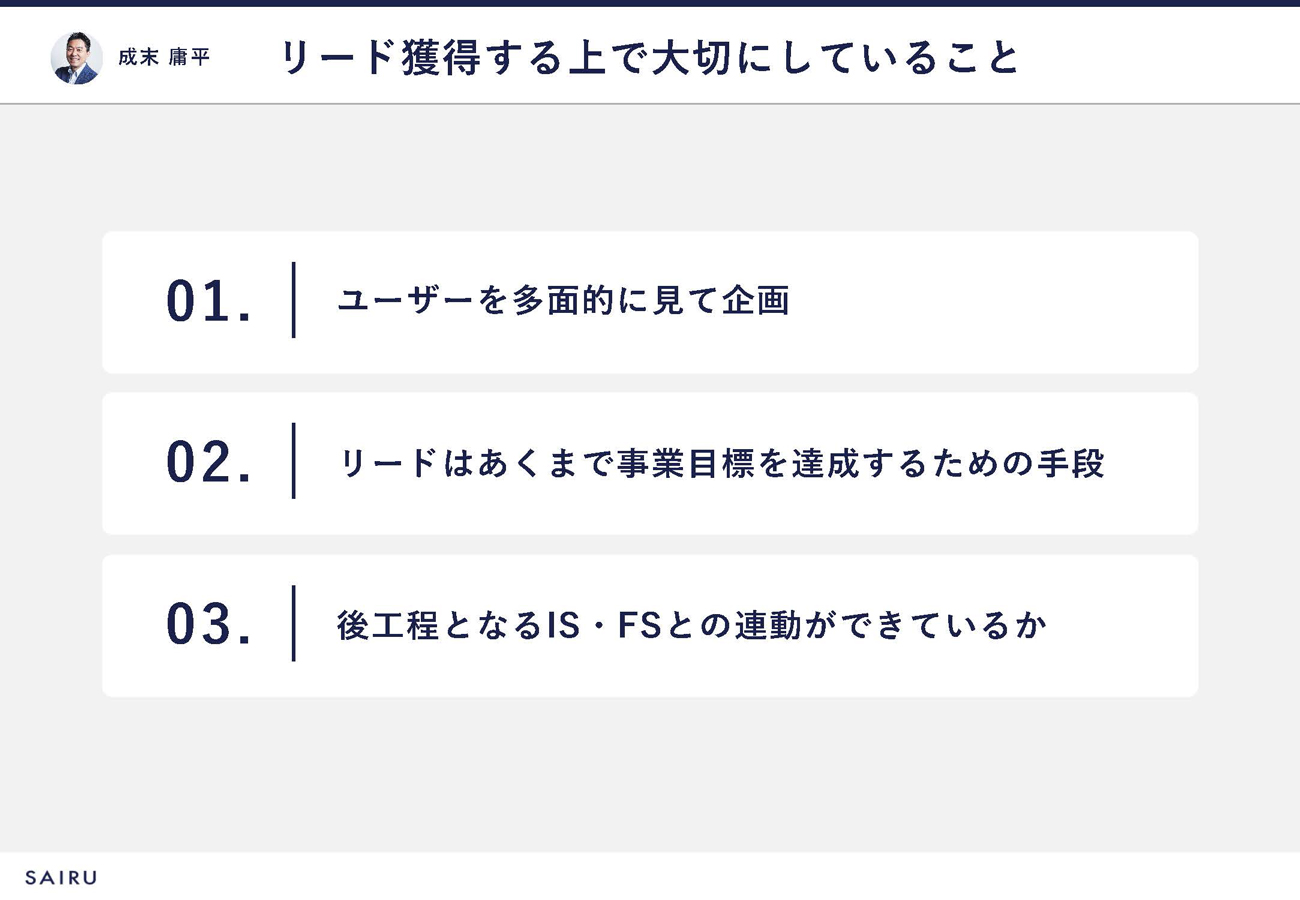

一方マネーフォワードの成末氏がリード獲得する上で大切にしていることとして挙げたのは「ユーザーを多面的に見て企画」「リードはあくまで事業目標を達成するための手段」「後工程となるIS(インサイドセールス)やFS(フィールドセールス)との連動ができているか」の3つだ。

1つ目の「ユーザーを多面的に見て企画」に関しては、日商エレクトロニクスと同様、マーケターが直接顧客と会話する機会を設けているそうだ。また、マネーフォワードは主に経理部門と向き合う商材を展開しているため、社内の経理担当はもちろん税理士を含めて様々なステークホルダーが普段考えていることを吸収するようにしているという。

そして残りの「リードはあくまで事業目標を達成するための手段」「後工程となるISやFSとの連動ができているか」については次のように説明する。

「他の部門のメンバーと会話するときは、リード獲得を主語にしないよう気をつけています。たとえばマーケティングチームで掲げている目標を達成していても、後工程のチームが目標に到達していなかったら、上手くいったとは言えないと思うからです」(成末氏)

成末氏は、「たとえば展示会に出展する場合、自分が接客したお客様がその後どのような行動を起こすのかは意識する必要がある」と語った。その場で名刺を獲得するのがゴールではなく、その先の行動を見据えたコミュニケーションをするというのは一見当たり前に見えるが、リード獲得が主目的になると疎かになりやすく注意が必要なのだ。

これを聞いた才流栗原氏は「当社に相談される企業様の中にも、マーケティンチームがリード数だけを追っている結果、リード数は増えているけれども商談や受注につながっていない、もしくはターゲットとなるお客様からの受注はないといったケースが多く見られる」と語った。また、このような課題は「マーケティング組織を立ち上げて1年以内の企業でよく起こる」という。BtoBマーケターは、フェーズに関わらず商談や受注につながるか常に逆算することを肝に銘じたい。

オウンドメディアによる発信で、リード獲得につなげる

続いて語られたのは、両社が現在力を入れているリード獲得施策について。日商エレクトロニクスの近藤氏は「現在は市場認知、メーカーリレーション強化によるターゲット顧客の獲得に力を入れている」とし、具体的な施策として「オウンドメディアでのエンジニアによる技術ブログ」と「メーカーとの積極的な共同マーケティング戦略」を挙げた。

「当社の強みはエンジニアにあります。そのためエンジニアがしっかりお客様に見える状態であることが重要です。初めてお会いするお客様に『ブログ見てますよ、〇〇さん』と声をかけていただき、そこから案件化することが多々あります」(近藤氏)

また、日商エレクトロニクスではメーカーとの共催セミナーにも注力。同社がメーカーに対して何ができるのかをしっかりアピールすることでリード獲得や案件創出につなげているという。その他にもメーカーの営業担当に直接メルマガを送る、クライアントのSlackやTeamsに参加するなど、積極的なコミュニケーションを心掛けているという。