1つの正解を求めるがゆえに、誤った意思決定をしてしまう

ここで改めて強調したいのは、先に列挙したような対立構造は本当に「対立」なのか、つまり「片方が正しくて片方が間違っている」という捉え方でよいのか、という点です。たしかに「浸透率かロイヤルティか」と二者択一で聞かれれば、成長のメインドライバーは浸透率だという答え方になります。しかし、そもそも「AかBか」という問題設定の仕方でよいのでしょうか?

マーケターは受け持つ業務範囲が広く、日々の業務は多忙を極めますから、「とりあえずこの考え方をしておけばOK」という“正解”を求めたい気持ちはよくわかります。しかし、それだと誤った二分法に陥る可能性も出てきます。

たとえば、カテゴリーやブランドの成長段階によって、効果の高いアプローチと効果の低いアプローチが分かれることをご存じですか?

カテゴリーごとの場合分け:態度変容モデルは関与度次第

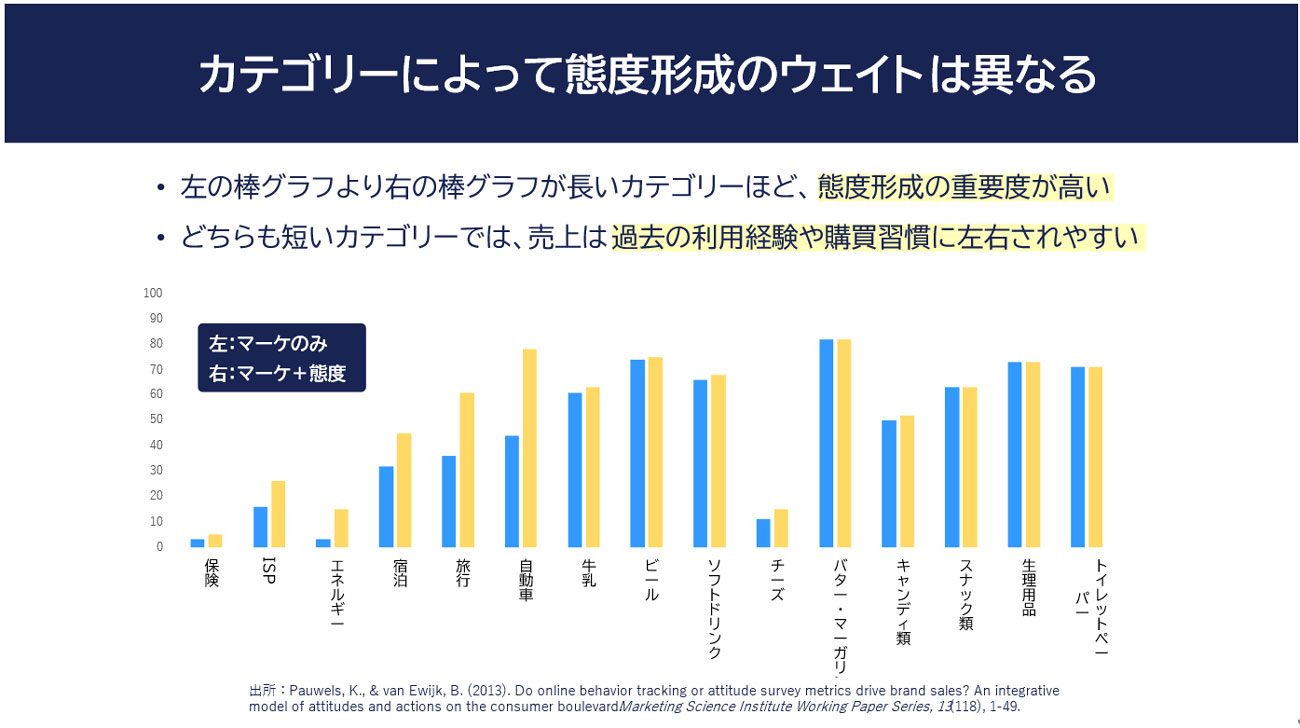

従来のマーケティングでは、とかく「態度形成が大事だ」「態度的ロイヤルティが行動的ロイヤルティを生み出す」などと言われますが、態度形成の重要度はカテゴリーによって大きく異なります。

下図はPauwels & van Ewijk(2013)のデータから作成したものですが、自動車や旅行、宿泊、エネルギーなどの高関与カテゴリーでは、確かに態度形成のウェイトが比較的大きいことが見て取れます。一方、消費財ではマーケティングの規模やこれまでの購買習慣の影響が強く、態度形成によるインクリメンタルなリフトはあまり確認できません。

ただし消費財にも強弱があります。バター・マーガリン類、ビール、ソフトドリンク、生理用品、トイレットペーパーなどはマーケティング次第なカテゴリーである一方、チーズはほぼ利用習慣で決まるカテゴリーと言えるでしょう。

このように、態度形成の効果もカテゴリーごとに違うので一概には言えません。このあたりを混同すると、「あるカテゴリーでうまくいったやり方が別のカテゴリーでは逆効果」「大きなブランドでうまくいったやり方が小さなブランドでは通じない」といった落とし穴に陥る可能性が高まります。

成長段階による場合分け:シェアにより成長の源泉は異なる

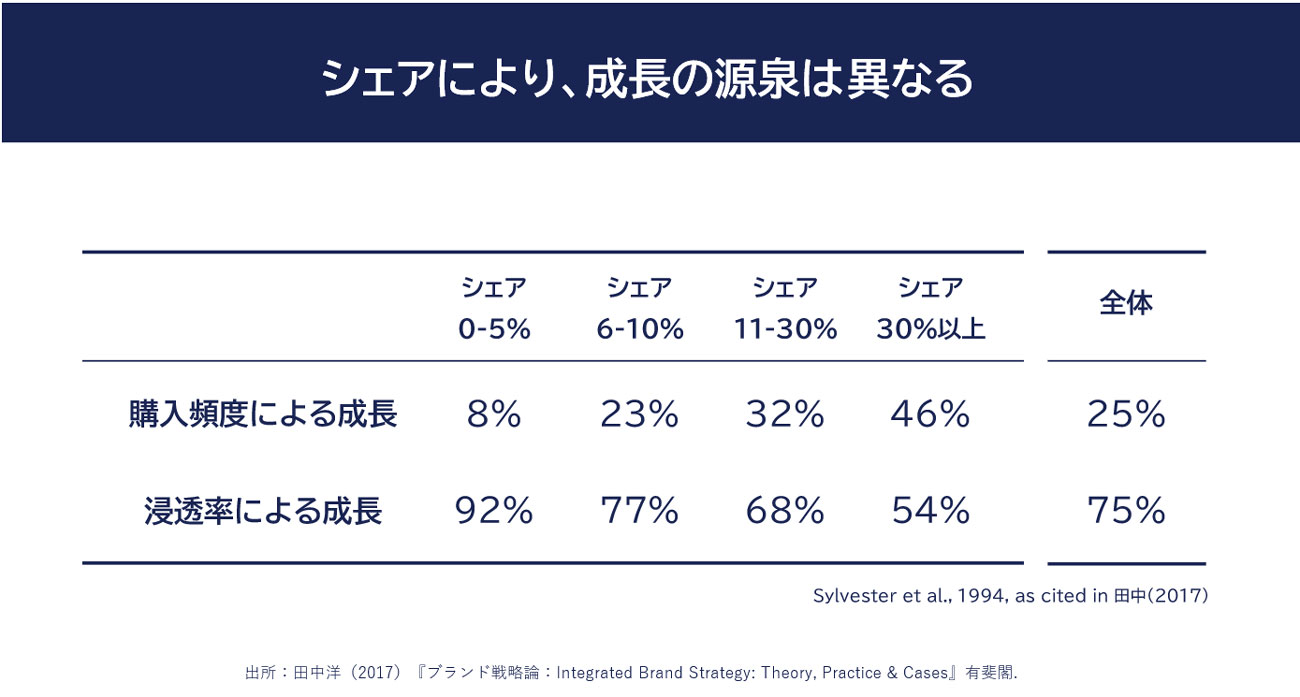

カテゴリーによる違いに加えて、ブランドの成長段階によっても効果的なアプローチは変わってきます。

次の表を見てください。これは中央大学名誉教授の田中洋先生の著書『ブランド戦略論』(有斐閣)で引用されているデータですが、まずシェアが小さなうちは浸透率の影響が極めて大きいことがわかります(田中, 2017)。そしてブランドが成長するにつれて、相対的にロイヤルティ(購入頻度)の影響が高くなっていく様子が見て取れます。

他の研究でも同様の傾向は確認されているのですが(Baldinger et al., 2002; Binet & Field, 2018)、要するに、ブランドの成長段階に合わせて浸透率とロイヤルティのバランスを取ることが求められるのです。たとえば大きなブランドであれば、ある程度の予算をロイヤルティ施策に振り分ける意味もあるでしょう。

ダメ押しで注意したいのは、「大きなブランドがロイヤルティ施策に取り組んでいる」からといって、「小さなブランドも同じことをすれば大きくなれる」わけではないということです。マーケティング系の書籍やメディアでは、よく有名ブランドのファンマーケティング事例が紹介されていますが、大きなブランドが既存顧客向けの施策で成果を出せるのは顧客基盤が大きいから(浸透率が高いから)です。

どういうことかというと、冒頭で紹介した負の二項分布を思い出してほしいのですが、分布の右端に目を向けると、購入頻度や利用額の高い一部の既存顧客もたしかにいるわけです。本来、こうした優良顧客は数が極めて少なく、狙って育てることも難しいのですが、顧客基盤の拡大に伴い一定割合で出現します(消費財だとおよそ2%程度という印象です)。 つまり、大きなブランドほど絶対数が多くなるので、「ビジネスとして成り立つ」わけですね。

しかし、小さなブランドではそうはいきません。そもそもロイヤルティ施策とは、既存顧客からプラスアルファの行動を引き出す施策です。従って、まずは負の二項分布の左側に着目し、未顧客の獲得に重点を置いて顧客基盤を広げるのが先だと考えます。

大きなブランドで成功したフレームワークを、小さなブランドにあてはめてもうまくいかないケースがあるのも同じ理由です。あくまで私個人の意見ですが、「ブランドの成長にはロイヤル客が大事だ」「長期育成が必要だ」と言っているのは大企業出身の方に多い印象です。

上述の通り、大きなブランドならロイヤルティ施策もワークしますし、効果も実感しやすいでしょう。けれども、顧客の維持・育成にしろ、ファンマーケにしろ、大きなブランドで何回か成功事例があるからといって、必ずしも「他のブランドにもあてはまる一般法則」になるとは限りません。一般化とはそういうことではないのです。

【参加無料&要登録】リアルイベント「MarkeZine Day」に芹澤さんが登壇します! お席に限りがありますので、関心ある方はお早めに登録下さい!

『戦略ごっこ』著者 芹澤氏が解く、マーケターの無意識の「既成概念 」 STP?差別化? 鵜呑みにしていた「定石」の真実を知る40分