テクノロジー化の進まない定性調査

2000年代に入り、マーケティングリサーチ業界は急激にテクノロジー化が進みました。インターネットリサーチ(定量調査)から始まり、直近ではビッグデータと表現される多種多様なデータが集められるようになり、日々進化しています。それに対して定性調査はというと、対象者のリクルート方法はインターネットリサーチ(定量調査)と同様に進歩があったものの、インタビューそのものやレポート作成などの分析工程は大きな変化が現状ありません。

なぜ定性調査ではテクノロジー化が進まなかったのか? その理由は、定性調査は「定型化・標準化と相性が悪い」という点が挙げられます。

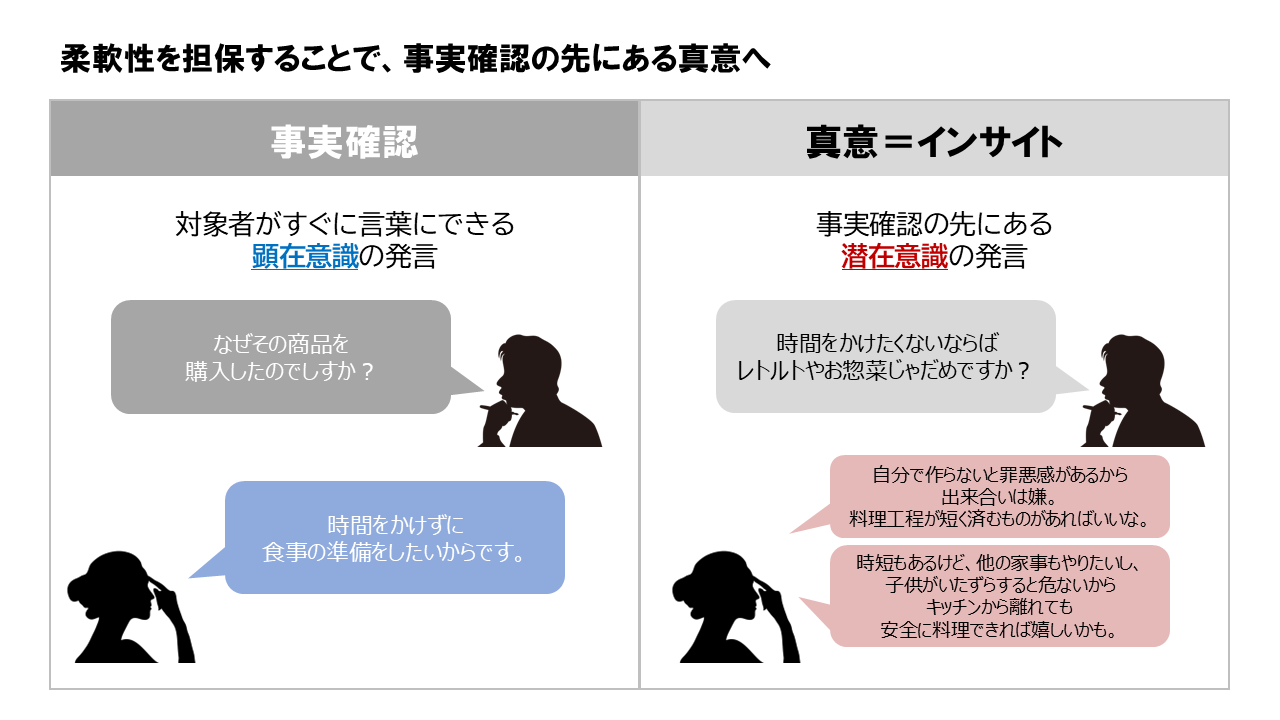

たとえば、とある食品についてのインタビューで、対象者に「なぜその商品を購入したのですか?」と投げかけたとします。すると、対象者からは「時間をかけずに食事の準備がしたいからです。」と返答が返ってきました。しかし、これだけでは事実確認にすぎません。

そこからさらに「時間をかけたくないならば、レトルトやお惣菜じゃだめですか?」と深掘りすると、「自分で作らないと罪悪感があるからでき合いは嫌。料理工程が短く済むものがあればいいな。」や「時短もあるけど、他の家事もやりたいし、子どもがいたずらすると危ないからキッチンから離れても安全に料理できれば嬉しいかも。」など事実確認の先にある発言を引き出すことができました。これこそ、柔軟に会話の進行を調整できる定性調査だからこそ出すことができた「真意=インサイト」なのです。

柔軟性を排除し、定型化・標準化すればするほど、真意にたどり着かずその前の事実確認で終わってしまう可能性が高まります。事実確認までしかたどり着かないのであれば、それこそインターネットリサーチ(定量調査)で十分で、むしろその方が多くのサンプルを確保できて有意義な結果が得られるかもしれません。

真意にたどり着くためには、柔軟性を担保することこそが重要なポイントなのです。だからこそインタビュアーはインタビューや分析においてテクノロジー化(=定型化・標準化)に積極的になれず、現在に至っています。

生成AIの登場が「定性調査」に与える影響

定性調査は真意にたどり着くための柔軟性を残すため、定型化・標準化が求められるテクノロジー化に後ろ向きでしたが、それとは別に、効率化をしたいとはずっと思っていました。定性調査は非構造の言語データを扱う以上、分析工程に非常に手間がかかります。さらに定型化・標準化が難しいことは定性調査関連の技術習得に時間がかかるということでもあり、対応できるリサーチャーの育成に時間がかかる状況が続いていました。

そんな状況が続く中、2022年にChatGPTを始めとする生成AIが流行となりました。実際に使用してみると、皆さんご存じの通りとても便利で、会話のように毎回別の返答が返ってきます。これなら定型化・標準化されない、テクノロジー化による効率化が可能なのではないか? という期待を感じずにはいられませんでした。

定性調査における生成AIの活用は、本番インタビュー前のシミュレーション、壁打ち相手として始まりました。多くのインタビュアーが現在もこういった形で生成AIを活用していると思いますが、インテージグループでは本来の悩みであった効率化のための取り組みを始めることにしました。

ただし、インタビュー前のシミュレーション相手としての活用は確かに手軽で便利ですが、そこまでの効率化にはつながっていません。なぜならば定性調査において最も時間が必要とされるのはインタビュー後の分析工程だからです。特に「レポート」の作成には多くの時間が必要となります。あえて柔軟性を残したまま行われるインタビューが、想定通りに進むわけもなく、事前の仮説とはまったく違った結論になることも日常茶飯事です。それを「レポート」としてまとめるとなると、定型化・標準化の難しい対応が毎回求められることになるのです。