ブランド強化を図るアーバンリサーチ

外出の機会が減ったコロナ禍は、アパレルの小売市場にとって売上が落ち込み厳しい時期となった。しかしそれは、アーバンリサーチにとっては変化を目指すきっかけにもなったという。どのような変化を目指しているのか、同社デジタル事業部の小野田和晃氏が語る。

「コロナ禍の経験から、これまでとは違う事業のやり方をする必要があると気付き、“ブランド力”を強化していくことにしました」(小野田氏)

取り組みの一環として、たとえば「new basic」というコンセプトを掲げ、京都店を大幅にリニューアルした。また、大阪・関西万博に出店し、肉まんで有名な551HORAIとコラボしたアパレルの販売をするなど、多様なブランドやコンテンツを通じてブランド強化に取り組んでいる。

AIでブランドの価値を紐解く

アーバンリサーチは、ブランド強化のために、まずは自社の価値の源泉はどこにあるのかを紐解くことにした。分析をリードしたプレイドのAIチーム「Data Mind」鈴木氏は次のように語る。

「生成AIの進化により、従来難しかった写真や動画、長文の自然言語といった非構造言語からも、意味や曖昧なニュアンスを捉えることができるようになってきました。それにより、ブランドやユーザーの様々なコンテクストをより把握することが可能となります」(鈴木氏)

ここでのコンテクストとは、顧客がブランドやその商品を“選びたくなる情報”を指す。「なんとなく一番いい気がする」「今のスタイルや性格に合う」など、どういう文脈(意図や背景、前後関係など)あるいは状態にあることによって購入に至ったのかを探っていく。そしてそのコンテクストから、ブランドの価値となる独自性、競合との差別化を浮き上がらせていくわけだ。なかでもロイヤルユーザーのコンテクストは、ブランドにとっても重要な資産だと認識し、重要視している。

「コンテクストは、マーケティング用語で言うと、インテントとカテゴリーエントリーポイントの掛け合わせと捉えるとイメージしやすいかと思います。そこからアーバンリサーチのコアな価値を捉えられたらと考えました」(鈴木氏)

生成AIが横串でのデータ分析で導き出すコンテクスト

コンテクストはどのようにして捉えられるのだろうか。池田氏が2人に問う。

定量調査の結果、購入頻度や購入金額といった顧客データ、どのような検索ワードで流入しているか、商品の画像、広告などのデータを生成AIで横断的に分析していったという。

「定量調査や顧客分析は以前から行っていましたが、それらを横断して分析するのはとても膨大な作業になってしまうため、人力での実行は現実的ではありません。しかし、ブランド強化には必要だと考えていたので、プレイドさんから生成AIを活用した分析の提案をいただいた際には、『ぜひやりましょう』とお願いしました」(小野田氏)

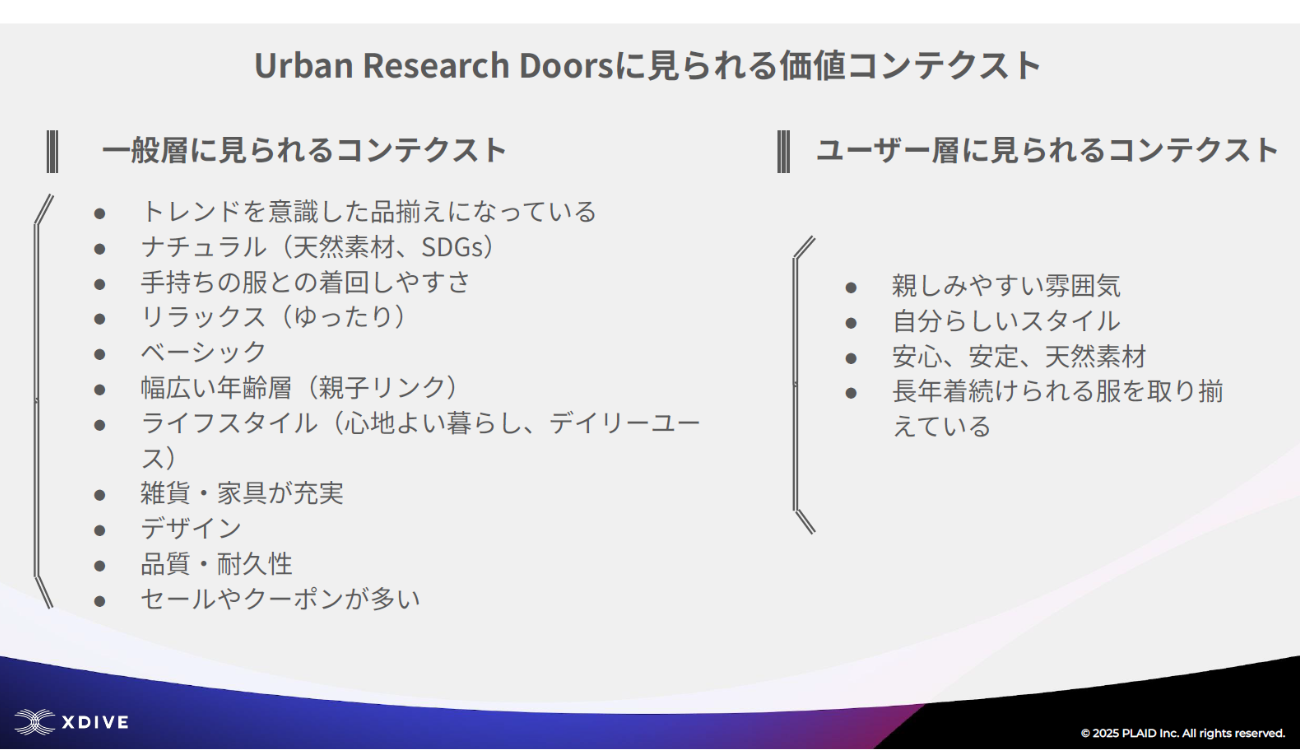

多様なデータを横断的に分析し、同社を代表するブランドURBAN RESEARCHをはじめ個々のブランドのコンテクストを、一般層に見られるものとブランドをよく利用しているユーザー層に見られるものに分けて紐解いていった。

たとえばURBAN RESEARCH DOORSの価値コンテクストのうち、一般層に見られるコンテクストには「トレンドを意識した品揃えになっている」「ナチュラル(天然素材、SDGs)」「ライフスタイル(心地よい暮らし、デイリーユース)」「セールやクーポンが多い」などが挙がった。一方でブランドを利用しているユーザー層に見られるコンテクストとしては「親しみやすい雰囲気」「自分らしいスタイル」といった違いが見られた。

「弊社の中でもURBAN RESEARCH DOORSは特にブランドを確立しています。ナチュラルやSDGs、ライフスタイルに寄り添った提案といった、我々が伝えたい部分がコンテクストにも出ていたので、お客様に伝わっていることが確認できました」(小野田氏)

一方で、あまりセールやクーポン配布をしないブランドにも関わらず、「セールやクーポンが多い」というコンテクストが出てくるケースもあった。多くのブランドを抱えるため、他ブランドと混同されているのではないかと小野寺氏は見解を示す。

「まだブランドを伝えきれていない部分があると改めて認識できました。ブランドごとの価値を伝える力を強化する必要があると感じます」(小野田氏)

コンテクストからわかるブランド強化の道筋

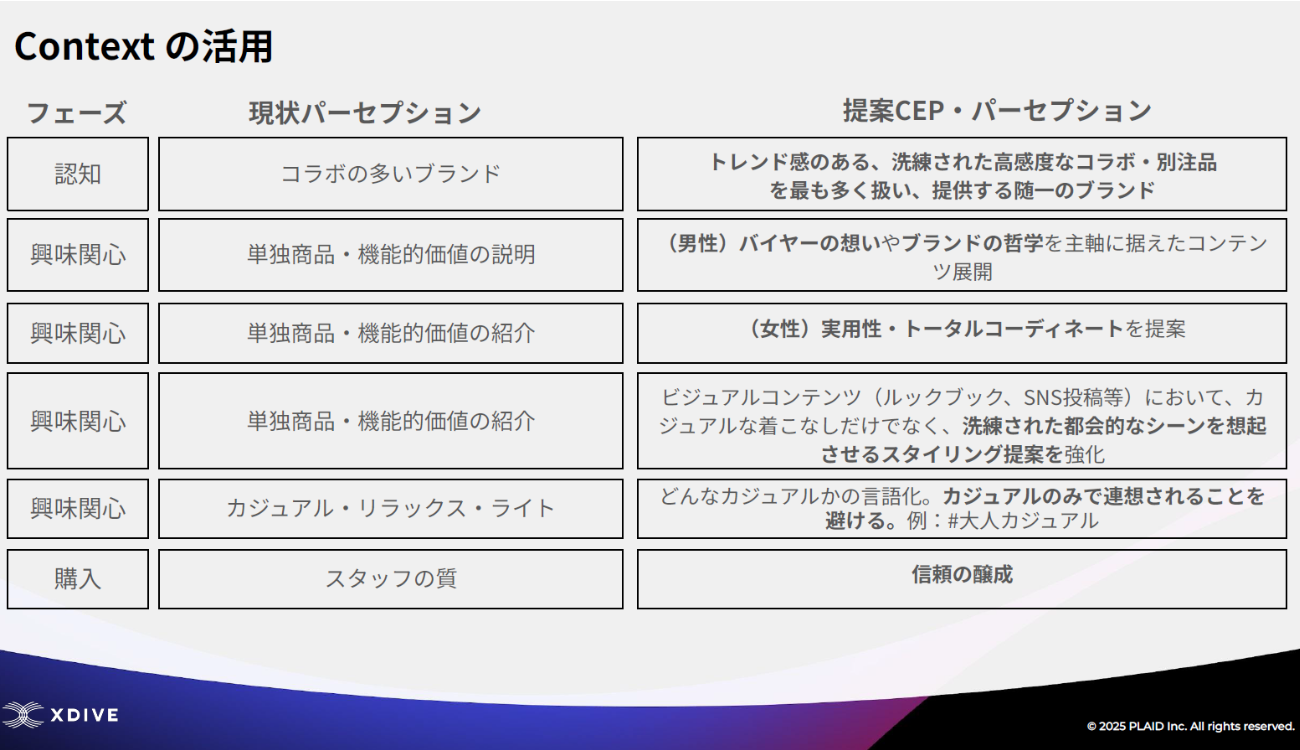

続いてコンテクストを活用し、認知、興味関心、購入といったフェーズごとに現状パーセプション(現状の認識)、提案CEP・パーセプション(顧客に提案するとよいブランド想起のポイントや認識)をまとめていった。

たとえば認知のフェーズにおける現状パーセプションでは「コラボの多いブランド」となっている。小野田氏が先述した大阪・関西万博で販売している551HORAIとコラボしたアパレルは売上が好調となっているので、こうしたコラボ商品を入り口にブランドの認知を獲得していくことが、ブランド強化の一つになると考えられる。

「他社も同様のコラボレーションを行っているため、『コラボの多いブランド』という認識は、アーバンリサーチ特有の価値だとは捉えていませんでした。自社では意識していなかった、こうした要素が明らかになったことは意外な発見でした」(小野田氏)

また、興味関心のフェーズにおける提案CEP・パーセプションでは、男性は「バイヤーの想いやブランドの哲学を主軸に据えたコンテンツの展開」が、女性は「トータルコーディネートの提案」が挙がっている。アパレル業界では昔から言われてきたことではあったが、改めてデータによる裏付けが取れたことにより、ブランド強化に向けた具体的な取り組みの重要性が明らかになった。

店頭と同様の接客サービスをECサイトでも提供する

あらゆるデータをもとにコンテクストを導き出し、それを元にブランド価値を強化するための施策に取り組んでいく。アーバンリサーチでは何に取り組んでいるのか。

「コンテクストを捉えることはとても重要です。なぜなら、同じ顧客でも、寝る前にスマホでアプリをブラウジングしている状態と、休日にわざわざPCを立ち上げて検索する状態ではコンテクストが大きく違ってくるからです。検索した際に、そうしたコンテクストに合わせてパーソナライズした情報を表示したいと考え、AIを活用したパーソナライズされた顧客体験を目指しています」(鈴木氏)

これは、実店舗で当たり前に行われる「お客様の文脈に寄り添った接客」をデジタルで再現し、オンラインとオフラインがシームレスに連携する体験を提供することで、ブランド価値を一層高めるものだ。

その取り組みの一つとして、アーバンリサーチではAIを活用し、多くの商品情報の中から、従来の単語による検索だけでなく、たとえば「冬の北海道へ着ていく服」といったような自然言語での検索の仕組みづくりに取り組んでいる。実店舗では当然こうしたリクエストに店員が応えていたが、ECサイトでは同様のサービスを提供するのは難しかった。

「ChatGPTなどの生成AIの登場で、会話文や自然文での検索は徐々に当たり前になっていくでしょう。店頭と同様の接客サービスをECサイト上でも実現しようと考えると、自然言語での検索は非常に重要になってくる機能だと言えます」(小野田氏)

アーバンリサーチが目指す価値創造

AIを活用して多様かつ膨大なデータを統合して分析し、コンテクストを導き出すことは、第三者視点でのブランド価値を知ることになる。そこには、狙い通りのものもあれば、ズレを感じるものもあるだろう。ただ、そのズレは課題の見える化という成果だとも言える。

また、ベクトル検索による自然言語での商品検索のように、AIの進化によってこれまではできなかったサービスが提供できるようにもなってきた。アーバンリサーチでは、今後どのように価値の創造を行い、ブランドを強化していくのだろうか。

「AIは革新的なものではありますが、一方で、人間にしかできないこともまだまだあると思っています。弊社では実店舗でスタッフが提供できる価値に重きを置いていて、日々スタッフの育成・教育にも取り組んでいます。たとえば、店長は『このお客様はこういう服が好きだよね』というのを当たり前に理解しています。同じことを本部の人間が行うのは難しい。今後はそうした、店頭でのお客様やスタッフが感じたことなど、オフラインのデータをいかにデータ化して、全社で共有できるかに取り組んでいきたいと思います」(小野田氏)

そして、小野田氏はコンテクスト分析を振り返り、「社内だけでは分析しきれない膨大なデータを、プレイドと協業し、AIを活用することで、スピード感を持って成果を出せたことが、素直に良かったと感じています」と語る。続けて、「まだ半年ほどですが、これからも新しい価値やブランド力を見つけられるよう、継続して取り組んでいきたいです」とさらなる活用への意欲を見せ、セッションを締めくくった。